सुदामा पांडेय ‘धूमिल’ की जयंती पर राजकमल ब्लॉग में पढ़ें उनकी चर्चित कविता—‘पटकथा।’

***

जब मैं बाहर आया

मेरे हाथों में

एक कविता थी और दिमाग में

आँतों का एक्स-रे।

वह काला धब्बा

जो कल तक एक शब्द था;

खून के अँधेरे में

दवा की शीशी का ट्रेडमार्क

बन गया था।

औरतों के लिए गैर-ज़रूरी होने के बाद

अपनी ऊब का

दूसरा समाधान ढूँढ़ना ज़रूरी है।

मैंने सोचा!

क्योंकि शब्द और स्वाद के बीच

अपनी भूख को ज़िन्दा रखना

जीभ और जाँघ के स्थानिक भूगोल की

वाजिब मजबूरी है।

मैंने सोचा और संस्कार के

वर्जित इलाकों में

अपनी आदतों का शिकार

होने से पहले ही

बाहर चला आया।

बाहर हवा थी

धूप थी

घास थी

मैंने कहा आजादी...

मुझे अच्छी तरह याद है—

मैंने यही कहा था

मेरी नस-नस में बिजली

दौड़ रही थी

उत्साह में

खुद मेरा स्वर

मुझे अजनबी लग रहा था

मैंने कहा—आ-ज़ा-दी

और दौड़ता हुआ खेतों की ओर

गया। वहाँ कतार के कतार

अनाज के अँकुए फूट रहे थे

मैंने कहा—जैसे कसरत करते हुए

बच्चे। तारों पर

चिड़ियाँ चहचहा रही थीं

मैंने कहा—काँसे की बजती हुई घंटियाँ...

खेत की मेड़ पार करते हुए

मैंने एक बैल की पीठ थपथपायी...

सड़क पर जाते हुए आदमी से

उसका नाम पूछा

और कहा—बधाई…

घर लौटकर

मैंने सारी बत्तियाँ जला दीं

पुरानी तसवीरों को दीवार से

उतारकर

उन्हें साफ़ किया

और फिर उन्हें दीवार पर (उसी जगह)

टाँग दिया।

मैंने दरवाज़े के बाहर

एक पौधा लगाया और कहा—

वन-महोत्सव...

और देर तक

हवा में गरदन उचका-उचकाकर

लम्बी-लम्बी साँस खींचता रहा

देर तक महसूस करता रहा—

कि मेरे भीतर

वक्त का सामना करने के लिए

औसतन, जवान खून है

मगर, मुझे शान्ति चाहिए

इसलिए खाली दरबे में

एक जोड़ा कबूतर लाकर डाल दिया

‘गूँ...गुटरगूँ...गूँ...गुटरगूँ…’

और चहकते हुए कहा—

यही मेरी आस्था है

यही मेरा कानून है

इस तरह जो था उसे मैंने

जी भरकर प्यार किया

और जो नहीं था

उसका इन्तज़ार किया।

मैंने इन्तज़ार किया—

अब कोई बच्चा

भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा

अब कोई छत बारिश में

नहीं टपकेगी।

अब कोई आदमी कपड़ों की लाचारी में

अपना नंगा चेहरा नहीं पहनेगा

अब कोई दवा के अभाव में

घुट-घुटकर नहीं मरेगा

अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा

कोई किसी को नंगा नहीं करेगा

अब यह ज़मीन अपनी है

आसमान अपना है

जैसा पहले हुआ करता था—

सूर्य, हमारा सपना है

मैं इन्तज़ार करता रहा...

इन्तज़ार करता रहा...

इन्तज़ार करता रहा...

जनतंत्र, त्याग, स्वतंत्रता...

संस्कृति, शान्ति, मनुष्यता...

ये सारे शब्द थे

सुनहरे वादे थे

खुशफ़हम इरादे थे

सुन्दर थे

मौलिक थे

मुखर थे

मैं सुनता रहा...

सुनता रहा...

सुनता रहा...

मतदान होते रहे

मैं अपनी सम्मोहित बुद्धि के नीचे

उसी लोकनायक को

बार-बार चुनता रहा

जिसके पास हर शंका और

हर सवाल का

एक ही जवाब था

यानी कि कोट के बटन-होल में

महकता हुआ एक फूल

गुलाब का।

वह हमें विश्वशान्ति और पंचशील के सूत्र

समझाता रहा। मैं खुद को

समझता रहा— ‘जो मैं चाहता हूँ—

वही होगा। होगा—आज नहीं तो कल

मगर, सब कुछ सही होगा।’

भीड़ बढ़ती रही।

चौराहे चौड़े होते रहे।

लोग अपने-अपने हिस्से का अनाज

खाकर—निरापद भाव से

बच्चे जनते रहे।

योजनाएँ चलती रहीं

बन्दूकों के कारखानों में

जूते बनते रहे।

और जब कभी मौसम उतार पर

होता था। हमारा संशय

हमेें कोंचता था। हम उत्तेजित होकर

पूछते थे—यह क्या है?

ऐसा क्यों है?

फिर बहसें होती थीं

शब्दों के जंगल में

हम एक-दूसरे को काटते थे

भाषा की खाई को

जुबान से कम और जूतों से

ज्यादा पाटते थे

कभी वह हारता रहा...

कभी हम जीतते रहे...

इसी तरह नोंक-झोंक चलती रही

दिन बीतते रहे...

मगर एक दिन मैं स्तब्ध रह गया।

मेरा सारा धीरज

युद्ध की आग से पिघलती हुई बर्फ में

बह गया।

मैंने देखा कि मैदानों में

नदियों की जगह

मरे हुए साँपों की केंचुलें बिछी हैं

पेड़—

टूटे हुए रॅडार की तरह खड़े हैं

दूर-दूर तक

कोई मौसम नहीं है

लोग—

घरों के भीतर नंगे हो गए हैं

और बाहर मुर्दे पड़े हैं

विधवाएँ तमगा लूट रही हैं

सधवाएँ मंगल गा रही हैं

वन-महोत्सव से लौटी हुई कार्यप्रणालियाँ

अकाल का लंगर चला रही हैं

जगह-जगह तख्तियाँ लटक रही हैं—

‘यह श्मशान है, यहाँ की तसवीर लेना

सख्त मना है।’

फिर भी उस उजाड़ में

कहीं-कहीं घास का हरा होना

कितना डरावना है

मैंने अचरज से देखा कि दुनिया का

सबसे बड़ा बौद्ध-मठ

बारूद का सबसे बड़ा गोदाम है

अख़बार के मटमैले हाशिए पर

लेटे हुए, एक तटस्थ और कोढ़ी देवता का

शान्तिवाद, नाम है

यह मेरा देश है...

यह मेरा देश है...

हिमालय से लेकर हिन्द महासागर तक

फैला हुआ

जली हुई मिट्टी का ढेर है

जहाँ हर तीसरी ज़ुबान का मतलब—

नफ़रत है।

साज़िश है।

अन्धेर है।

यह मेरा देश है

और यह मेरे देश की जनता है

जनता क्या है?

एक शब्द...सिर्फ एक शब्द है :

कुहरा और कीचड़ और काँच से

बना हुआ...

एक भेड़ है

जो दूसरों की ठंड के लिए

अपनी पीठ पर

ऊन की फसल ढो रही है।

एक पेड़ है

जो ढलान पर

हर आती-जाती हवा की ज़ुबान में

हाँऽऽ...हाँऽऽ करता है

क्योंकि अपनी हरियाली से

डरता है।

गाँवों के गन्दे पनालों से लेकर

शहर के शिवालों तक फैली हुई

‘कथाकलि’ की एक अमूर्त मुद्रा है

यह जनता...

जनतंत्र में

उसकी श्रद्धा

अटूट है

उसको समझा दिया गया है कि यहाँ

ऐसा जनतंत्र है जिसमें

ज़िन्दा रहने के लिए

घोड़े और घास को

एक-जैसी छूट है

कैसी विडम्बना है

कैसा झूठ है

दरअस्ल, अपने यहाँ जनतंत्र

एक ऐसा तमाशा है

जिसकी जान

मदारी की भाषा है।

हर तरफ धुआँ है

हर तरफ कुहासा है

जो दाँतों और दलदलों का दलाल है

वही देशभक्त है

अन्धकार में सुरक्षित होने का नाम है—

तटस्थता। यहाँ

कायरता के चेहरे पर

सबसे ज्यादा रक्त है।

जिसके पास थाली है

हर भूखा आदमी

उसके लिए, सबसे भद्दी

गाली है

हर तरफ कुआँ है

हर तरफ खाई है

यहाँ, सिर्फ़, वह आदमी, देश के करीब है

जो या तो मूर्ख है

या फिर गरीब है

मैं सोचता रहा,

और घूमता रहा—

टूटे हुए पुलों के नीचे

वीरान सड़कों पर/आँखों के

अन्धे रेगिस्तानों में

फटे हुए पालों की

अधूरी जल-यात्राओं में

टूटी हुई चीज़ों के ढेर में

मैं खोई हुई आज़ादी का अर्थ

ढूँढ़ता रहा।

अपनी पसलियों के नीचे/अस्पतालों के

बिस्तरों पर / नुमाइशों में

बाजारों में / गाँवों में

जंगलों में / पहाड़ों पर

देश के इस छोर से उस छोर तक

उसी लोक-चेतना को

बार-बार टेरता रहा

जो मुझे दोबारा जी सके

जो मुझे शान्ति दे और

मेरे भीतर-बाहर का ज़हर

ख़ुद पी सके।

—और तभी सुलग उठा पश्चिमी सीमान्त

...ध्वस्त...ध्वस्त...ध्वान्त...ध्वान्त...

मैं दोबारा चौंककर खड़ा हो गया

जो चेहरा आत्महीनता की स्वीकृति में

कन्धे पर लुढ़क रहा था,

किसी झनझनाते हुए चाकू की तरह

खुलकर, कड़ा हो गया...

अचानक, अपने-आपमें ज़िन्दा होने की

यह घटना

इस देश की परम्परा की—

एक बेमिसाल कड़ी थी

लेकिन इसे साहस मत कहो।

दरअस्ल, यह पुट्ठों तक चोट खाई हुई

गाय की घृणा थी

ज़िन्दा रहने की पुरज़ोर कोशिश)

जो उस आदमखोर की हविस से

बड़ी थी।

मगर उसके तुरन्त बाद

मुझे झेलनी पड़ी थी—सबसे बड़ी ट्रैजेडी

अपने इतिहास की

जब दुनिया के स्याह और सफेद चेहरों ने

विस्मय से देखा कि ताशकन्द में

समझौते की सफेद चादर के नीचे

एक शान्ति-यात्री की लाश थी

और अब यह किसी पौराणिक कथा के

उपसंहार की तरह है कि इस देश में

रोशनी उन पहाड़ों से आई थी

जहाँ मेरे पड़ोसी ने मात

खाई थी।

मगर फिर मैं वहीं चला गया

अपने जनून के अँधेरे में

फूहड़ इरादों के हाथों

छला गया।

वहाँ बंजर मैदान

कंकालों की नुमाइश कर रहे थे

गोदाम अनाज से भरे पड़े थे और लोग

भूखों मर रहे थे

मैंने महसूस किया कि मैं वक्त के

एक शर्मनाक दौर से गुज़र रहा हूँ

अब ऐसा वक्त आ गया है जब कोई

किसी का झुलसा हुआ चेहरा नहीं देखता है

अब न तो कोई किसी का खाली पेट

देखता है, न थरथराती हुई टाँगें

और न ढला हुआ ‘सूर्यहीन कन्धा’ देखता है

हर आदमी, सिर्फ़, अपना धन्धा देखता है

सबने भाईचारा भुला दिया है

आत्मा की सरलता को मारकर

मतलब के अँधेरे में (एक राष्ट्रीय मुहावरे की बगल में)

सुला दिया है।

सहानुभूति और प्यार

अब ऐसा छलावा है जिसके ज़रिए

एक आदमी दूसरे को, अकेले—

अँधेरे में ले जाता है और

उसकी पीठ में छुरा भोंक देता है

ठीक उस मोची की तरह जो चौक से

गुज़रते हुए देहाती को

प्यार से बुलाता है और मरम्मत के नाम पर

रबर के तल्ले में

लोहे की तीन दर्जन फुल्लियाँ

ठोंक देता है और उसके नहीं-नहीं के बावजूद

डपटकर पैसा वसूलता है

गरज़ यह कि अपराध

अपने यहाँ एक ऐसा सदाबहार फूल है

जो आत्मीयता की खाद पर

लाल-भड़क फूलता है

मैंने देखा कि इस जनतांत्रिक जंगल में

हर तरफ़ हत्याओं के नीचे से निकलते हैं

हरे-हरे हाथ, और पेड़ों पर

पत्तों की ज़ुबान बनकर लटक जाते हैं

वे ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे सुनकर

नागरिकता की गोधूलि में

घर लौटते हुए मुसाफिर

अपना रास्ता भटक जाते हैं

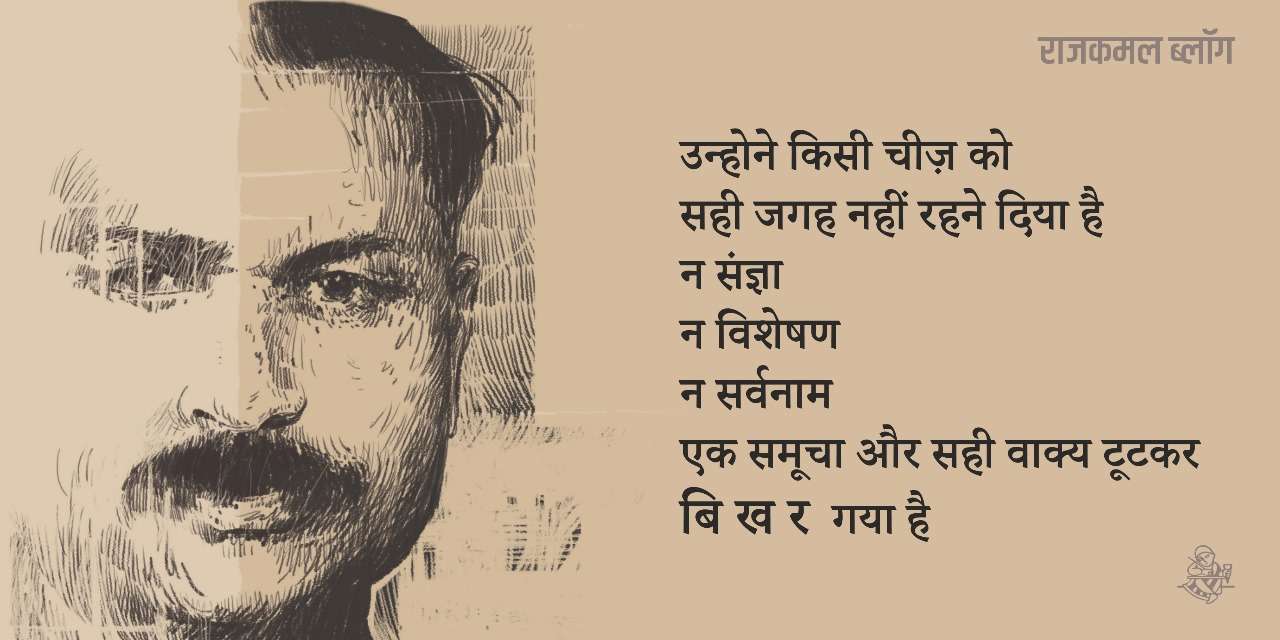

उन्होंने किसी चीज़ को

सही जगह नहीं रहने दिया है

न संज्ञा

न विशेषण

न सर्वनाम

एक समूचा और सही वाक्य

टूटकर

‘बि ख र’ गया है

उनका व्याकरण इस देश की

शिराओं में छिपे हुए कारकों का

हत्यारा है

उनकी सख़्त पकड़ के नीचे

भूख से मरा हुआ आदमी

इस मौसम का

सबसे दिलचस्प विज्ञापन है और गाय

सबसे सटीक नारा है

वे खेतों में भूख और शहरों में

अफ़वाहों के पुलिन्दे फेंकते हैं

देश और धर्म और नैतिकता की

दुहाई देकर

कुछ लोगों की सुविधा

दूसरों की ‘हाय’ पर सेंकते हैं

वे जिसकी पीठ ठोंकते हैं—

उसके रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है

वे मुस्कराते हैं और

दूसरे की आँख में झपटती हुई प्रतिहिंसा

करवट बदलकर

सो जाती है

मैं देखता रहा...

देखता रहा...

हर तरफ ऊब थी

संशय था

नफ़रत थी

मगर हर आदमी अपनी ज़रूरतों के आगे

असहाय था। उसमें

सारी चीज़ों को नए सिरे से बदलने की

बेचैनी थी, रोष था;

लेकिन उसका गुस्सा

एक तथ्यहीन मिश्रण था :

आग और आँसू और हाय का।

इस तरह एक दिन—

जब मैं घूमते-घूमते थक चुका था

मेरे ख़ून में एक काली आँधी—

दौड़ लगा रही थी

मेरी असफलताओं में सोए हुए

वहशी इरादों को

झकझोरकर जगा रही थी

अचानक, नींद की असंख्य पर्तों में

डूबते हुए मैंने देखा

कि मेरी उलझनों के अँधेरे में

एक हम-शक्ल खड़ा है :

मैंने उससे पूछा— ‘तुम कौन हो?

यहाँ क्यों आए हो?

तुम्हें क्या हुआ है?’

‘तुमने पहचाना नहीं—मैं हिन्दुस्तान हूँ

हाँ—मैं हिन्दुस्तान हूँ’,

वह हँसता है—ऐसी हँसी कि दिल

दहल जाता है

कलेजा मुँह को आता है

और मैं हैरान हूँ

‘यहाँ आओ

मेरे पास आओ

मुझे छुओ।

मुझे जियो। मेरे साथ चलो

मेरा यकीन करो। इस दलदल से

बाहर निकलो!

सुनो!

तुम चाहे जिसे चुनो

मगर इसे नहीं। इसे बदलो।’

मुझे लगा—आवाज़

जैसे किसी जलते हुए कुएँ से

आ रही है।

एक अजीब-सी प्यारभरी गुर्राहट

जैसे कोई मादा भेड़िया

अपने छौने को दूध पिला रही है और

साथ ही किसी मेमने का सिर चबा रही है

मेरा सारा जिस्म थरथरा रहा था

उसकी आवाज़ में

असंख्य नरकों की घृणा भरी थी

वह एक-एक शब्द चबा-चबाकर

बोल रहा था। मगर उसकी आँख

गुस्से में भी हरी थी

वह कह रहा था—

‘तुम्हारी आँखों के चकनाचूर आईनों में

वक्त की बदरंग छायाएँ उलटी कर रही हैं

और तुम पेड़ों की छाल गिनकर

भविष्य का कार्यक्रम तैयार कर रहे हो

तुम एक ऐसी ज़िन्दगी से गुज़र रहे हो

जिसमें न कोई तुक है

न सुख है

तुम अपनी शापित परछाईं से टकराकर

रास्ते में रुक गए हो

तुम जो हर चीज़

अपने दाँतों के नीचे

खाने के आदी हो

चाहे वह सपना हो अथवा आज़ादी हो

अचानक, इस तरह, क्यों चुक गए हो

वह क्या है जिसने तुम्हें

बर्बरों के सामने अदब से

रहना सिखलाया है?

क्या यह विश्वास की कमी है

जो तुम्हारी भलमनसाहत बन गई है

या कि शर्म

अब तुम्हारी सहूलियत बन गई है

नहीं—सरलता की तरह इस तरह

मत दौड़ो

उसमें भूख और मन्दिर की रोशनी का

रिश्ता है। वह बनिए की पूँजी का

आधार है

मैं बार-बार कहता हूँ कि इस उलझी हुई

दुनिया में

आसानी से समझ में आनेवाली चीज़

सिर्फ़ दीवार है।

और यह दीवार अब तुम्हारी आदत का

हिस्सा बन गई है

इसे झटककर अलग करो

अपनी आदतों में

फूलों की जगह पत्थर भरो

मासूमियत के हर तकाज़े को

ठोकर मार दो

अब वक्त आ गया है कि तुम उठो

और अपनी ऊब को आकार दो।

‘सुनो!

आज मैं तुम्हें वह सत्य बतलाता हूँ

जिसके आगे हर सच्चाई

छोटी है। इस दुनिया में

भूखे आदमी का सबसे बड़ा तर्क

रोटी है।

मगर तुम्हारी भूख और भाषा में

यदि सही दूरी नहीं है

तो तुम अपने-आपको आदमी मत कहो

क्योंकि पशुता—

सिर्फ पूँछ होने की मजबूरी नहीं है

वह आदमी को भी वहीं ले जाती है

जहाँ भूख

सबसे पहले भाषा को खाती है

वक्त सिर्फ़ उसका चेहरा बिगाड़ता है

जो अपने चेहरे की राख

दूसरों की रूमाल से झाड़ता है

जो अपना हाथ

मैला होने से डरता है

वह एक नहीं ग्यारह कायरों की

मौत करता है

और सुनो! नफ़रत और रोशनी

सिर्फ़ उसके हिस्से की चीज़ है

जिसे जंगल के हाशिए पर

जीने की तमीज है

इसलिए उठो और अपने भीतर

सोए हुए जंगल को

आवाज़ दो

उसे जगाओ और देखो—

कि तुम अकेले नहीं हो

और न किसी के मुहताज हो

लाखों हैं जो तुम्हारे इन्तज़ार में खड़े हैं

वहाँ चलो। उनका साथ दो

और इस तिलस्म का जादू उतारने में

उनकी मदद करो और साबित करो

कि वे सारी चीज़ें अन्धी हो गई हैं

जिनमें तुम शरीक नहीं हो…’

मैं पूरी तत्परता से उसे सुन रहा था

एक के बाद दूसरा

दूसरे के बाद तीसरा

तीसरे के बाद चौथा

चौथे के बाद पाँचवाँ...

यानी कि एक के बाद दूसरा विकल्प

चुन रहा था

मगर मैं हिचक रहा था

क्योंकि मेरे पास

कुल जमा थोड़ी सुविधाएँ थीं

जो मेरी सीमाएँ थीं

यद्यपि यह सही है कि मैं

कोई ठंडा आदमी नहीं हूँ

मुझमें भी आग है—

मगर वह

भभककर बाहर नहीं आती

क्योंकि उसके चारों तरफ चक्कर काटता हुआ

एक ‘पूँजीवादी’ दिमाग है

जो परिवर्तन तो चाहता है

मगर आहिस्ता-आहिस्ता

कुछ इस तरह की चीज़ों की शालीनता

बनी रहे।

कुछ इस तरह की काँख भी ढकी रहे

और विरोध में उठे हुए हाथ की

मुट्ठी भी तनी रहे...

और यही वजह है कि बात

फैलने की हद तक

आते-आते रुक जाती है

क्योंकि हर बार

चन्द टुच्ची सुविधाओं के लालच के सामने

अभियोग की भाषा चुक जाती है

मैं खु़द को कुरेद रहा था

अपने बहाने उन तमाम लोगों की असफलताओं को

सोच रहा था जो मेरे नज़दीक थे।

इस तरह साबुत और सीधे विचारों पर

जमी हुई काई और उगी हुई घास को

खरोंच रहा था, नोंच रहा था

पूरे समाज की सीवन उधेड़ते हुए

मैंने आदमी के भीतर की मेल

देख ली थी। मेरा सिर

भिन्ना रहा था

मेरा हृदय भारी था

मेरा शरीर इस बुरी तरह थका था कि मैं

अपनी तरफ़ घूरते हुए उस चेहरे से

थोड़ी देर के लिए

बचना चाह रहा था

जो अपनी पैनी आँखों से

मेरी बेबसी और मेरा उथलापन

थाह रहा था

प्रस्तावित भीड़ में

शरीक होने के लिए

अभी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया था

अचानक, उसने मेरा हाथ पकड़कर

खींच लिया और मैं

जेब में जूतों का टोकन और दिमाग में

ताज़े अखबार की कतरन लिए हुए

धड़ाम से—

चौथे आम चुनाव की सीढिय़ों से फिसलकर

मत-पेटियों के

गड़गच्च अँधेरे में गिर पड़ा

नींद के भीतर यह दूसरी नींद है

और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है

सिर्फ़ एक शोर है

जिसमें कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं

शासन सुरक्षा रोज़गार शिक्षा...

राष्ट्रधर्म देशहित हिंसा अहिंसा...

सैन्यशक्ति देशभक्ति आज़ादी वीसा...

वाद बिरादरी भूख भीख भाषा...

शान्ति क्रान्ति शीतयुद्ध एटम बम सीमा...

एकता सीढ़ियाँ साहित्यिक पीढ़ियाँ निराशा...

झाँय-झाँय, खाँय-खाँय, हाय-हाय, साँय-साँय...

मैंने कानों में ठूँस ली हैं अँगुलियाँ

और अँधेरे में गाड़ दी है

आँखों की रोशनी।

सब-कुछ अब धीरे-धीरे खुलने लगा है

मत-वर्षा के इस दादुर-शोर में

मैंने देखा हर तरफ

रंग-बिरंगे झंडे फहरा रहे हैं

गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए

गुट से गुट टकरा रहे हैं

वे एक-दूसरे से दाँता-किलकिल कर रहे हैं

एक-दूसरे को दुर-दुर बिल-बिल कर रहे हैं

हर तरफ तरह-तरह के जन्तु हैं

श्रीमान् किन्तु हैं

मिस्टर परन्तु हैं

कुछ रोगी हैं

कुछ भोगी हैं

कुछ हिजड़े हैं

कुछ जोगी हैं

तिजोरियों के

प्रशिक्षित दलाल हैं

आँखों के अन्धे हैं

घर के कंगाल हैं

गूँगे हैं

बहरे हैं

उथले हैं, गहरे हैं

गिरते हुए लोग हैं

अकड़ते हुए लोग हैं

भागते हुए लोग हैं

पकड़ते हुए लोग हैं

गरज़ यह कि हर तरह के लोग हैं

एक-दूसरे से नफ़रत करते हुए वे

इस बात पर सहमत हैं कि इस देश में

असंख्य रोग हैं

और उनका एकमात्र इलाज—

चुनाव है।

लेकिन मुझे लगता कि एक विशाल दलदल के किनारे

बहुत बड़ा अधमरा पशु पड़ा हुआ है

उसकी नाभि में एक सड़ा हुआ घाव है

जिससे लगातार—भयानक बदबूदार मवाद

बह रहा है

उसमें जाति और धर्म और सम्प्रदाय और

पेशा और पूँजी के असंख्य कीड़े

किलबिला रहे हैं और अन्धकार में

डूबी हुई पृथ्वी

(पता नहीं किस अनहोनी की प्रतीक्षा में)

इस भीषण सड़ाँव को चुपचाप सह रही है

मगर आपस में नफ़रत करते हुए वे लोग

इस बात पर सहमत हैं कि

‘चुनाव’ ही सही इलाज है

क्योंकि बुरे और बुरे के बीच से

किसी हद तक ‘कम से कम बुरे को’ चुनते हुए

न उन्हें मलाल है, न भय है

न लाज है

दरअस्ल, उन्हें एक मौका मिला है

और इसी बहाने

वे अपने पड़ोसी को पराजित कर रहे हैं

मैंने देखा कि हर तरफ

मूढ़ता की हरी-हरी घास लहरा रही है

जिसे कुछ जंगली पशु

खूँद रहे हैं

लीद रहे हैं

चर रहे हैं

मैंने ऊब और गुस्से को

गलत मुहरों के नीचे गुज़रते हुए देखा

मैंने अहिंसा को

एक सत्तारूढ़ शब्द का गला काटते हुए देखा

मैंने ईमानदारी को अपनी चोरजेबें

भरते हुए देखा

मैंने विवेक को

चापलूसों के तलवे चाटते हुए देखा...

मैं यह सब देख ही रहा था कि एक नया रेला आया—

उन्मत्त लोगों का बर्बर जुलूस। वे किसी आदमी

को हाथों पर गठरी की तरह उछाल रहे थे

उसे एक-दूसरे से छीन रहे थे। उसे घसीट रहे थे।

चूम रहे थे। पीट रहे थे। गालियाँ दे रहे थे।

गले से लगा रहे थे। उसकी प्रशंसा के गीत

गा रहे थे। उस पर अनगिनत झंडे फहरा रहे थे।

उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। उसकी आँखें बन्द

थीं। उसका चेहरा खून और आँसू से तर था। ‘मूर्खों!

यह क्या कर रहे हो?’ मैं चिल्लाया। और तभी किसी

ने उसे मेरी ओर उछाल दिया। अरे! यह कैसे हुआ?

मैं हतप्रभ-सा खड़ा था

और मेरा हमशक्ल

मेरे पैरों के पास

मूर्छित-सा

पड़ा था—

दुख और भय से एक झुरझुरी लेकर

मैं उस पर झुक गया

किन्तु बीच ही में रुक गया

उसका हाथ ऊपर उठा था

खून और आँसू से तर चेहरा

मुस्कराया था। उसकी आँखों का हरापन

उसकी आवाज़ में उतर आया था—

‘दुखी मत हो। यही मेरी नियति है।

मैं हिन्दुस्तान हूँ। जब भी मैंने

उन्हें उजाले से जोड़ा है

उन्होंने मुझे इसी तरह अपमानित किया है

इसी तरह तोड़ा है।

मगर समय गवाह है

कि मेरी बेचैनी के आगे भी राह है।’

मैंने सुना। वह आहिस्ता-आहिस्ता कह रहा है

जैसे किसी जले हुए जंगल में

पानी का एक ठंडा सोता बह रहा है

घास की ताज़गी-भरी

ऐसी आवाज़ है

जो न किसी से खुश है, न नाराज़ है।

‘भूख ने उन्हें जानवर कर दिया है

संशय ने उन्हें आग्रहों से भर दिया है

फिर भी वे अपने हैं...

अपने हैं...

अपने हैं...

जीवित भविष्य के सुन्दरतम सपने हैं

नहीं—यह मेरे लिए दुखी होने का समय

नहीं है। अपने लोगों की घृणा के

इस महोत्सव में

मैं शापित निश्चय हूँ

मुझे किसी से भय नहीं है।’

‘तुम मेरी चिन्ता न करो। उनके साथ

चलो। इससे पहले कि वे

गलत हाथों के हथियार हों

इससे पहले कि वे नारों और इश्तिहारों से

काले बाज़ार हों

उनसे मिलो। उन्हें बदलो।

नहीं—भीड़ के खिलाफ रुकना

एक ख़ूनी विचार है

क्योंकि हर ठहरा हुआ आदमी

इस हिंसक भीड़ का

अन्धा शिकार है।

तुम मेरी चिन्ता मत करो।

मैं हर वक्त सिर्फ़ एक चेहरा नहीं हूँ

जहाँ वर्तमान

अपने शिकारी कुत्ते उतारता है

अक्सर मैं मिट्टी का हरक़त करता हुआ

वह टुकड़ा हूँ

जो आदमी की शिराओं में

बहते हुए ख़ून को

उसके सही नाम से पुकारता है

इसलिए मैं कहता हूँ, जाओ, और

देखो कि वे लोग…’

मैं कुछ कहना ही चाहता था कि एक धक्के ने

मुझे दूर फेंक दिया। इससे पहले कि मैं गिरता

किन्हीं मजबूत हाथों ने मुझे टेक लिया।

अचानक भीड़ से निकलकर एक प्रशिक्षित दलाल

मेरी देह में समा गया। दूसरा मेरे हाथों में

एक पर्ची थमा गया। तीसरे ने मुझे एक मुहर देकर

पर्दे के पीछे ढकेल दिया।

भय और अनिश्चय के दुहरे दबाव में

पता नहीं कब और कैसे और कहाँ—

कितने नामों और चिन्हों और शब्दों को

काटते हुए मैं चीख पड़ा—

‘हत्यारा! हत्यारा!! हत्यारा!!!’

[मुझे ठीक-ठीक याद नहीं है। मैंने यह

किसको कहा था। शायद अपने-आपको

शायद उस हमशक्ल को (जिसने खुद को

हिन्दुस्तान कहा था) शायद उस दलाल को

मगर मुझे ठीक-ठीक याद नहीं है]

मेरी नींद टूट चुकी थी

मेरा पूरा जिस्म पसीने में

सराबोर था। मेरे आसपास से

तरह-तरह के लोग गुज़र रहे थे।

हर तरफ हलचल थी, शोर था।

कुछ लोग कह रहे थे कि इन दिनों

एक खास परिवर्तन हुआ है

जनता जगी है। सब

प्रभु की माया है

एक लम्बे इन्तज़ार के बाद

चीज़ों का असली चेहरा

उजाले में आया है

और मैं चुपचाप सुनता हूँ

हाँ शायद—

मैंने भी अपने भीतर

(कहीं बहुत गहरे)

‘कुछ जलता हुआ-सा’ छुआ है

लेकिन मैं जानता हूँ कि जो कुछ हुआ है

नींद में हुआ है

और तब से आज तक

नींद और नींद के बीच का जंगल काटते हुए

मैंने कई रातें जागकर गुज़ार दी हैं

हफ्तों पर हफ्ते तह किए हैं

अपनी परेशानी के

निर्मम अकेले और बेहद अनमने क्षण

जिए हैं।

और हर बार मुझे लगा है कि कहीं

कोई खास फ़र्क़ नहीं है

ज़िन्दगी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है

जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है।

हाँ, यह सही है कि इन दिनों

कुछ अर्ज़ियाँ मंज़ूर हुई हैं

कुछ तबादले हुए हैं

कल तक जो नहले थे

आज

दहले हुए हैं

हाँ, यह सही है कि इन दिनों

मंत्री जब प्रजा के सामने आता है

तो पहले से

कुछ ज्यादा मुस्कराता है

नए-नए वादे करता है

और यह सब सिर्फ़ घास के

सामने होने की मजबूरी है

वर्ना उस भलेमानुस को

यह भी पता नहीं है कि विधानसभा भवन

और अपने निजी बिस्तर के बीच

कितने जूतों की दूरी है।

हाँ यह सही है कि इन दिनों—चीज़ों के

भाव कुछ चढ़ गए हैं। अख़बारों के

शीर्षक दिलचस्प हैं, नए हैं।

मन्दी की मार से

पट पड़ी हुई चीज़ें, बाज़ार में

सहसा उछल गई हैं

हाँ यह सही है कि कुर्सियाँ वही हैं

सिर्फ़, टोपियाँ बदल गई हैं और—

सच्चे मतभेद के अभाव में

लोग उछल-उछलकर

अपनी जगहें बदल रहे हैं

चढ़ी हुई नदी में

भरी हुई नाव में

हर तरफ, विरोधी विचारों का

दलदल है

सतहों पर हलचल है

नए-नए नारे हैं

भाषण में जोश है

पानी ही पानी है

पर

की

च

ड़

खामोश है।

मैं रोज़ देखता हूँ कि व्यवस्था की मशीन का

एक पुर्ज़ा गरम होकर

अलग छिटक गया है और

ठंडा होते ही

फिर कुर्सी से चिपक गया है

उसमें न हया है

न दया है

नहीं—अपना कोई हमदर्द

यहाँ नहीं है। मैंने एक-एक को

परख लिया है।

मैंने हरेक को आवाज़ दी है

हरेक का दरवाज़ा खटखटाया है

मगर बेकार...मैंने जिसकी पूँछ

उठाई है उसको मादा

पाया है।

वे सब के सब तिजोरियों के

दुभाषिए हैं।

वे वकील हैं। वैज्ञानिक हैं।

अध्यापक हैं। नेता हैं। दार्शनिक

हैं। लेखक हैं। कवि हैं। कलाकार हैं।

यानी कि—

कानून की भाषा बोलता हुआ

अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है।

भूख और भूख की आड़ में

चबाई गई चीज़ों का अक्स

उनके दाँतों पर ढूँढ़ना

बेकार है। समाजवाद

उनकी जुबान पर अपनी सुरक्षा का

एक आधुनिक मुहावरा है।

मगर मैं जानता हूँ कि मेरे देश का समाजवाद

मालगोदाम में लटकती हुई

उन बाल्टियों की तरह है जिस पर ‘आग’ लिखा है

और उनमें बालू और पानी भरा है।

यहाँ जनता एक गाड़ी है

एक ही संविधान के नीचे

भूख से रियाती हुई फैली हथेली का नाम

‘दया’ है

और भूख में

तनी हुई मुट्ठी का नाम

नक्सलबाड़ी है

मुझसे कहा गया कि संसद

देश की धड़कन को

प्रतिबिम्बित करनेवाला दर्पण है

जनता को

जनता के विचारों का

नैतिक समर्पण है

लेकिन क्या यह सच है?

या यह सच है कि

अपने यहाँ संसद—

तेली की वह घानी है

जिसमें आधा तेल है

और आधा पानी है

और यदि यह सच नहीं है

तो वहाँ एक ईमानदार आदमी को

अपनी ईमानदारी का

मलाल क्यों है?

जिसने सत्य कह दिया है

उसका बुरा हाल—क्यों है?

मैं अक्सर अपने-आपसे सवाल

करता हूँ जिसका मेरे पास

कोई उत्तर नहीं है

और आज तक—

नींद और नींद के बीच का जंगल काटते हुए

मैंने कई रातें जागकर

गुज़ार दी हैं

हफ्तों पर हफ्ते तह किए हैं। ऊब के

निर्मम अकेले और बेहद अनमने क्षण

जिये हैं।

मेरे सामने वही चिरपरिचित अन्धकार है

संशय की अनिश्चयग्रस्त ठंडी मुद्राएँ हैं

हर तरफ

शब्दवेधी सन्नाटा है।

दरिद्र की व्यथा की तरह

उचाट और कूँथता हुआ। घृणा में

डूबा हुआ सारा का सारा देश

पहले की ही तरह आज भी

मेरा कारागार है।

[सुदामा पाण्डेय ‘धूमिल’ की पुस्तकें यहाँ से प्राप्त करें।]