आदिवासी दिवस पर राजकमल ब्लॉग में पढ़ें, जल-जंगल-जमीन से जुड़ी वंदना टेटे, जसिंता केरकेट्टा, अनुज लुगुन, राही डूमरचीर और पार्वती तिर्की की कुछ कविताएँ…

***

रची जा रही हैं

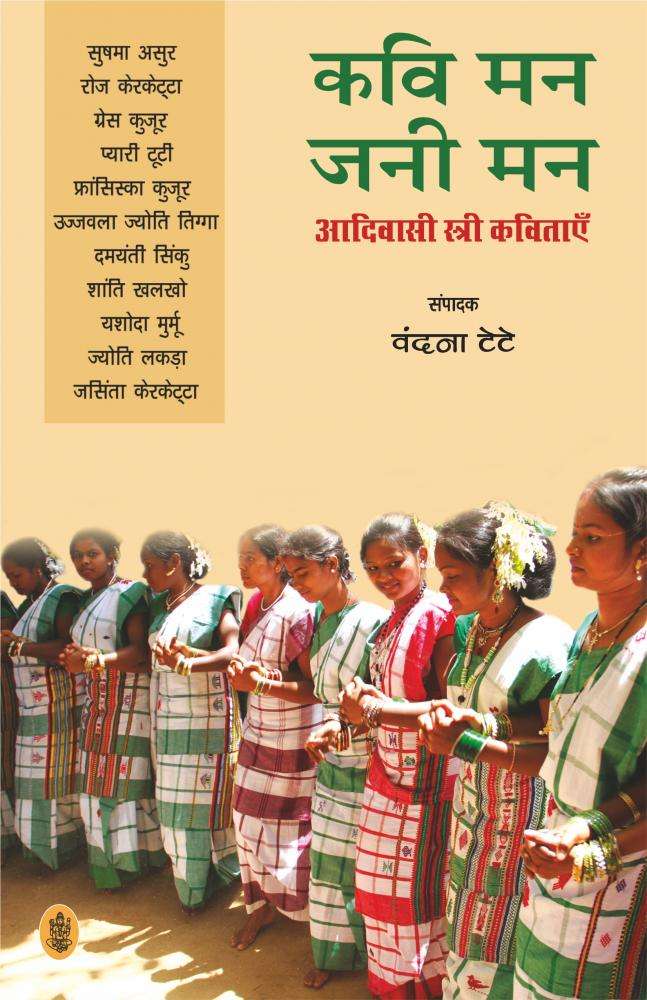

(आदिवासी स्त्री कविताओं के संकलन ‘कवि मन जनी मन’ से वंदना टेटे की कविता)

रची जा रही हैं

साजिशें ऐसी

कि हो रही है जमीन हमारी

हमारे ही खून से लहूलुहान

चल रही लाठियाँ

हमारे ही बदन पर

तन भेद रही संगीने

हमें ही लक्ष्य कर

और कई जोड़ी आँखें

बेध रही हैं हमें

रची जा रही हैं

साजिशें गहरी-गहरी

हमारे ही खात्मे के लिए

बिछाए जा रहे हैं फन्दे

ताकि

तुम्हारे विकास की गाड़ी

दौड़ सके रौंदती हुई हमारे

भूत-वर्तमान और भविष्य को

कुछ इस तरह

कि न उठ सके कोई दोबारा

और न कर सके कोई दावा।

***

एक कवि क्यों बचा रहता है

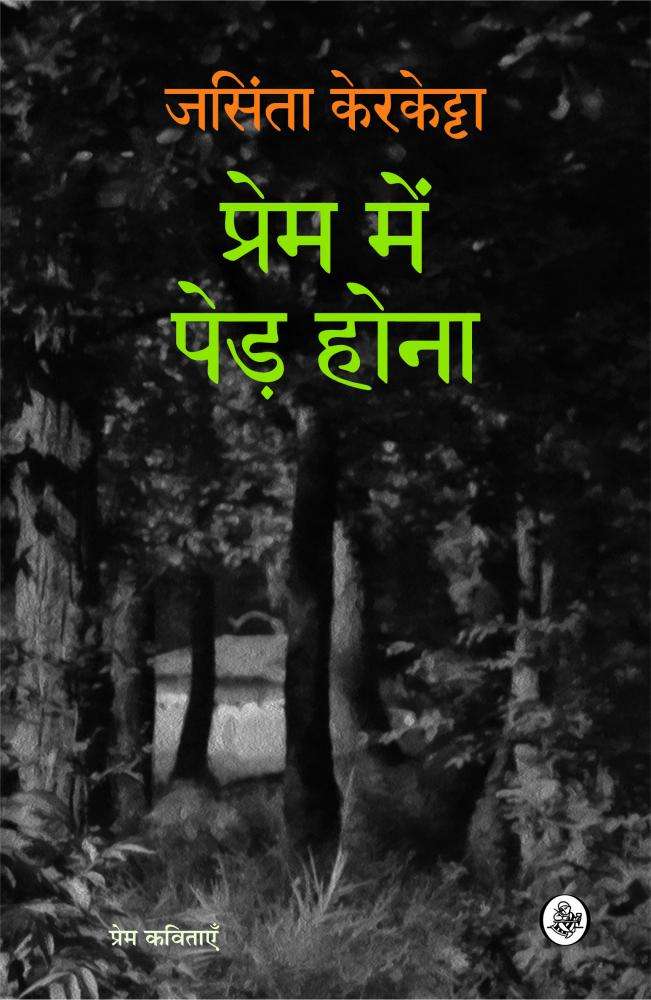

(जसिंता केरकेट्टा के नवीनतम कविता संग्रह ‘प्रेम में पेड़ होना’ से)

जंगल की नदी लाल हो रही है

वह रोज खून के आँसू रो रही है

और सारी मछलियाँ मर रही हैं

गाँव के लोग हर रात

सुनते हैं

नदी के रोने की आवाज़

और वे भी धीरे-धीरे सिसकते हैं

उनकी नींद में मछलियाँ भी सिसकती हैं

इस नदी को रोज़

एक कवि देखता है

उससे होकर गुजरता है

पर जब कविता लिखने बैठता है

तब अपनी कविता में वह

एक गीत गाती सुन्दर नदी

और झिलमिलाती मछलियों के बारे में लिखता है

शहर वाह-वाह करता है

और कवि शहर की चर्चा में रहता है

एक कवि जानता है

मछलियों के मारे जाने का सच

रात-रात नदियों के रोने का सच

अगर वह कविता में लिख दे

तो ख़तरे में पड़ सकता है

एक कवि डरता है

इसलिए ऐसी कविता लिखता है

जिसकी आड़ में

वह ख़ुद बचा रहता है।

***

अघोषित उलगुलान

(अनुज लुगुन के कविता संग्रह ‘अघोषित उलगुलान’ की शीर्षक कविता)

अल सुबह दांडू का काफ़िला

रुख़ करता है शहर की ओर

और साँझ ढले वापस आता है

परिन्दों के झुंड-सा

अजनबीयत लिये शुरू होता है दिन

और कटती है रात

अधूरे सनसनीखेज़ क़िस्सों के साथ

कंक्रीट से दबी पगडंडी की तरह

दबी रह जाती है

जीवन की पदचाप

बिलकुल मौन!

वे जो शिकार खेला करते थे निश्चिन्त

जहर-बुझे तीर से

या खेलते थे

रक्त-रंजित होली

अपने स्वत्व की आँच से

खेलते हैं शहर के

कंक्रीटीय जंगल में

जीवन बचाने का खेल

शिकारी शिकार बने फिर रहे हैं शहर में

अघोषित उलगुलान में

लड़ रहे हैं जंगल

लड़ रहे हैं ये

नक़्शे में घटते अपने घनत्व के ख़िलाफ़

जनगणना में घटती संख्या के ख़िलाफ़

गुफाओं की तरह टूटती

अपनी ही जिजीविषा के ख़िलाफ़

इनमें भी वही आक्रोशित हैं

जो या तो अभावग्रस्त हैं

या तनावग्रस्त हैं

बाक़ी तटस्थ हैं

या लूट में शामिल हैं

मंत्री जी की तरह

जो आदिवासियत का राग भूल गए

रेमंड का सूट पहनने के बाद

कोई नहीं बोलता इनके हालात पर

कोई नहीं बोलता जंगलों के कटने पर

पहाड़ों के टूटने पर

नदियों के सूखने पर

ट्रेन की पटरी पर पड़ी

तुरिया की लावारिस लाश पर

कोई कुछ नहीं बोलता

बोलते हैं बोलने वाले

केवल सियासत की गलियों में

आरक्षण के नाम पर

बोलते हैं लोग केवल

उनके धर्मांतरण पर

चिन्ता है उन्हें

उनके ‘हिन्दू’ या ‘ईसाई’ हो जाने की

यह चिन्ता नहीं कि

रोज कंक्रीट के ओखल में

पिसते हैं उनके तलवे

और लोहे की ढेंकी में

कुटती है उनकी आत्मा

बोलते हैं लोग केवल बोलने के लिए

लड़ रहे हैं आदिवासी

अघोषित उलगुलान में

कट रहे हैं वृक्ष

माफियाओं की कुल्हाड़ी से

और बढ़ रहे हैं कंक्रीटों के जंगल

दांडू जाए तो कहाँ जाए

कटते जंगल में

या बढ़ते जंगल में?

***

स्वाद-यात्रा

(राजकमल प्रकाशन से शीघ्र प्रकाश्य राही डूमरचीर के कविता संग्रह ‘गाडा टोला’ से)

कहाँ से ढूँढ़ा होगा पुरखों ने

लहसुन, जीरा, आजवाइन या गोलमरीच

सोचना दिलचस्प है

कि पहाड़ों से चलकर इलायची

कैसे मिली होगी प्याज़ के मैदानों से

अनगिनत स्वाद के सहयात्री

कैसे जुड़ते गए होंगे पुरखों की यात्राओं से

मन में पैदा होने वाले रसायन इन मुलाक़ातों के परिणाम हैं

उपज पहले से थीं

उपजाना उनसे सीखा होगा पुरखों ने

उपज पर दावा तो अभी-अभी की बात है

कंद-मूल तक के लिए करना पड़ा होगा भीषण संघर्ष

जंगल में लगी आग से पहली बार चखा होगा भुना माँस

स्वाद की तरलता से भर गया होगा मुँह और मन

एक अद्वितीय रसायन जो जीभ से मन के बीच घुलता रहा होगा देर तक

उसी अनुभव ने पहुँचाया होगा पुरखों को नमक तक

उसी से देह का नमक वाला मुहावरा उपजा होगा

उस दिन का तो कहना ही क्या

जब पुरखों ने

जीरे की छौंक में भूँजा होगा रसोई को

साथ में मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर मिलाया होगा

किसी पेड़ का छाल उड़कर पहुँचा होगा और दालचीनी कहलाया होगा

(इस समय यह सोचना बेवकूफ़ी है कि तेल कहाँ से आया होगा)

उस दिन पहली बार

पूरी दुनिया में

जब बनकर तैयार हुई होगी वह रसोई

स्वाद के मारे बौराये फिरे होंगे पुरखे सभी

क्या कोई धर्म या धर्म का उस्ताद दावा कर सकता है

स्वाद की इस पैदाइश पर

किसी भी जाति, भाषा, देश या महादेश के हुक्मरान

लाजवाब हो जाएँगे इस सवाल पर

स्वाद पर तुम्हारा नहीं हमारा हक़ है

हमारे पुरखों ने दिया है हमें यह हक़,

ज़िन्दा बचे रहने और आगे बढ़ते रहने की अपनी लड़ाइयों से

अपने तजुर्बे और हुनर से

नहीं बनी थी स्वाद के गंध में डूबी पहली रसोई तुम्हारे लिए

आख़िरी भी नहीं बनेगी

स्वाद पर प्रतिबन्ध लगाने वाले तुम्हारे मज़हब को

हम ख़ारिज करते हैं

अनाजों से हमें महरूम रखने वाले तुम्हारे फ़रमानों की

हम हुक्म-उदूली करते हैं

ख़ारिज करते हैं स्वाद को सँजोकर रखने वाली फ़सलों पर

तुम्हारे आधिपत्य को

स्वाद पर तुम्हारे एकाधिकार को

हम ख़ारिज करते हैं

स्वाद के नाम पर हमारे पुरखे

एक हुए थे

साथ बैठे थे

गीत गाए थे

फिर जोड़ते चले थे

स्वाद से स्वाद

छंद से छंद

क़दम से क़दम

स्वाद से पहले कहाँ से उमगते गीत

कहाँ से आती हरकत पाँवों में

खाना बनाते हुए जीरे के नहीं मिलने पर हम

जो झल्ला उठते हैं, वह पुरखों की मीठी झिड़की है

पास के घर से आती रसोई की महक से

मन का उमग उठना

पुरखों की रूह की हमारे अन्दर मौजूदगी है

***

गीत गाते हुए लोग

(पार्वती तिर्की के कविता संग्रह ‘फिर उगना’ से)

गीत गाते हुए लोग

कभी भीड़ का हिस्सा नहीं हुए

धर्म की ध्वजा उठाए लोगों ने

जब देखा

गीत गाते लोगों को

वे खोजने लगे उनका धर्म

उनकी ध्वजा

अपनी खोज में नाकाम होकर

उन्होंने उन लोगों को जंगली कहा

वे समझ नहीं पाए

कि मनुष्य जंगल का हिस्सा है

जंगली समझे जाने वाले लोगों ने

कभी अपना प्रतिपक्ष नहीं रखा

वे गीत गाते रहे

और कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बने।

***

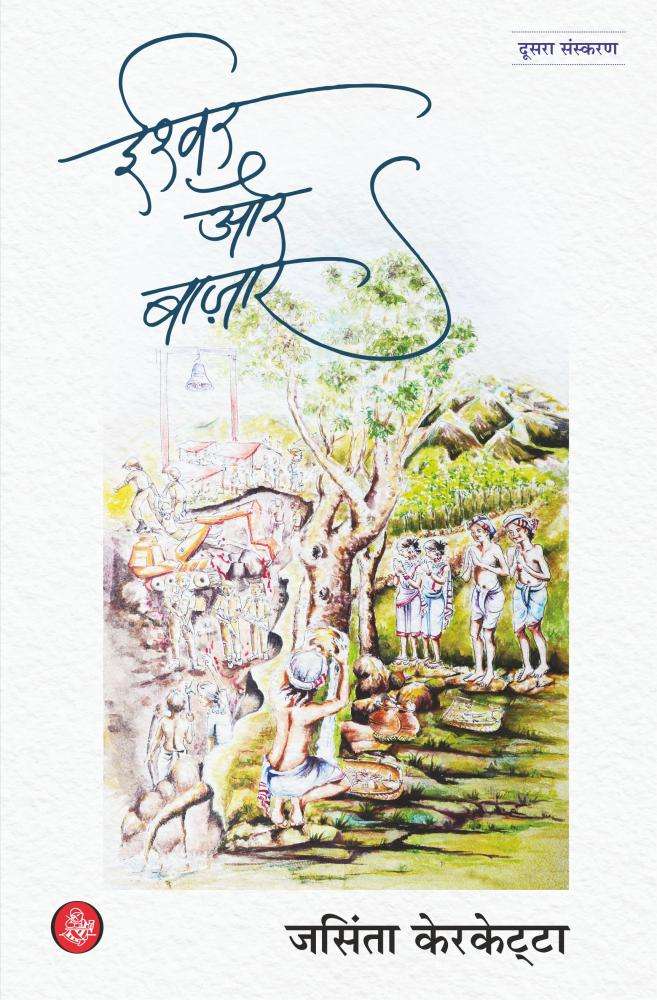

मैं देशहित में क्या सोचता हूँ?

(जसिंता केरकेट्टा के कविता संग्रह ‘ईश्वर और बाज़ार’ से)

मैं एक साधारण-सा आदमी हूँ

व्यवसाय करता हूँ

रोज़ अपने फ़्लैट से निकलता हूँ

और देर रात फ़्लैट में घुसता हूँ

बाहर पहरा बिठाए रखता हूँ

टीवी देखता हुआ सोचता हूँ

कश्मीर में सभी भारतीय क्यों नहीं घुस सकते?

अच्छा हुआ सरकार ने 370 हटा दिया

और ये आदिवासी इलाक़े?

ये क्या बाहरी-भीतरी लगाए रखते हैं?

वहाँ भी सभी भारतीय क्यों बस नहीं सकते?

मैं तो दलितों को जाहिल

और आदिवासियों को जानवर समझता हूँ

मुस्लिम और इसाई को देशद्रोही

और इस देश से इन सबकी सफ़ाई चाहता हूँ

मैंने कभी जीवन में

गाँव नहीं देखे, बस्ती नहीं देखी

झुग्गियाँ नहीं देखीं, जंगल नहीं देखे

मैं किसी को भी ठीक से जानता नहीं

मुट्ठी-भर लोगों को जानता-पहचानता हूँ

जिन्हें मैं भारतीय मानता हूँ

और चाहता हूँ

ये भारतीय हर जगह घुसें

और सारे संसाधनों पर क़ब्ज़ा करें

देशहित में यही सोचता हुआ

अपने फ़्लैट में घुसता हूँ

बाहर पहरा बिठाए रखता हूँ

मेरे सुकून और स्वतन्त्रता में दखल देने

यहाँ कोई घुस न पाए

इस बात का पूरा ध्यान रखता हूँ।।