Back to Top

Hot Deal

Rating:

100%

By:

Jostein Gaarder

Sophie Ka Sansar : Pashchatya Jagat Ki Darshan-Gatha

As low as

₹279.30

Regular Price

₹399.00

Rating:

0%

Civil Seva Pariksha Ke Liye Nibandh

As low as

₹210.00

Regular Price

₹300.00

Rating:

0%

Loading...

New Releases

Rating:

0%

Rating:

0%

Loading...

Rachnawali

Rating:

0%

Rating:

0%

Sachchidanand Sinha Rachnawali : Vol. 1-8

As low as

₹2,600.00

Regular Price

₹4,000.00

Rating:

0%

By:

Raghuvir Sahay

Raghuvir Sahay Rachanawali : Vols. 1-6

As low as

₹1,365.00

Regular Price

₹2,100.00

Rating:

0%

By:

Ramvilas Sharma

Ramvilas Sharma Rachanawali Vol : 1-18

As low as

₹19,499.35

Regular Price

₹29,999.00

Rating:

0%

By:

Namvar Singh

Ramchandra shukla Rachanawali : Vol. 1-8

As low as

₹5,720.00

Regular Price

₹8,800.00

Rating:

0%

Rudra Rachanavali : Vols. 1-4

As low as

₹2,600.00

Regular Price

₹4,000.00

Rating:

0%

Shrinaresh Mehta Rachanawali : Vols. 1-11

As low as

₹7,150.00

Regular Price

₹11,000.00

Rating:

0%

Rating:

0%

Jagdish Chandra Mathur Rachanawali : Vol. 1-4

As low as

₹3,250.00

Regular Price

₹5,000.00

Loading...

Deal of the Day

Awarded Books

Rating:

0%

Loading...

Loading...

Rating:

0%

By:

Kedarnath Singh

Pani Ki Prarthana : Paryavaran Vishayak Kavitayen

As low as

₹159.20

Regular Price

₹199.00

Rating:

0%

Loading...

Rating:

0%

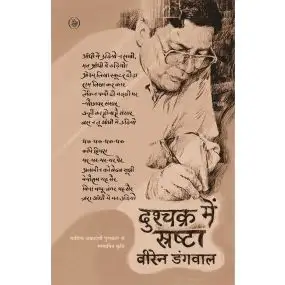

By:

Viren Dangwal

Dushchakra Mein Srashta-Paper Back

Special Price

₹129.35

Regular Price

₹199.00

35%

Loading...

Rating:

0%

By:

Kedarnath Singh

Pani Ki Prarthana : Paryavaran Vishayak Kavitayen

As low as

₹159.20

Regular Price

₹199.00

Rating:

0%

Rating:

0%

Bisaat : Teen Bahanen Teen Aakhyan

As low as

₹117.00

Regular Price

₹195.00

Rating:

0%

By:

Namvar Singh

Chhayavad : Prasad, Nirala, Mahadevi Aur Pant

As low as

₹476.00

Regular Price

₹595.00

Loading...

Flat 40% Off

Rating:

0%

Television Ki Kahani : Part-1

As low as

₹150.00

Regular Price

₹250.00

Rating:

0%

By:

Raghuvir Sahay

Raghuvir Sahay Rachanawali : Vols. 1-6

As low as

₹1,365.00

Regular Price

₹2,100.00

Rating:

0%

Badalta Hua Desh : Swarndesh Ki Lok Kathayen

As low as

₹90.00

Regular Price

₹150.00

Rating:

0%

Loading...

Representative Stories

Rating:

0%

Rating:

0%

Pratinidhi Kahaniyan : Krishna Baldev Vaid

As low as

₹149.25

Regular Price

₹199.00

Rating:

0%

Rating:

0%

Pratinidhi Kahaniyan : Rajendra Singh Bedi

As low as

₹112.50

Regular Price

₹150.00

Rating:

0%

Rating:

0%

Pratinidhi Kahaniyan : Phanishwarnath Renu

As low as

₹112.50

Regular Price

₹150.00

Rating:

0%

Rating:

0%

Loading...

Representative Poems

Rating:

0%

Rating:

0%

Rating:

0%

Pratinidhi Kavitayen : Jaishankar Prasad

As low as

₹112.50

Regular Price

₹150.00

Rating:

0%

Rating:

0%

Rating:

0%

Pratinidhi Kavitayen : Sarveshwar Dayal Saxena

As low as

₹112.50

Regular Price

₹150.00

Rating:

0%

Rating:

0%

Loading...

Super Saving Combos

Rating:

0%

By:

NA

Best Collection of Pakistani Urdu Shayari Set - Narendranath

Special Price

₹837.50

Regular Price

₹1,250.00

33%

Rating:

0%

By:

NA

Sampoorn Kahaniyan Collection Set --- Mannu Bhandari, Mridula Garg

Special Price

₹1,069.99

Regular Price

₹1,597.00

33%

Rating:

0%

By:

NA

Sampoorn Kavitayein Collection Set --- Kumar Vikal, Om Prakash Valmiki , Manglesh Dabral

Special Price

₹937.33

Regular Price

₹1,399.00

33%

Rating:

0%

By:

NA

Geetanjali Shree Trending Novel books collection (Maai + Hamara Shahar Us Baras + Ret Samadhi)

Special Price

₹769.16

Regular Price

₹1,148.00

33%

Rating:

0%

Loading...

Akshar(Competitive Books)

Rating:

0%

Rating:

0%

By:

Subhash Kashyap

Constitution Of India : Brief Introduction

As low as

₹100.00

Regular Price

₹125.00

Rating:

0%

By:

Alok Ranjan

Lok Seva Mein Naitikta : 100 Case Studies Sahit

As low as

₹200.00

Regular Price

₹250.00

Rating:

0%

By:

Shailesh Kumar

Hindi Bhasha Evam Sahitya Ka Tathyatamak Adhyayan

As low as

₹152.00

Regular Price

₹190.00

Rating:

0%

By:

Subhash Kashyap

Bharat Ka Samvidhan : Sankshipt Parichay

As low as

₹156.00

Regular Price

₹195.00

Rating:

0%

By:

Alok Ranjan

The Collector Today : Challenges of District Administration

As low as

₹239.20

Regular Price

₹299.00

Rating:

0%

By:

Alok Ranjan

Ethics For Civil Services With 100 Case Studies

As low as

₹200.00

Regular Price

₹250.00

Rating:

0%

Loading...