राजकमल ब्लॉग में पढ़ें, शिवमूर्ति के उपन्यास ‘अगम बहै दरियाव’ का एक अंश जिसमें गाँव के दबंगों द्वारा दलितों के दमन और उनकी बस्ती को जलाने के प्रसंग का बेहद मार्मिक वर्णन है।

***

इस साल जेठ के दशहरे के दिन दलित जातियों ने इलाके की महापंचायत करके तय किया है कि अब वे सात पाव या दो सेर की मजदूरी पर काम नहीं करेंगे। तीन किलो मजदूरी चाहिए।

देश में सेर-पसेरी-मन की जगह किलो-कुंटल आए जमाना हो गया लेकिन इस इलाके के गाँवों में अभी भी सेर-पसेरी के बटखरे चल रहे हैं। यहाँ पसेरी माने सात पाव।

दो अहम फैसले और लिये गए। न अब कोई दलित किसी के घूरे की खाद अपने सिर पर ढोएगा, न चमड़े की एवज में मरे हुए जानवर उठाएगा। जानवर उठाने के लिए नगद भुगतान करना होगा।

न बातचीत न चिरौरी-विनती! एकतरफा फैसला सुना दिया! बाद के दोनों फैसलों के बारे में तो बाद में सोचा जाएगा लेकिन खेत में काम न करने का फैसला! अचानक, जब अाषाढ़ सिर पर चढ़ आया है। तीन किलो मजदूरी देने का सवाल ही नहीं है। जो आज तक नहीं हुआ वह अब कैसे हो जाएगा? तो क्या खेत परती रह जाएँगे? परती रह गए तो खाएँगे क्या? मजदूर हों चाहे किसान। पिछड़ी मेहनतकश जातियों के किसान तो ज्यादा चिन्तित नहीं हैं। वे औरतों-बच्चों के साथ खेती के काम में जुटते हैं। मजदूरी देकर काम कराने के बजाय एक-दूसरे के काम में हाथ बँटा लेते हैं। उनको मजदूरों की जरूरत साल में चार-छह दिन ही पड़ती है। खासकर धान की लगवाही में। लेकिन सवर्ण किसानों का तो सारा काम ही मजदूरों के भरोसे रहता है। उनके घर की औरतें कभी खेत तक गईं नहीं। अपने और पराए खेत की पहचान तक नहीं कर सकतीं। उनके बच्चों को काम करने की आदत नहीं। वे खुद हल जोत नहीं सकते। दोख लगेगा। अचानक यह विपत्ति!

अचानक तो नहीं कह सकते। इसकी आहट तो लम्बे समय से सुनाई पड़ रही थी। खेतिहर मजदूरों का दर्द उनके गीतों में मुखर होता रहा है—

बाबू कै बखार भरी कइके हलवाही

बिटिया बहिन मिलि करैं लगवाही

कइसे गुजारा होये दुइ अँजुरी मा?

दलित सतावा जाँय एहि नगरी मा॥

पिछली रात पानी बरसना शुरू हुआ तो दोपहर तक बरसता ही रहा। खेत, बाग, ताल, तिराई भर गए। खुद हल जोतने वाले हल-बैल लेकर निकल पड़े। जिनके लिए खुद हल की मुठिया थामने की मनाही है वे हलवाहों का इन्तजार करने लगे। उन्हें मनाने-धमकाने लगे। इतनी जल्दी दबाव में आना भी ठीक नहीं। एक बार दबा ले गए तो हर साल बढ़ाकर माँगेंगे।

दो दिन गुजर गए। खेत का पानी सूख गया तो क्या होगा? धमकाने से वश में नहीं आ रहे हैं तो मनाओ। अपनी गरज है।

हलवाहे को बुलाने के लिए दलित टोले में खुद चलकर जाना अच्छा नहीं माना जाता। अपने दरवाजे से ही जोर से आवाज दे देना काफी है। लेकिन आवाज का जवाब मिले तब न। बेचैन होकर पारस सिंह अपने हलवाहे झूरी के दुआर पर पहुँचते हैं। झूरी झोंपड़ी के बाहर चारपाई पर नंगे बदन बैठे हैं। पारस सिंह को देखकर खड़े हो जाते हैं। राम-राम करते हैं। उनके बैठने के लिए अँगोछे से नंगी चारपाई को झाड़ते हैं। पारस सिंह बैठते तो नहीं लेकिन आवाज में मिठास और अपनापन घोलकर कहते हैं—“का हो काका। भूखों मारोगे क्या? हल नाधने क्यों नहीं आए?”

“आएँगे क्यों नहीं राजा? लेकिन तभी तो आएँगे जब भूखों मरने से बचेंगे। सात पाव की मजूरी में पेट नहीं भरता।”

“उतनी ही मजूरी में तुम्हारे बाप-दादा गुजर-बसर कर गए। क्या वे सब भूखों मर गए?”

“वे एक जून खाकर अपने दिन काट गए राजा। अब के बच्चे दोनों जून रोटी माँगते हैं।”

झूरी पैंतीस-छत्तीस साल से पारस सिंह की हलवाही कर रहे हैं। पारस के पिता के जमाने से। तब पाँच-छह साल के पारस हल जोतते झूरी के कन्धे पर बैठने की जिद करते थे। कन्धे पर बैठकर, हाथ में पैना लेकर बैलों को हाँकने का खेल खेलते थे।

पारस सिंह की समझ में नहीं आ रहा है कि झूरी को कैसे मनाएँ? अन्तत: झूरी का हाथ पकड़कर उन्हें जमीन पर बैठाते हैं और उनके सामने बैठकर फुसफुसाते हैं—“देखो काका। हमें अकेले फैसला लेना होता तो आज से ही बढ़ा देते लेकिन सारे गाँव की मरजी के बाहर नहीं जा सकते। आप रात में आकर मन-दो मन धान बखार से ढो लाइए। तीन किलो के हिसाब से काट लीजिएगा। बस किसी से कहिएगा नहीं।”

“यही तो नहीं हो सकता राजा। जो आपकी मजबूरी है वही हमारी है। आप दो किलो ही दीजिए, लेकिन चार आदमी के सामने कह दीजिए कि तीन किलो दे रहे हैं।”

कुछ देर तक दोनों तरफ मौन पसरा रहा।

“जिद मत करिए काका। खेत परती पड़े रह गए तो क्या हम खाएँगे क्या तुम खाओगे।”

“यही तो तय करना मुश्किल है राजा कि कौन जिद कर रहा है।”

“बाप-दादा के जमाने से चले आ रहे रिश्ते पर एक किलो धान के लिए पानी मत फेरो।”

“यही तो मेरा भी कहना है बाबू।”

सब अपनी-अपनी झोंपड़ी से झाँकते हुए झूरी और पारस सिंह के बीच होने वाली बातचीत सुनने की कोशिश कर रहे हैं। सबको डर है कि झूरी पंचायत के फैसले के खिलाफ न चले जाएँ। पारस सिंह के जाते ही सारा टोला आकर झूरी को घेर लेता है।

पारस सिंह भी अपने टोले में घिर गए हैं—कर आए सरेंडर? हो गई धोती ढीली? क्या जरूरत थी उन ससुरों के टोले में जाने की? बिरादरी की हेठी करा दिए। यह इलाका हमारा अभयारण्य है। यहाँ हमारा हुकुम चलता आया है। ब्रिटिश राज तक में चला है तो अब ए ससुरे पिद्दी हमें चैलेंज करेंगे? ये दर-हरामी हैं। इन्हें दाने-दाने को मोहताज करना पड़ेगा।

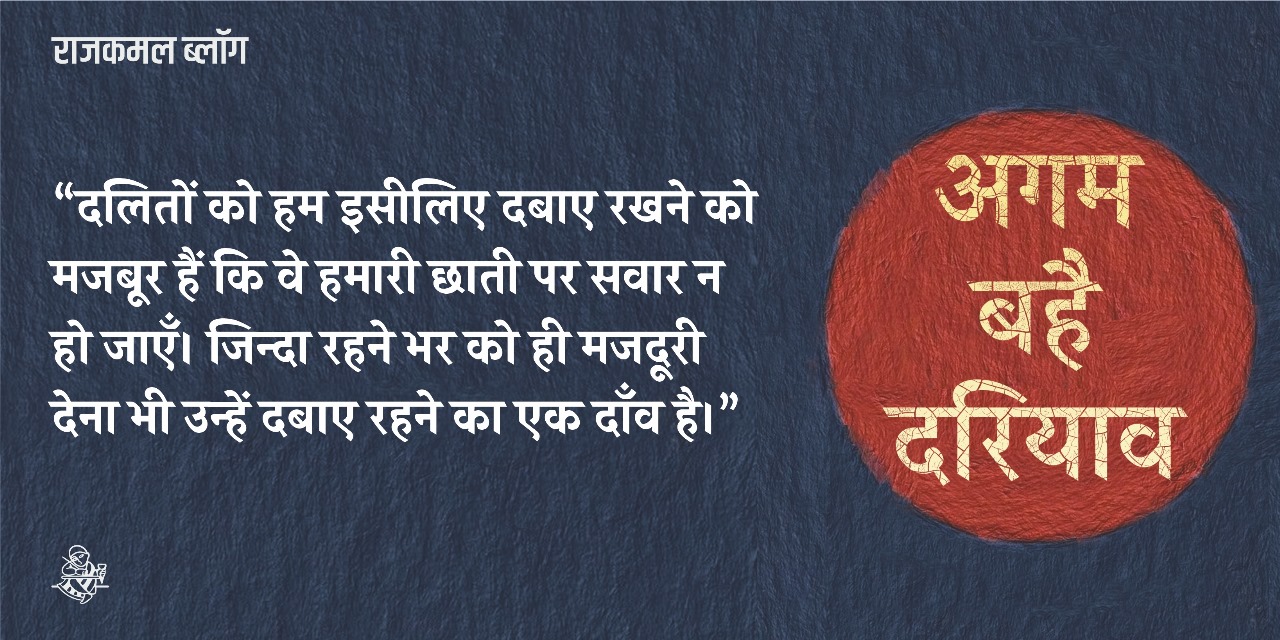

“ऐसा नहीं है पारस सिंह कि हमारे भीतर दया-माया नहीं है। लेकिन मामला जिन्दा रहने का है। जैसे बछड़े के हिस्से का दूध दुह लेना हमारी मजबूरी है वैसे ही मजदूरों का पेट काटना भी मजबूरी है। गाँव का जीवन-संघर्ष दो पहलवानों की कुश्ती जैसा है। जो पहलवान नीचे पड़ गया वह तब तक ऊपर नहीं आ सकता जब तक ऊपर वाले पहलवान की पकड़ ढीली नहीं पड़ जाती। ढीली पड़ते ही नीचे वाला उसे पलटकर उसकी छाती पर सवार हो जाएगा। दलितों को हम इसीलिए दबाए रखने को मजबूर हैं कि वे हमारी छाती पर सवार न हो जाएँ। जिन्दा रहने भर को ही मजदूरी देना भी उन्हें दबाए रहने का एक दाँव है।”

“लेकिन यह तो अन्याय हुआ। हमें उनके साथ कम-से-कम ऐसा व्यवहार तो करना चाहिए जैसा अपने बैलों के साथ करते हैं। उन्हें काबू में रखने के लिए उनकी नाक में नथ पहनाते हैं। लेकिन उन्हें भरपेट खिलाते भी हैं। उन्हें मोटा-ताजा देखकर खुश होते हैं।”

“तो जाकर पहनाइए नथ। बिना मोटाए ही काबू के बाहर हो रहे हैं।”

“यही नीति ठीक रहेगी। इतना दीजिए कि मरें भी न और मोटाएँ भी न।”

अपने दालान में आकर पारस सिंह पीना शुरू करते हैं। देर तक पीते रहते हैं। सोते हैं तो सपना देखते हैं कि उनके खेतों में छाती बराबर घास उग आई है। सुबह उठकर बासी मुँह फिर दो पेग लगाते हैं और लाठी लेकर झूरी के घर की ओर चल पड़ते हैं। आधे रास्ते आकर ठिठकते हैं। कुछ सोचते हैं और वापस लौट पड़ते हैं। लेकिन दो-चार कदम चलकर फिर मुड़ते हैं।

झूरी अपनी झोंपड़ी के सामने जमीन पर कथरी बिछाये अभी भी सोए पड़े हैं। पारस लाठी के हुरे से झूरी के पेट में कोंचते हुए कहते हैं—“सरऊ अभी तक सो रहे हो? बहुत मोटाई छाई है?”

झूरी हड़बड़ाकर उठते हैं।

“तुरन्त चलो। टट्टी-पेशाब जाने की मोहलत नहीं मिलेगी।”

झूरी पारस के बात करने के तेवर से नहीं, दारू के झोंके से आतंकित होते हैं।

“आपकी जबान काटना हमें अच्छा नहीं लग रहा है मालिक लेकिन मजबूर...”

“जबान! तू पारस सिंह लम्मरदार की जबान काटेगा रे...?” जोर से चीखते हैं—“मैं गाँव का तिहैता हूँ और तू साले छत्रधारी को ही ठाकुर समझता है जो नाऊ-धोबी और रंडी की जगह-जमीन और लेई-पूँजी हड़पकर जमींदार बना है। जबान काटा तो मूँड़ काट लूँगा।”

पारस सिंह लाठी के हुरे का निशाना झूरी के मुँह में लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हाथ काँपने से लाठी का हुरा दाएँ-बाएँ हो जा रहा है।

सारा टोला इकट्ठा हो रहा है। बाप की उमर के आदमी के साथ ऐसी बदसलूकी! लेकिन ठाकुर-ठकार का मामला है। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है।

झूरी के दोनों जवान बेटे विक्रम और शेरू झोंपड़ी में सो रहे थे। सूरत की साड़ी फैक्टरी में काम करते हैं। गाँव में नसबन्दी का आतंक शुरू हुआ तो दोनों अपने काका परमेसरी के पास भाग गए थे। हफ्ते-भर पहले आए हैं। गाली-गलौज सुनकर उनकी पत्नियों ने उन्हें जगा दिया। गुस्से से उनके नथुने फूल रहे हैं।

झूरी बात को सँभालना चाहते हैं। कहते हैं—“आप घर पहुँचिए मालिक। मैं खुद उधर आ रहा हूँ।”

“इधर-उधर क्या होता है मादरचो...। चूतिया समझता है? उट्ठ।”

पारस सिंह झूरी की बाँह पकड़कर घसीटने का प्रयास करते हैं और असफल होकर लात से मारने लगते हैं।

बहनचो...बेटीचो...नमकहराम।

“मारो साले को,” विक्रम शेरू को ललकारता है।

एक अद्धा आकर पारस सिंह की खोपड़ी में लगा। वे लहराकर गिर पड़े और गिरने के साथ विक्रम और शेरू की लाठियाँ उन्हें सनई की तरह पीटने लगीं।

पाँच मिनट के अन्दर पारस सिंह पिचके कनस्तर की तरह जमीन से चिपक गए। उनके आगे के ऊपर वाले दाँत बाहर निकल आए थे और ताजी खिली धूप में चमक रहे थे। खूनोखून! जीभ थोड़ी-सी बाहर निकल आई थी।

यह क्या हुआ? पूरे टोले पर आतंक छा गया। भागो! भागो!!

जब तक गाँव से ठाकुरों का रेला हरहराता हुआ पहुँचता टोले के औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे नदी-पार भाग गए। केवल झूरी पारस सिंह के सिरहाने सिर झुकाए बैठे थे। उनके मुँह से रह-रह कर निकलता—‘मालिक। मालिक।’

भीड़ ने उन्हें दो-चार लात दो-चार डंडे जड़े।

आवाज आई—“फूँक दो। फूँक दो।”

भीड़ उन्हें घसीटकर उनकी झोंपड़ी में फेंकती है और बाहर से टटरा बन्द करके आग लगा देती है।

फिर टोले की हर झोंपड़ी में आग लगाने की शुरुआत होती है।

भीड़ का एक हिस्सा जंगल की ओर लपकता है—“पकड़ो सालों को। भागकर कहाँ जाएँगे?”

जंगल की ओर लपकते लोहा तिवारी मना रहे हैं—‘हे भगवान, उन्हें और किसी से मतलब नहीं। बस जुगनी उनके हाथ लग जाए।’

हाँड़ी की तरह टूट-फूट गए पिता के चेहरे पर हाथ फेरते हुए पारस सिंह का बेटा रो रहा है—“बाबू यहाँ आना नहीं चाहते थे। एक बार आधे रास्ते से लौट पड़े थे। उनकी मौत ही उन्हें यहाँ खींच लाई।”

[शिवमूर्ति की पुस्तकें यहाँ से प्राप्त करें।]