जब दुनिया रहने लायक होगी...!

इस दुनिया में एक जैसा कुछ नहीं होता

क्योंकि समय एक जैसा नहीं होता,

जिस दिन दुनिया एक-सी होगी,

उस दिन समय एक-सा हो जाएगा

और जब समय एक-सा हो जाएगा

तो दुनिया में

सब एक जैसे हो जाएँगे,

लेकिन क्या एक जैसी दुनिया रहने लायक होगी?

या एक जैसे हम

एक जैसी दुनिया को रहने लायक छोड़ेंगे?

साल 1992 का नवम्बर जा रहा था और जालना-अरफाना और सायरा की जिन्दगी में बहुत कुछ बदल गया था। रिश्तों के बीच एक सन्नाटा तैर रहा था और दिलों में एक अनचाही चुप्पी। दुनिया को दिखाने के लिए घर एक था, लेकिन दिलों में तलवारें खिंची हुई थीं। चेहरे मुस्कराते दिखते थे, लेकिन बोलचाल नहीं थी। एक खिंचन थी जो तल्ख होकर अंगार बन रही थीं।

यही हाल देश का भी था। माहौल पहले जैसा नहीं था। शाहबानो के फैसले ने हिन्दू-मुस्लिमों के बीच एक तनाव भर दिया था। आरक्षण की आग में सड़कें जल रही थीं। मंडल की आग को शान्त करने कमंडल का सियासी रथ अयोध्या निकल पड़ा था। भगवान राम एक नारे में तब्दील हो रहे थे। हवा में एक तनाव था। एक साल पहले देश के युवा पीएम की देर रात की चुनावी सभा में निर्मम हत्या कर दी गई थी। सरकारें अस्थिर थीं। एक कोलाहल दिखाई देता था। एक धुँधलका, जिसमें चेहरे पहचाने नहीं जाते थे। एक खींचतान थी जो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन इतनी थी कि दिल बिखर जाएँ, दिल इतने भारी थे कि जरा-सी आवाज से फट पड़ें, आवाजें थीं नहीं, लेकिन कानों को सुनाई देती थीं। मनमुटाव इतने बढ़ गए थे कि एक-दूसरे की आँखों से झाँकते थे। त्योहार बँट रहे थे और खुशियाँ कपड़ों में सिमटकर रह गई थीं। काम से ज्यादा आदमी के नाम की कीमत थी और नाम से ज्यादा पहचान दम रखती थी। कुल मिलाकर एक काली मनहूस छाया जो सालों से तैर रही थी, उसने लोगों की आपसदारियों, प्यार, मोहब्बत और खुशियों को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था।

इसी मनहूसियत की मँडराती छाया के बीच दिसम्बर के मखमली दिन शुरू हुए थे। बम्बई न दिल्ली जैसी ठिठुरती थी न तपती थी। बारिश की खनखनाहट में यहाँ सारे मौसम तासीर बदल चुके थे। हल्की ठंड में डूबा शहर अपनी रफ्तार में था। समुन्दर शान्त था और जिन्दगी जैसी भी थी, पटरी पर थी। सुबह आसमान में अजानें और अरदासें टकराती थीं। मन्दिरों की घंटियाँ दिशाओं को जगाती थीं, चर्च प्रार्थनाओं में डूबे थे, मस्जिदें नमाज में। घरों की खिड़कियों से कुकर की सीटियाँ सुबह-शाम आसमान सिर उठाती थीं। औरतें अपने पतियों और बच्चों के टिफिन भरकर उन्हें दफ्तर और स्कूल भेजती थीं। सुबह से काम पर गए लोग देर शाम तक घर लौट आते थे। लोकल ट्रेनें सरपट दौड़ी जा रही थीं और एक शहर अरब सागर की गोदी में सालों की तरह करवटें ले रहा था।

जालना की दुनिया दिसम्बर 1992 के इस महीने में 55 बरस की हो रही थी। उसकी दुनिया में एक सन्नाटा और उदासी थी। रिश्तों के बीच प्यार और मिठास गायब हो चुकी थी। मस्जिद की अजानें उसे खींचती थीं और जुमे का पूरा दिन इबादत में डूबता था। वह अब कभी वर्सोवा की मस्जिद में मिलता या फिर जोगेश्वरी की। जोगेश्वरी की मस्जिद में उसकी जुमे की नमाज होती और वर्सोवा की मस्जिद में बैठकी। वह सुबह निकल जाता और देर शाम तक लौटता। दिन ठंडे और उदास थे।

लेकिन दिसम्बर के पहले हफ्ते के कुछ ही दिन बीते थे कि गुलाबी ठंड की जगह उमस ने ले ली और धीरे-धीरे यह उमस तपिश में बदलती चली गई। कहने को मौसम ठंडा था, लेकिन लोगों के मिजाज गर्म थे। जालना ने जिन्दगी के 35 सालों में बम्बई के मिजाज को दिसम्बर महीने में इतना गर्म नहीं देखा था, जितना इस साल दिसम्बर 1992 में हो रहा था।

तनाव की छाया विकराल होती जा रही थी। सीधी-सी चल रही जिन्दगी अचानक घूमती चली गई। जिन बादलों के घिरकर बरसने का अन्देशा था, वे बरस गए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद ढह गई। इस खबर ने बम्बई को और गर्म कर दिया। लगता ही नहीं था कि यह मखमली ठंड वाला महीना था। जालना मस्जिदों में नमाज के बाद की बातचीत में बाबरी मस्जिद और अयोध्या की बातें बीते एक महीने से सुनता आ रहा था। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते थे और उससे भी कहते थे, लेकिन न कभी जालना ने उस मस्जिद के बारे में सुना था न दत्ता तामोरे ने, जिसके साथ वह अक्सर मस्जिद तक जाता था और उसी के कहने पर उसने दूसरा निकाह किया था। दोनों को न तो किसी बाबर नाम के आदमी का पता था और न यह पता था कि अयोध्या में कोई राम मन्दिर भी है।

जालना को बस इतना भर पता था कि एक मस्जिद अचानक से ढह गई। वह न कभी स्कूल गया था न जमीन की दुनिया से उसका कोई लेना-देना था। न अखबार, न सियासत उसके मोटे दिमाग में घुसते थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए महज इस छोटी-सी खबर पर पूरे देश में हाहाकार क्यों मचा था?

एक बार उसने दत्ता तामोरे से कहा था—“पता नहीं क्या हो गया है शहर को? मस्जिद गिर गई या गिरा दी गई, क्या फर्क पड़ता है? वहाँ कौन जाता था? कौन-सी वहाँ पाँच वक्त की नमाज हो रही थी? गिरा भी दी गई है तो दूसरी जगह बना लो। यदि हिन्दू भाई की जमीन पर ही बनी है तो दूसरी जगह बना लो। उन्हें बनाने दो मन्दिर। इतना भी क्या बवाल हो गया?”

फिर हँसते हुए जालना ने दत्ता से कहा था—हम तो समुन्दर किनारे ही या फिर नाव में नमाज पढ़ लेते हैं। न भी पढ़ें तो कौन-सा अल्लाह केवल हमारी ही नमाज सुनने के लिए बैठा रहता है।”

दत्ता उसकी बात सुनकर हँसा था, फिर मुस्कराते हुए बोला था—“सच कहा जालना, अयोध्या में राम मन्दिर के नारे आज ही सुने हैं। इससे पहले न तो मेरे बाबा को पता था कि वहाँ क्या था और न आज तक मुझे पता है वहाँ क्या है? अरे...! रामजी को देखने तो मैं कभी नासिक नहीं गया, तो जीवन में अयोध्या क्या जाऊँगा? रामजी वहाँ भले और हम लोग यहाँ।”

दत्ता की बात पर जवाब देते हुए जालना ने भी हँसकर बीड़ी सुलगाते हुए कहा था—“बात तो तू सही कह रहा है—हमारा तो जमीन से ही कम लेना-देना है। हम ठहरे समुन्दर के रहने वाले। कभी-कभार मस्जिद आ गए, मौलाना से मिल लिए तो मेहरबानी। बाकी काम-धन्धा पैसा-बरकत और जान की हिफाजत के लिए मन्दिर, मस्जिद इबादत करते घूमते हैं। मुझे तो नमाज भी ठीक से पढ़नी नहीं आती, जालना ने एक आँख दबाते हुए दत्ता को कहा था। जालना की बात सुन दत्ता ने कहा था, “इन मौलानाओं, मस्जिदों और पंडितों के चक्कर में न पड़ना, जालना। खुदा ही जानता है कि तूने कितनी नमाज पढ़ी है और मैंने कितनी पूजा-पाठ की है।”

दत्ता तामोरे की बात सुन जालना जोर-से हँसने लगा था, जबकि दत्ता भी खिलखिलाकर हँसा। उसका एक हाथ जेब में रखी बीड़ी टटोल रहा था जो उसने मुँह से लगाई थी। बाद में जालना और दत्ता, दोनों ने ही इस बारे में बात नहीं करने की सोची थी, लेकिन दत्ता के साथ जालना के दिल को बहला लेने से शहर तो बहलने से रहा था। बम्बई में दिसम्बर की ठंडक में तपिश बढ़ रही थी। हवा की नरमाहट गुम हो रही थी। जालना को लग रहा था कि इस बार बम्बई में कुछ झगड़ा-फसाद न हो जाए। उसे कुछ महीनों से इसकी खबर थी। मस्जिदों की बैठकों में और हलचल में उसे इसका अन्देशा हो रहा था।

जालना मौलानाओं की जुबानों में तल्खी और तेवरों को महसूस करता था, लेकिन वे तेवर उसके दिल में नहीं उतरते थे। उसे इस बात का अहसास था कि मजहब की बातें घर में घुस जाएँ तो रिश्तों पर भारी पड़ती हैं। उसे इसका सबक मिला भी था। उसे याद था कि उलेमाओं और मौलाना की बातें सुन-सुनकर ही उसकी अरफाना उससे दूर हो गई थी। यदि वह अरफाना को गले लगाकर प्यार से समझाता और मजहब के कायदे की बात का ज्यादा हीला-हवाला न देता तो अरफाना आशमा को न केवल घर आने देती बल्कि रफीक को बेटे की तरह रखती और आशमा को डोंगरी भी रखता तो कोई एतराज न होता, लेकिन मामला कहा-सुनी और बहस में इतना बिगड़ जाएगा, उसे अन्दाजा नहीं था। अच्छा होता, घर बैठकर ही मसले को हल कर लेता। अब आशमा के यहाँ जाता तो है, लेकिन अरफाना का दिल दुखाकर। अब तो न उसे अरफाना मिली न आशमा। सायरा भी उससे कहाँ बात करती है? अब तो अल्लाह ही उसके गुनाहों का हिसाब करेगा।

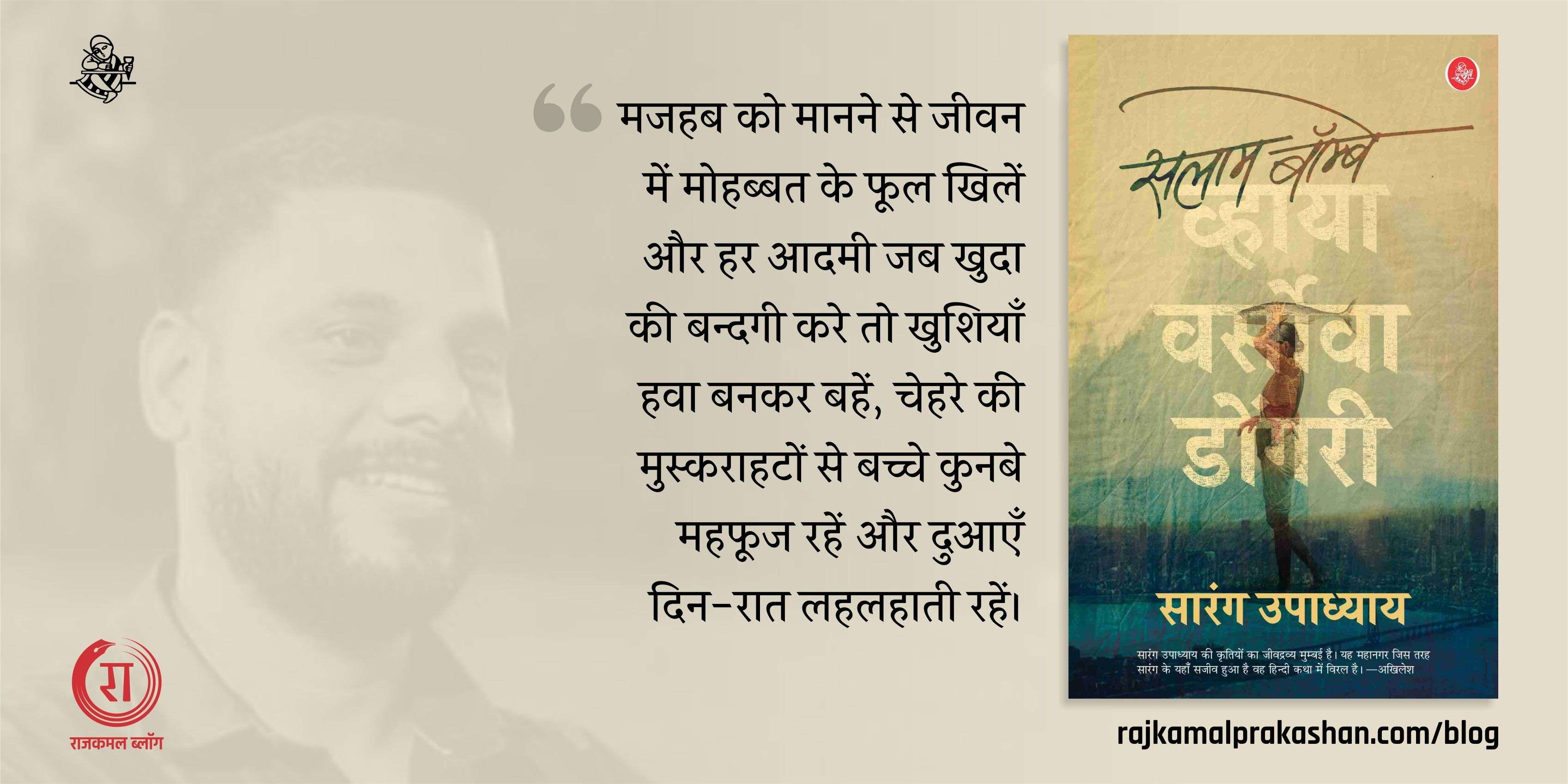

जालना को इस बात का इल्म हो गया था कि मजहब जिन्दगी में तभी काम का है जब वह दिलों की बगिया को हरा-भरा रखे। मजहब को मानने से जीवन में मोहब्बत के फूल खिलें और हर आदमी जब खुदा की बन्दगी करे तो खुशियाँ हवा बनकर बहें, चेहरे की मुस्कराहटों से बच्चे-कुनबे महफूज रहें और दुआएँ दिन-रात लहलहाती रहें। जालना के लिए तो खुदा की इबादत का मतलब बस इतना था कि पैसा-धेला आता रहे, समुन्दर में जान बची रहे और आदमी भूखे पेट न सोए। न उसे कोई आयत याद थी, न कलमा। बस, वह खुदा से यही माँगता था कि काम-धन्धा सही चले और हारी-बीमारी न लगे।

जालना जब तनाव और मनहूसियत की इस छाया में जुमे के दिन मस्जिद जाता तो मौलानाओं-नमाजियों से वह दूर से ही दुआ-सलाम करता था। बाबरी मस्जिद ढह जाने के बाद के सन्नाटे को उसने भी महसूस किया था। वह बम्बई पुलिस का मुखबिर भी था, लेकिन पहले जैसा नहीं। एक दिन अँधेरी थाने के हवलदार वसन्तराव सावे ने उसे मस्जिद जाते देखकर उस पूरे इलाके पर नजर रखने को कहा था, जहाँ मस्जिद में उसकी नमाज अदा होती थी। तब वसन्तराव को उसने हँसते हुए कहा था कि वह अब कहीं भी किसी पर भी नजर रखने लायक नहीं है क्योंकि उसकी बीवी अरफाना से धोखे के बाद वह खुद अपनी ही नजरों में गिर चुका है। अब तो वह खुद ही निगाहों में है और उस पर नजरें खुदा रखता है।

इधर, शहर एक अलग तरह के अँधेरे में प्रवेश कर रहा था। जालना ने वर्सोवा बस्ती से बाहर जाना ही बन्द कर दिया था। शहर में फैल रहा तनाव उसके दिलो-दिमाग में छाया हुआ था। वह 7 दिसम्बर की तारीख थी। पूरे देश में बाबरी मस्जिद ढहा दिए जाने कि खबरें अखबारों से होते हुए शहरों, गाँवों, कस्बों, गली-मोहल्लों, चौक-चौराहों में फैल रही थीं। एक परछाईं पूरे अमन को निगल जाना चाहती थी। बम्बई थमी-सी लग रही थी। शहर का मन काम-धन्धे में नहीं था। लोकल ट्रेनें शक और दहशत के बीच दौड़ रही थीं। दहशत को खुद जालना ने महसूस किया था। इशारों-इशारों में उसने अरफाना-सायरा को मछली बेचने और खरीदने के लिए भाऊ चा धक्का और स्टेशन की ओर जाने से मना किया था। अरफाना बातें समझ रही थी। मछुआरा बस्ती में हलचल कम थी और समुन्दर में भी। एक साया हवा में आकार ले रहा था। इन्हीं दिनों के बीच वही हुआ, जिसका डर था। बम्बई में दंगे शुरू हो गए। इन दंगों की आग पहले चिंगारी बनी और बाद में दावानल बन गई।

जालना हमेशा की तरह जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जोगेश्वरी मस्जिद जाने के लिए निकला था। दत्ता तामोरे ने उसे मना किया था, लेकिन वह नहीं माना। जब दत्ता ने उसे ज्यादा रोका तो उसने कहा था कि वह मस्जिद में नहीं बल्कि सीधे डोंगरी जाएगा और आशमा-रफीक को महफूज जगह रखेगा। उसने दत्ता से कहा था कि इस बात का पता अरफाना को न लगे वरना उसे अच्छा नहीं लगेगा। वह दुखी होगी, खींच-तान और तनाव मचेगा, जिसे वह नहीं चाहता।

उस रोज 11 तारीख थी। जालना दोपहर 12 बजे के बाद जुमे की नमाज के बहाने जोगेश्वरी गया था, जहाँ मस्जिद न जाकर उसने डोंगरी जाने के लिए लोकल ट्रेन पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद न तो वह कभी डोंगरी पहुँचा, न कभी जोगेश्वरी आया, न वर्सोवा लौटा। वह फिर कभी किसी को न दिखाई दिया और न मिला। कोई नहीं जानता था, वह कहाँ था?

न वह जमीन पर था न समुन्दर में।

जालना बम्बई के इतिहास में डोंगरी और जोगेश्वरी के बीच कहीं गुम हो गया था, जहाँ कोई भी गुम हो सकता था। किसी राधाबाई चॉल में या किसी गांधी चॉल में। जालना की जिन्दगी में वर्सोवा और डोंगरी एक सच था और जोगेश्वरी एक भ्रम, जिसे बम्बई की उस दुनिया ने रचा था जो बम्बई के एक नये समय को रच रही थी। चूँकि समय अलग था, इसलिए दुनिया अलग थी और जब दुनिया अलग थी तो जाहिर था, समय भी अलग ही था, जिसके अन्दर कई अलग-अलग दुनिया बसने वाली थी। लेकिन समय और दुनिया की कल्पनाओं में डोंगरी एक सच था, इसलिए वह कभी न भूला जाने वाला इतिहास बनने वाला था और वर्सोवा एक कहानी थी, जिसे वैसे ही भूल जाना था, जैसे एक दिन बम्बई कई सारे जालना को भूल जाने वाली थी।

दो माह बीत चुके थे। जालना एक कर्फ्यू में गुमशुदा और गायब शख्स था। पुलिस ने उसका नाम 1992 के बम्बई दंगों में गुम हुए लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। साल 1992 का दिसम्बर अपनी मनहूसियत के साथ 1993 में प्रवेश कर गया था। जालना मोहम्मद आलम खाँ को न किसी ने ढूँढ़ा, न अरफाना और सायरा अपने अब्बू को खोजने के लिए मछुआरा बस्ती से बाहर आ पाईं। सायरा की आँखों में आखिरी बार उसके अब्बू केवल सोते हुए दर्ज हुए थे, जबकि अरफाना अपने जालना को कभी नहीं देख पाई।

अरफाना की आँखों में एक सन्नाटा और उदासी घर कर गई थी और उसमें जालना की यादें दफन हो गई थीं। उसे याद ही नहीं था कि अपने शौहर को उसने आखिरी बार कब देखा था? जब जालना कई दिनों तक नहीं लौटा तो अरफाना एक दिन फूट-फूटकर रोई थी। फिर समुन्दर किनारे जाकर अचानक चुप हो गई थी। बाद में उसकी ये चुप्पी पथरा गई और आँखों में समा गई। अक्सर रातों को उसे नींद नहीं आती और दोपहर को समुन्दर का सन्नाटा उसके दिल का खालीपन बन जाता। देर रात जालना का चेहरा आँखों में घूमता रहता और सुबह होने लगती तो वह बाहर जाती कि कहीं जालना आकर खाट पर तो नहीं पड़ा है? उसकी सूनी आँखों में जालना का इन्तजार रहता। वह कई बार समुन्दर किनारे पड़ी नाव को देखती और जालना की आहट को महसूस करती। वह कई बार सायरा से कहती थी—“तेरे अब्बा दंगों में फँसे हुए हैं और वह आशमा के यहाँ हैं। जब सब ठीक हो जाएगा तो लौट आएँगे।” ऐसा पहली बार हो रहा था जब आशमा का नाम लेते वक्त अरफाना गुस्से में नहीं रहती थी। उसकी आँखों में शोले नहीं भड़कते थे और जालना के घर में आशमा के रहने की बात से उसका दिल नहीं जल रहा था। वह न चीख रही थी और न रो रही थी।

अपने अब्बा के आशमा के घर पर ही रहने की बात कुछ दिनों तक सायरा को सच भी लगती रही, लेकिन एक हफ्ते के अन्दर ही सायरा को दत्ता काका से पता चला था कि उसके अब्बा जोगेश्वरी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं बल्कि अँधेरी स्टेशन से लोकल ट्रेन से डोंगरी पहुँचे थे ताकि आशमा और रफीक को महफूज रख सकें। डोंगरी पहुँचने पर वे कुछ दिन आशमा के घर भी रहे और उसे वर्सोवा लाना चाहते थे, लेकिन दंगों में तीनों ही मारे गए। न आशमा बची न रफीक। उनकी लाशें रेलवे स्टेशन के पीछे वाले नाले में तीन दिन तक पड़ी रहीं और बाद में पुलिस ने उन्हें कुछ दिन अस्पताल के मुर्दाघर में रखा और फिर कई और लाशों की तरह दफना दिया।

अपने अब्बू के डोंगरी जाने वाली बात को सायरा ने अपनी अम्मी अरफाना को कभी नहीं बताया जबकि अब्बा के दंगों में मारे जाने का राज उसने अपने दिल में हमेशा के लिए दफ्न कर लिया।

'सलाम बॉम्बे व्हाया वर्सोवा डोंगरी' उपन्यास यहाँ से प्राप्त करें।