ब्लॉग के इस अंक में पढ़ें, निर्मला जैन की किताब 'दिल्ली: शहर दर शहर' का अंश 'दिल्ली: चलने का नाम'। इसमें उन्होंने दिल्ली में हो रहे बदलावों को उद्धृत किया है।

दिलचस्प बात यह है कि देश के दूसरे राज्यों में राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद दिल्ली के कार्यक्रम अपनी चाल से चलते रहते हैं। केन्द्र में तख़्ता पलटने पर भी इन योजनाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। हर पार्टी की सरकार ऐसे आयोजन का श्रेय अपने खाते में डालकर बहती गंगा में हाथ धो लेती है।

दिल्ली शहर की बनावट और संस्कृति पर आर्थिक उदारीकरण की नीतियों का प्रभाव अलक्षित ढंग से, पर गहराई तक पड़ रहा था। देखते-देखते शहर का बेतरतीब विस्तार होता जा रहा था। शहर का केन्द्र क्रमशः पुराने शहरी इलाकों से खिसककर नई दिल्ली हो गया था। लोग आवासीय दूरी का हिसाब कनाॅट प्लेस और तिलक ब्रिज को केन्द्र मानकर मापने लगे थे। सरकारी दफ़्तर, संसद भवन, आयकर विभाग, आकाशवाणी, दूरदर्शन, मंडी हाउस के अलावा भी बहुत कुछ यहाँ से पाँच किलोमीटर के घेरे में ही बसा था। इसलिए फैलने के लिए सबसे अनुकूल यमुना पार का वह विशाल क्षेत्रा था जो इस इलाकों से सबसे कम दूरी पर था। बाद में आई.टी.ओ. पुल बनाकर इस दूरी को मापना और सुगम बना दिया गया। यह संयोग भर नहीं है कि उस पुल से निकलकर पार की बस्तियों से जोड़नेवाली सड़क का नाम ही विकास मार्ग रखा गया था। नए पुल से जुड़ी तमाम काॅलोनियाँ, जो ‘विहारों’ के नाम से जानी जाती हैं, मुख्यतः मध्यवर्ग के लोगों के रिहाइशी इलाके हैं। ख़ास बात यह है कि इन ‘विहारों’ और पुराने यमुना पुल होकर जाने पर गांधी नगर और कृष्णा नगर जैसी पुरानी बस्तियों के रहन- सहन और संस्कृति में आज भी बुनियादी अन्तर दिखाई पड़ता है। पुरानी बस्तियों में आरम्भ में ज़्यादा आबादी दिल्ली के निम्न-मध्यवर्ग के लोगों की थी। किराए कम थे। सँकरे गली-बाज़ारों की सघन बसागत वाली इन बस्तियों में छोटे स्तर का कारोबार करनेवाले व्यापारियों और कारीगरों की आबादी थी। धीरे-धीरे इन धन्धों का विस्तार थोक-बाज़ारी में हो गया। आमदनी में बढ़त के अनुपात में सम्पन्न परिवारों ने छोटे-छोटे मकानों को मिलाकर अच्छे-ख़ासे हवेलीनुमा घर खड़े कर लिए, कुछ उसी तर्ज़ पर जिस पर आज भी किनारी बाज़ार और चावड़ी बाज़ार में खुलनेवाली तमाम सँकरी गलियाँ आबाद हैं। वहाँ रहनेवालों को सबसे बड़ी सुविधा यह है कि पूजा-स्थलों से लेकर बाज़ारों तक जीवन की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वे पद-यात्रा से बख़ूबी काम चला लेते हैं। दूरी कुछ ज़्यादा हुई तो हर मोड़ पर रिक्शा हाज़िर है। बड़ी संख्या में पुराने दिल्ली शहर के दुकानदार आज भी वहीं से आते-जाते हैं और इस कस्बाई संस्कृति में सुखी-सन्तुष्ट हैं।

पर दिल्ली है कि रुकने का नाम नहीं लेती। विस्तार तो सब बड़े शहरों का हुआ है, पर प्रायः निश्चित दिशाओं में। मुम्बई शहर ने पसरना शुरू किया तो वह समुद्र के किनारे-किनारे सीधी रेखा में बढ़ता गया, पर दिल्ली तो चतुर्दिक बेहिसाब फैलती गई, अनियोजित ढंग से। जिसके जहाँ सींग समाए, उसने वहीं डेरा डाल दिया। इस विस्तार का श्रेय काफ़ी हद तक सरकार समर्थित डी.डी.ए. को, और उससे ज़्यादा प्राइवेट बिल्डर्स को दिया जाना चाहिए। इनके अलावा ग़ैर-कानूनी ढंग से बसाई गई बस्तियों की भूमिका अपनी जगह है, जिनकी संख्या बढ़ते-बढ़ते अब हज़ार की गिनती पार कर गई है। सब अपने तईं आश्वस्त हैं कि एक-न-एक दिन उन्हें वैधता मिल जाएगी, क्योंकि मामला औचित्य का या योजनाबद्ध विस्तार का नहीं, राजनीति के खेल में सत्ता पर कब्ज़ा जमाने का है। इन बस्तियों का भाग्य चुनावों के साथ नाभिनालबद्ध रहता है- वे विधान सभा के हों या लोकसभा के।

केन्द्रीय सरकार में हो या राज्य सरकार में, अस्थिरता और अनिश्चय का गहरा प्रभाव शहर की ज़िन्दगी पर पड़ता है। अगर शहर देश की राजधानी हो तो और भी। एक तरफ़ दिल्ली लगातार बड़े आयोजनों का केन्द्र बनी रही और दूसरी तरफ़ सनसनीखेज़ घटनाओं का। इसके अलावा देश में होनेवाली बड़ी घटनाओं की धमक भी सबसे ज़्यादा यहीं सुनाई पड़ती थी। राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों ने भी लगातार दिल्ली का भौगोलिक कायाकल्प किया है। 1982 में एशियाड खेलों के सिलसिले में शहर के तीन हिस्सों में तीन बड़े स्टेडियम बने थे। कोटला के पास ‘इन्दिरा गांधी स्टेडियम’, लोधी रोड के आगे विशाल ‘जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम’ और उधर उत्तरी दिल्ली में ‘छत्रसाल स्टेडियम’। बाद में इन तीनों का उपयोग तरह-तरह के आयोजनों के लिए होता रहा। पहले विश्व हिन्दी सम्मेलन का उद्घाटन इन्दिरा गांधी स्टेडियम में ही हुआ था।

एशियाड खेलों में भाग लेनेवाले खिलाड़ियों की आवासीय व्यवस्था के निमित्त एक तथाकथित ‘एशियाड विलेज’ बसाया गया, जिसके परिसर की पहचान प्रदूषण-मुक्त शान्त वातावरण और हरीतिमा थी। इस योजना ने निकटवर्ती शाहपुर जट्ट नाम के ग्रामीण क्षेत्रा के बहुत बड़े हिस्से को लील लिया। इस घटना का गहरा असर पूरे शाहपुर जट्ट के सांस्कृतिक जीवन पर पड़ा। अब वहाँ की गली-गली में दिल्ली के तमाम मशहूर ‘बुटीक’ और दस्तकारी और डिज़ाइनर कपड़ों की दुकानें बसी हैं। बिकाऊ प्राॅपर्टी एक सिरे से ग़ायब या फिर आसमान-छूती कीमत पर।

यह प्रसंग इसलिए याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली एक बार फिर 2010 में एक बड़े कायाकल्प की तैयारी में है। इस बार पसारा यमुना-पार वास्तुकला की अनूठी मिसाल ‘अक्षरधाम’ के निकटवर्ती क्षेत्रा में होना तय है। दिलचस्प बात यह है कि देश के दूसरे राज्यों में राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद दिल्ली के कार्यक्रम अपनी चाल से चलते रहते हैं। केन्द्र में तख़्ता पलटने पर भी इन योजनाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। हर पार्टी की सरकार ऐसे आयोजन का श्रेय अपने खाते में डालकर बहती गंगा में हाथ धो लेती है।

दिल्ली में बड़ी धूमधाम से 1995 में 2-4 मई के बीच सार्क सम्मेलन हुआ और ठीक छह दिन बाद हथियारबन्दों ने श्रीनगर में चरारे-शरीफ़ को आग लगा दी। उधर, इसी वर्ष उत्तर प्रदेश में भाजपा समर्थन से मायावती के मुख्यमन्त्राी बनने और चार ही महीने बाद सरकार गिरने का नाटक चल रहा था। इसी बीच दिल्ली में एक चमत्कार घटित हुआ। सितम्बर में अचानक एक प्रवाद फैला कि किसी मन्दिर में प्रतिष्ठित गणेश की मूर्ति दूध पीने लगी है। अन्ध श्रद्धा की मारी जनता ने यह सवाल भी नहीं पूछा कि आखि़र मूर्ति को दूध पिलाने की चेष्टा ही क्यों की गई। मीडिया ने जमकर इस चमत्कारिक घटना का प्रसार किया और देखते-देखते मन्दिर-मन्दिर ‘भई भक्तन की भीर’। हर गणेश प्रतिमा दुग्ध-पान करने लगी। लम्बी कतारों में दूध के छोटे-बड़े पात्रा लिए, पंक्तिबद्ध भक्तों ने वास्तव में दूध की नदियाँ बहा दीं। कहना न होगा कि इनमें तमाशबीन भी कम नहीं थे। ख़बर बड़ी जल्दी राष्ट्रीय सीमा पार कर गई और घर-घर विदेशी मित्रों- रिश्तेदारों के फ़ोन समाचार की पुष्टि के लिए खड़कने लगे। अन्ततः सुना गया कि किसी मोची ने सार्वजनिक रूप से अपने लास को दूध पिलाकर इस चमत्कार का पर्दाफ़ाश किया। शायद आई.आई.टी. के आसपास।

पर दिल्ली थी कि सनसनीख़ेज़ ख़बरों का सिलसिला बन्द होने का नाम नहीं लेता था। मूर्तियों के दूध पीने का प्रकरण समाप्त हुआ तो आन्तरिक सुरक्षामन्त्राी की हैसियत से राजेश पायलट ने ‘गाॅडमैन’ चन्द्रास्वामी की गिरफ़्तारी का आदेश जारी कर दिया। देश के राजनीतिक और व्यापारिक हलक़ों में सन्तों, बाबाओं और स्वामियों की प्रभावी भूमिकाएँ किसी से छिपी नहीं हैं। ऐसी किसी शख़्सियत पर हाथ डालना, भले ही वह कानूनी दृष्टि से वैध हो, साहस का काम था। एक बार शहर सकते में आ गया। चारों तरफ़ उनके सम्बन्धों, कारगुज़ारियों और इस घटना के सम्भावित परिणामों के बारे में अटकलों और अफ़वाहों का माहौल पैदा हो गया।

साल ख़त्म होते ही 2 जनवरी, 1996 को एक और अमानवीय हिंसक घटना ने शहर में हलचल पैदा कर दी। युवा कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सुशील शर्मा ने नयना साहनी नाम की एक महिला की हत्या करने के बाद उसके निर्जीव शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके उन्हें यात्री होटल के पीछे की तरफ़ तन्दूर में जलाने की कोशिश की। कार्य सम्पन्न होने से पहले ड्यूटी पर तैनात एक बीट काॅन्स्टेबल को तन्दूर से उठती उँची लपटें देखकर शक हो गया। उसने थाने में रिपोर्ट की और वारदात के मौके पर पहुँचकर तन्दूर से अधजले टुकड़ों को बरामद कराया। सुशील शर्मा गिरफ़्तार कर लिए गए। यह तन्दूर उस ‘फ़ूड जाॅएंट’ में था जिसे चलाने का लाइसेंस शर्मा ने अपने राजनीतिक रसूख़ से लिया था। होटल भारतीय पर्यटन विभाग का था। शर्मा का अपना निवास गोल मार्केट में था। हत्या कहीं और, शायद उनके निवास पर की गई थी। मामले का फैसला होने में बारह वर्ष से अधिक समय लगा। अन्तिम परिणित अभी बाकी है। दोनों के बीच सम्बन्धों की ठीक स्थिति रहस्यमय थी। नयना सम्भवतः सुशील शर्मा की मित्र थीं जो उन पर शादी के लिए दबाव बना रही थीं। तथ्य जो भी रहा हो, यह कुकृत्य इतना वहशी और हौलनाक था कि कई दिन पूरे शहर की चेतना पर छाया रहा। दरअसल मीडिया ने समाज को सूचना-सम्पन्न तो बनाया है, पर किसी बड़ी दुर्घटना पर आधारित ‘स्टोरी’ को लगातार तरह-तरह से दोहराकर वह दर्शकों को उससे राहत नहीं देता। ख़बरी चैनलों की भरमार से एक ही घटना के इतने रूपान्तर और संस्करण ज़रा-से अन्तर से दर्शकों के सामने परोसे जाते हैं कि उनकी विश्वसनीयता को लेकर भी दर्शक असमंजस और जिज्ञासा की दुहरी मानसिकता में फँसा रहता है।

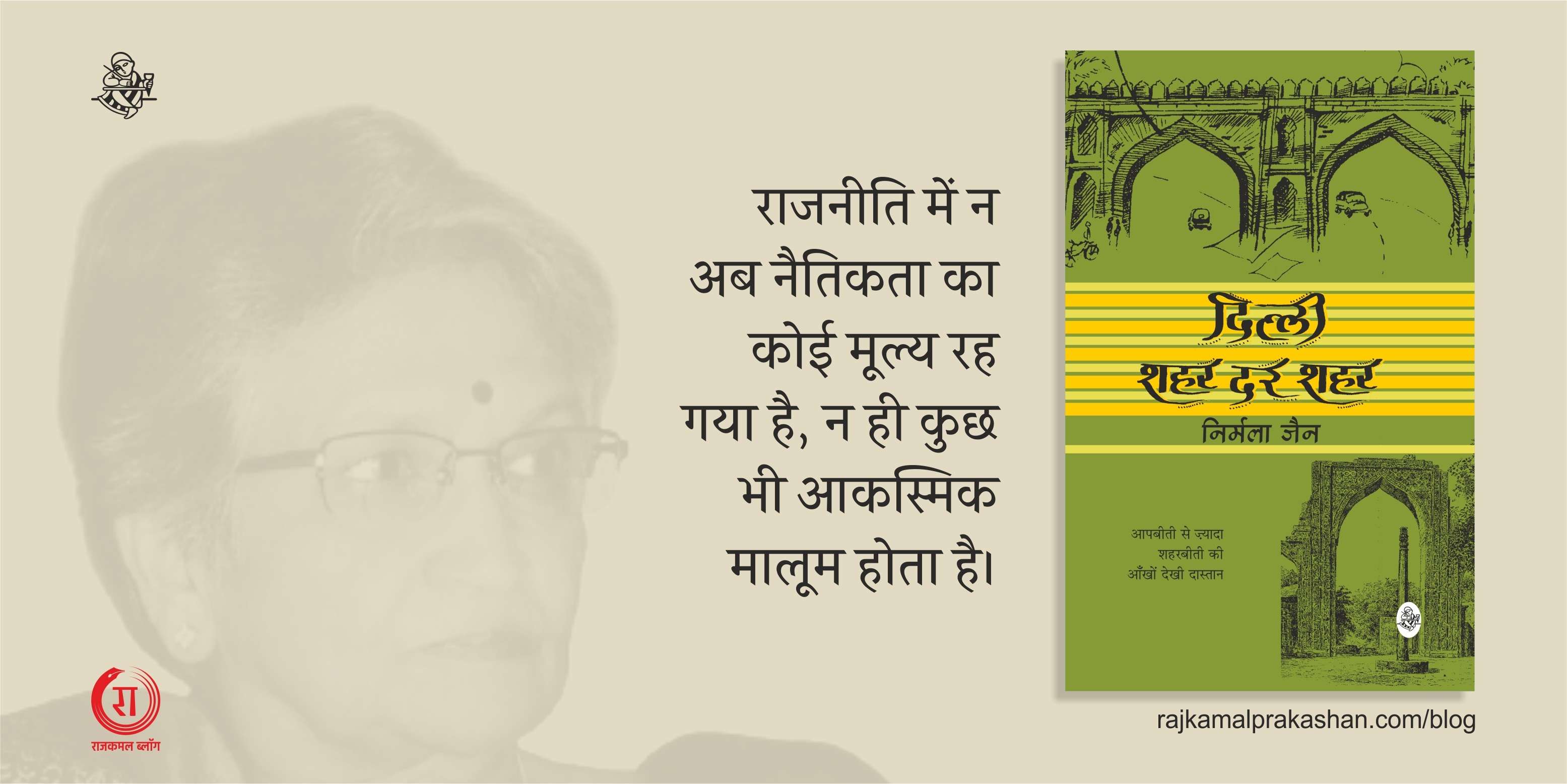

इस घटना से कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक छवि निश्चय ही प्रभावित हुई। पर अब यह नैतिक पतन राजनीति में इस तरह व्याप्त हो गया कि कोई पार्टी इससे बरी नहीं है। किसी भी समय किसी रंग के किसी नेता या कार्यकर्ता के बारे में कुछ भी अप्रत्याशित घटित हो सकता है। दरअसल राजनीति में न अब नैतिकता का कोई मूल्य रह गया है, न ही कुछ भी आकस्मिक मालूम होता है।

विभिन्न पार्टियाँ लगातार एक-दूसरे के सदस्यों पर आरोप-प्रत्यारोप का कारण और रास्ता खोजने में लगी रहने लगीं। सुशील शर्मा के मामले की तहकीक़ात अभी चल रही थी कि 23 जनवरी को एस.के. जैन नाम के एक बड़े व्यापारी के वक्तव्य के आधार पर वाजपेयी जी ने कांग्रेस के नेताओं पर फिर निशाना साधा। सुरेन्द्र कुमार जैन का कहना था कि उन्होंने चन्द्रास्वामी, आर.के. धवन और कैप्टेन सतीश शर्मा के माध्यम से नरसिंहराव को साढ़े तीन करोड़ की रकम पहुँचाई। शुद्ध वनस्पति ब्रांड घी के व्यापारी जैन सज्जन पर घी में गाय की चर्बी की मिलावट करने का आरोप पहले भी लगा था। मामला लम्बा चला। उनका तो अन्ततः कुछ बना-बिगड़ा या नहीं, यह अलग बात है। पर मित्रों में यह परिहास का विषय ज़रूर हो गया। मेरे मित्र, ख़ालसा काॅलेज के प्रिंसिपल डाॅ. रन्धावा इस घटना के बाद जब पहली बार मिले तो हँसकर बोले- आप शुद्ध वनस्पति वाली जैन तो नहीं हैं? उसके बाद जब किसी और से परिचय कराते, तो मेरा नाम बताने के बाद उसी परिहास वाली मुद्रा में जोड़ते- ये हमारी मित्र हैं निर्मला जैन...शुद्ध वनस्पति वाली नहीं।

वर्ष बीतते ही 22 फरवरी, 1996 को दिल्ली के मुख्यमन्त्री मदनलाल खुराना हवाला केस की गिरफ़्त में आ गए। उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और उनकी जगह पार्टी के ही साहिब सिंह वर्मा ने ले ली। भाजपा में पूरी तरह सक्रिय होने से पहले साहिब सिंह वर्मा प्रशासन के भगतसिंह काॅलेज की लाइब्रेरी में काम करते थे।

अनिश्चय और अस्थिरता देश की राजनीति का लक्षण हो गई थी। दिल्ली प्रशासन में तो 1982-93 तक कांग्रेस के शासन में पूरे ग्यारह वर्ष तक, श्रीराम काॅलेज में अर्थशास्त्र विभाग के पुरुषोत्तम गोयल ने स्पीकर की हैसियत से प्रशासन का दायित्व सँभाला था। पर भाजपा के सत्ता में आने के बाद पाँच वर्ष के दौरान तीन मुख्यमन्त्री बदले। 1998 में सत्ता की बागडोर फिर कांग्रेस की वर्तमान मुख्यमन्त्री श्रीमती शीला दीक्षित के हाथ आई और तब से वे लगातार अपनी कर्मठता के बलबूते पर उस पद पर कायम हैं और इस तरह दिल्ली के विकास की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही, दोनों उन्हीं पर है।

केन्द्र में 27 अप्रैल, 1996 के आम चुनावों के बाद ग्यारहवीं लोकसभा गठित तो हुई, पर उसके साथ अस्थिर सरकारों का सिलसिला जारी हो गया। अटलबिहारी वाजपेयी की सरकार के 15 दिन में ही गिरने के बाद गठबन्धन सरकारों का दौर शुरू हुआ। एक के बाद एक क्रमशः एच.डी. देवगौड़ा, इन्द्रकुमार गुजराल के नेतृत्ववाली सरकारें बनीं और गिर गईं।

इधर नरसिंह राव बुरी तरह घिराव में थे। वित्तीय हेर-फेर के मामले, चन्द्रास्वामी और लक्खूभाई पटेल की भूमिकाएँ, सेंट किट्स का मामला- नतीज़ा यह कि 4 अक्टूबर को चीफ़ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रेम कुमार ने उनके खि़लाफ़ ग़ैर ज़मानती वारंट जारी कर दिए। दिल्ली की राजनीति के वज़नी नेता हरकिशन लाल भगत भी 1984 के दंगोंवाले मामले में 27 दिन तक जेल की हवा खा चुके थे।

चारों तरफ़ वित्तीय घोटालों और तरह-तरह के घपलों की ख़बरों से देश के साथ राजधानी भी किसी-न-किसी के फँसकर धराशायी होने की ख़बर के लिए तैयार रहने लगी। कुल जमा नतीजा यह कि 30 मई, 1997 के अधिवेशन में सीताराम केसरी के प्रस्ताव पर कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए सोनिया गांधी का नाम ज़ोर पकड़ने लगा और अन्ततः फलीभूत हुआ। पर इससे पहले देश को भाजपा के पुनरुत्थान और शासन के एक छोटे पर महत्त्वपूर्ण दौर से गुज़रना बाकी था।

इस वर्ष दो महत्त्वपूर्ण साहित्यिक घटनाओं ने जनमानस पर अपनी छाप छोड़ी। 28 मार्च, 1997 को महाश्वेता देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने के लिए नेल्सन मंडेला भारत आए और अरुंधती राय को उनके उपन्यास ‘द गाॅड ऑफ स्माॅल थिंग्स’ के लिए ‘बुकर पुरस्कार’ मिला।

इसी वर्ष देश ने सितम्बर में मदर टेरेसा के निधन पर उन्हें पूरी धर्म-निरपेक्षता और सम्मान के भाव से श्रद्धांजलि अर्पित की।

1998 की फरवरी में बारहवीं लोकसभा चुनाव के बाद 19 मार्च को भाजपा ने वाजपेयी जी के प्रधानमन्त्रित्व में देश की कमान सँभाली। दो महीने पूरे होने से पहले ही पोखरन में तीन परमाणु प्रयोगों की धूम मच गई। सरकार ने गर्व से सेहरा अपने सिर बाँध लिया, गोकि ज़ाहिर था कि इसकी तैयारी तो बहुत पहले से चल रही होगी। इस धूम-धड़ाके का दिल्ली की विधानसभा के चुनावों पर असर नहीं पड़ा। वहाँ पाँच साल के भाजपा शासनकाल में तीन मुख्यमन्त्री बदल चुके थे। साहब सिंह वर्मा की जगह अब सुषमा स्वराज ने ले ली थी। उस समय सुषमा स्वराज अपने उत्कर्ष के चरम पर थीं; पर चुनाव में जीत कांग्रेस की हुई और मुख्यमन्त्री के पद पर शीला दीक्षित प्रतिष्ठित हो गईं। दिल्ली की जनता शासन में अस्थिरता से तंग आ चुकी थी। अतः केन्द्र में बदलाव के समानान्तर उसने राजधानी में भी बदलाव के पक्ष में मतदान किया। इसी घटना के बाद राजनीतिक हलकों में ‘एंटी इंकम्बेन्सी’ को मतदान की सहज प्रक्रिया मानने के भ्रम का प्रचलन हुआ।

सरकार में बदलाव के बावजूद आर्थिक नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उदारीकरण उसी उत्साह से जारी था और उसी अनुपात में शहर का विस्तार। जब शहर की बढ़ती आबादी ने भौगोलिक सीमाओं में अटने से इनकार कर दिया तो धीरे-धीरे राॅबर्ट क्लाइव के मिथकीय रबड़ के तम्बू की तरह अगल-बग़ल के दोनों राज्यों- उत्तर प्रदेश और हरियाणा- की सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्रों पर दूरदर्शी काॅलोनाइज़र्स और बिल्डर्स ने नज़र टिकाई। देखते-ही-देखते नोएडा के नाम पर उत्तर प्रदेश के और कुतुब एन्क्लेव और पालम विहार के नाम पर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रा दिल्ली की भौगोलिक सीमा के साथ आ मिले। किसानों से उनकी ज़मीनें ख़रीदकर डी.एल.एफ. और पालम विहार के नाम से आरम्भिक काॅलोनियों के प्लाॅट कटे और विज्ञापन के ज़ोर पर भारी संख्या में प्रवासी भारतीयों और बांग्ला देश और कश्मीर के विस्थापितों को बेच दिए गए।

दिल्ली में आलम यह था कि किसी ज़माने में, यानी आठवें दशक के बीच, मेरे नाम पर भी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की हाउसिंग सोसायटी की सदस्यता के बदौलत दिल्ली के प्रीतमपुरा के इलाकों में बसी ‘वैशाली’ में एक प्लाॅट आवंटित हो गया। हम भौगोलिक स्थिति का जायज़ा लेने गए तो वहाँ की वीरानी देखकर ‘तौबा मेरी तौबा’ वाली शैली में, हमने कान को हाथ लगाए और वहाँ से भाग खड़े हुए। कुछ वर्ष बीतने पर वहाँ कुछ लोगों ने हिम्मत करके घर ही नहीं बना लिए, बल्कि रहना भी शुरू कर दिया। देखकर कुछ हौसला बढ़ा और कुछ विश्वविद्यालय से ‘उधार’ मंज़ूर हो गया। हमने भी हिम्मत जुटाकर काम शुरू करा दिया। प्लाॅट मौके पर था- लबे-सड़क, मुख्य और भीतर से आनेवाली सड़क के संगमवाले चैराहे के कोने पर। पर आरम्भ में स्थिति यह थी कि अगर वहाँ काम कराते हुए साँझ ढलने लगती तो लौटने में भय-सा लगता। चेष्टा यही होती कि दीया-बाती के समय से पहले ही वापसी हो ले। मकान पूरा होने पर वहाँ की निर्जनता और माल रोड के फ़्लैट की भौगोलिक स्थिति के कारण वहाँ जाने से हम कतराते रहे। दिलचस्प बात यह थी कि उस जगह की खुली आबोहवा और विरल बसागत के कारण हमने लगभग दो वर्ष तक वह मकान विदेशी किराएदारों को दे दिया। उन्हें नई दिल्ली की तुलना में वह इलाका सस्ते किराए के कारण रास आ गया और हमें अच्छी देख-रेख करने के कारण किरायेदार माफ़िक आ गए।

पर धीरे-धीरे वह इलाका इतना सघन हो गया कि विदेशी किरायेदार तो वहाँ से भाग ही लिए। 1991 के आसपास जब हमारे वहाँ रहने की मजबूरी पैदा हुई तो छह महीने के भीतर हमारे पाँव भी उखड़ गए। घर बड़े शौक से बनाया था। लगभग तिकोने प्लाॅट पर बना वह घर वास्तुकला और सूझ-बूझ का नमूना था। पर दिन-रात मुख्य सड़क पर ट्रकों की लाइन लगी रहती। घर के ठीक सामने की यह सड़क मधुबन चैक से होती हुई उस रोहिणी तक जाती है जो आज ख्शुद एक छोटे-मोटे शहर के बराबर है। दूरदर्शन के पर्दे पर ट्रकों की घड़घड़ाहट से ऐसी लहरें पैदा होतीं कि आँखें स्थिर रखना मुश्किल। बाहर के लाॅन में या पहली मंज़िल की खुली छत पर आपसी बातचीत सुनना दूभर। आज भी याद है- एक बार विजयमोहन सिंह और मैनेजर पांडे को आमन्त्रित किया। विजयमोहन सिंह मधुरभाषी, उनका तो कहना ही क्या, मैनेजर पांडे भी अपनी आवाज़ की बुलन्दी के बावजूद संवाद कायम रखने में विशेष सफल नहीं हो सके। कुछ देर कृच्छ साधना के बाद हम लोगों ने कमरों में दाखि़ल होकर बातचीत का सिलसिला जारी रखा। पर इस घटना से मुझे अपना भविष्य नज़र आने लगा। बाद में कई सहयोगी एक-एक करके वह इलाका छोड़कर भाग निकले। जो अब भी वहीं है, वे या तो मजबूरी में, या फिर वे मुख्य मार्ग से हटकर उन भीतरी भागों में महदूद हैं, जो अपेक्षाकृत शान्त हैं। कुल मिलाकर काॅलोनी पर अब समृद्ध व्यापारियों का कब्ज़ा है जिन्होंने अध्यापक बिरादरी के छोटे मकानों को ख़रीदकर उनकी जगह विशाल अट्टालिकाएँ खड़ी कर ली हैं। पास ही एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर बन गया है, जिसमें मैक्स अस्पताल से लेकर, सारी ज़रूरतों के पूरा होने के साधन मौजूद हैं। मेट्रो ने पूरे इलाकों को शहर के तमाम हिस्सों से जोड़कर किसी हद तक पहुँचने की सुविधा पैदा कर दी है, पर भीड़ है कि कम होने का नाम नहीं लेती- वह गाड़ियों की हो या दूसरी सवारियों और पद-यात्रियों की।

हमारे लगभग परिवारी जैसे मित्रा कवि अजित कुमार जिनसे नियमित रूप से सप्ताह में कम-से-कम तीन-चार बार मुलाकात होती थी, अब पहुँच के बाहर हो गए हैं। उनका तो कहना ही क्या, अपेक्षाकृत कम दूरी पर रहनेवाले परिचितों- मित्रों से भी मिलना नहीं, फ़ोन पर बतियाना ही होता है। जिनकी श्रवण-शक्ति क्षीण हो गई है, उनसे वह भी कठिनाई से हो पाता है। शीला सन्धू से अक्सर आदान-प्रदान एस.एम.एस. से ही होता है। पिछले हफ़्ते उन्होंने लगभग झगड़ते हुए से प्रीतिकर उलाहना दिया ‘‘तेरी-मेरी कुट्टी तो नहीं हुई है न?’’ मैंने उत्तर में कहा कि आपको मेरी बात सुनाई कहाँ पड़ती है? तो बड़े उत्साह से बोलीं, ‘‘मैंने अब बड़ा पावरफुल हियरिंग एड लगवा लिया है।’’ उनसे कैसे कहती कि बात तो मुखामुखी भेंट की है जो दिल्ली के विस्तार ने इतनी मुश्किल कर दी है।

सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात यह है कि दिल्ली के सांस्कृतिक जीवन का केन्द्र आज भी मंडी हाउस के आसपास का इलाका है। दूरदर्शन, तीनों अकादमियाँ, भारतीय कला केन्द्र, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, त्रिवेणी, श्रीराम सेंटर, कमानी सभागार जैसे तमाम स्थल किसी-न-किसी सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम से गुलज़ार रहते हैं। पहुँच वही पाते हैं, जिन्हें या तो मेट्रो ने वहाँ से जोड़ दिया है, या जिन्होंने ट्रैफ़िक की मारामारी को जैसे-तैसे साध लिया है। बाकी तो इसी प्रतीक्षा में हैं कि कब मेट्रो का संजाल इन्हें उनकी हद में शामिल करेगा। कुल मिलाकर इनमें इकट्ठे होनेवाले श्रोताओं-दर्शकों का ‘प्रोफाइल’ भी अब बदल गया है।

निर्मला जैन की पुस्तकें यहाँ उपलब्ध है।