रघुवीर सहाय मई, १९५१ में क़रीब साढ़े इक्कीस वर्ष की उम्र में दिल्ली आ चुके थे। अभी-अभी उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अँग्रेज़ी में एम. ए. किया था लेकिन एक बार वह दिल्ली आये तो फिर दिल्ली के होकर रह गये। वह मानें, न मानें दिल्ली ही उनका वतन हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने अपना देश, अपना वतन लखनऊ को ही माना। 'प्रतीक’ बन्द होने पर वापिस लखनऊ जाने की सम्भावना के बारे में वात्स्यायन जी ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने इनकार किया था। वात्स्यायन जी भी इसी मत के थे कि उन्हें दिल्ली नहीं छोडऩा चाहिए। लखनऊ और घर छूटने की पीड़ा तथा दिल्ली का उखड़ापन तब कुँवर नारायण के अनुसार रघुवीर सहाय का स्थायी मूड बन गया था। शुरू-शुरू में लखनऊ के लिए अपनी छटपटाहट में वह कभी अपने वरिष्ठ अमृतलाल नागर को पत्र लिखते थे, कभी अपने हमउम्र कुँवर नारायण, कृष्ण नारायण कक्कड़ आदि को।

जिस लखनऊ को छोड़कर वह दिल्ली आये थे, तब तक यहाँ सही मायने में वह साहित्यिक वातावरण नहीं बना था, जो लखनऊ में उन्हें सहज सुलभ था। यह स्थिति इसके बावजूद थी कि 'प्रतीक’ जैसी पत्रिका अब इलाहाबाद से यहाँ चली आयी थी, जिसमें काम करने ही वह दिल्ली आये थे। दिल्ली आकर बसनेवाले अपनी पीढ़ी के हिन्दी लेखकों में वह अग्रणी थे। उनके बाद तो बहुत से आये और जिसे साहित्य का गढ़ कहते हैं, दिल्ली वह बनती चली गयी।

जब वह यहाँ आये, तब लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस साहित्य, संस्कृति और विद्वत्ता के बड़े केन्द्रों में शुमार होते थे। लखनऊ में वैचारिक मतभेदों के बावजूद लेखकों का आपस में मिलना-जुलना खूब था, साहित्य की गहमागहमी थी। लखनऊ का कॉफी हाउस दिनभर हिन्दी-उर्दू के लेखकों से खचाखच भरा रहता था। वहाँ कई बड़े लेखकों की अपनी मेज़ें होती थीं, जिनके इर्द-गिर्द हिन्दी-उर्दू के लेखक आ जुटते थे। वहाँ गप्पें होती थीं, साहित्यिक चर्चाएँ होती थीं। यशपाल, अमृतलाल नागर, इलाचन्द्र जोशी, भुवनेश्वर, मजाज़, सलाम मछलीशहरी, आले अहमद सुरूर की अलग-अलग मेज़ें हुआ करती थीं। लखनऊ आने पर डॉ. राममनोहर लोहिया या डॉ. केसकर की मेज़ के आसपास भी मजमा जमता था। लखनऊ विश्वविद्यालय के डी. पी. मुखर्जी, सी. पी. मिश्रा जैसे विद्वानों की मेज़ें भी वहाँ थीं। इन बड़े लोगों की मेज़ों के इर्द-गिर्द कोई नियम नहीं था कि कब, किसकी मेज़ ज़ोर पकड़ जाये। नाटककार भुवनेश्वर भी अक्सर कई दोस्तों से घिरे होते थे और बहस का केन्द्र होते थे। उनके तर्क साथ के लोगों को परास्त कर देते थे। उनकी बहस में इतनी कशिश होती थी कि उनके तर्कों से तंग आ चुके लोगों का भी वहाँ से उठकर जाने का मन नहीं होता था। जोशी जी के अनुसार, मजाज़ और भुवनेश्वर कॉफी हाउस से तभी उठते थे, जब कोई प्रशंसक, काफ़ी से बेहतर चीज़ पिलाने का प्रबन्ध कर देता था।

उस समय वहाँ लेखकों-बुद्धिजीवियों के अलावा लखनऊ आर्ट्स कालेज के कलाकार भी आते थे। आधुनिक कला की प्रदर्शनियाँ भी वहाँ यदाकदा होती थीं। पत्रकारों में 'नेशनल हैरल्ड’ के सम्पादक चेलापति राव थे। हिन्दी के बड़े पत्रकारों में 'स्वतन्त्र भारत’ के सम्पादक अशोक जी और 'नवजीवन’ के ज्ञानचन्द जैन थे। सुबह कॉफी हाउस के खुलने से लेकर रात को बन्द होने तक वहाँ चर्चाएँ ही चर्चाएँ होती थीं। इसी कॉफी हाउस में १९५० में एक दिन प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े लेखकों की बातचीत ने ही एक तरह से लखनऊ लेखक संघ के विचार को जन्म दिया था।

लखनऊ विश्वविद्यालय भी तब गहमागहमी का केन्द्र था। इस विश्वविद्यालय के छात्र रहे मनोहर श्याम जोशी के शब्दों में वह इण्टेलेक्चुअलों का एक बड़ा अड्डा था। तब आचार्य नरेन्द्र देव कुलपति थे और अन्तरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय ख्य़ाति के कई अध्यापक वहाँ थे। छात्रों में भी मोटे-मोटे पोथे पढ़कर लम्बे-चौड़े बहस-मुबाहिसे करने का रिवाज़ था। वह विश्वविद्यालय तब फ़ैशनपरस्ती से लेकर मौज़मस्ती करने और 'घनघोर इण्टेलेक्चुअलता’ में अव्वल था। प्रगतिशील लेखक संघ और लखनऊ लेखक संघ की गोष्ठियाँ भी निरन्तर होती थीं। ऐसे लखनऊ को रघुवीर सहाय दिल्ली आकर कुछ ज़्यादा ही 'मिस’ करने लगे हों तो यह स्वाभाविक है।

रघुवीर सहाय ने ऐसे समय लखनऊ छोड़ा, जब वह शहर ऐतिहासिक बदलावों का गवाह बन रहा था, जो १९४७ में भारत के विभाजन के साथ ही इस शहर में भी आ रहे थे। बड़े पैमाने पर शरणार्थियों के आने से लखनऊ शहर बड़े पैमाने पर बदल रहा था। रघुवीर सहाय इस परिवर्तन के प्रति सकारात्मक थे। उनकी बातों से लगता है कि केवल वही नहीं बल्कि लखनऊ के तमाम लोगों का यही रवैया था। यह आम समझ बन रही थी कि ये घरबार खोकर आये हुए लोग हैं, बेचारे हैं मगर बहादुर हैं। इनके आने के बाद लखनऊ की जि़न्दगी के रंग को बदलने से कोई रोक नहीं पा रहा था। इनके आने के साथ लखनऊ का खानपान, दुआ-सलाम का ढंग भी बदलने लगा। शहर में खाने-पीने की तमाम नयी दुकानें खुलीं, भीड़ बढ़ी, उजड्डपन आया, गोश्त-रोटी आयी, फलों का रस आया और भी बहुत कुछ आया। वहाँ कुछ चेहरे कड़ी मार खाते हुए दिखने लगे, कुछ दाँत भींचकर बोझ उठाते हुए। कुछ मस्त-बेफिक्रे दिखे, 'जिन्हें झूठ-मक्कारी-हेराफेरी’ से परहेज़ नहीं था, जो हर गिरावट को 'वक़्त का तकाजा’ मानते थे। शरणार्थियों में या तो नौकरीपेशा लोग थे या सिर्फ़ मेहनत के बल पर जीने वाले लोग, जो व्यापार के नये व्यावहारिक मूल्यों को अपना रहे थे।

पहले लखनऊ के ज़रा-सी ऊँची हैसियत के निवासी भी पूरा ताँगा किराये पर लेकर कहीं आते-जाते थे। साथ में किसी और सवारी को बैठाने का रिवाज़ नहीं था। लखनऊ की सभ्यता में एक सवारी गाड़ी में एक मुसाफ़िर का होना मामूली बात थी। केवल निचले वर्गों के लोग सामूहिक रूप से आते-जाते दीखते थे लेकिन ज़रा सी ऊँची हैसियत के लोग ताँगे में अगर कभी अकेले नहीं भी बैठे होते थे, तो दोस्तों या परिवारवालों के साथ होते थे। केवल इक्के में एक से अधिक सवारियाँ बैठाने का चलन था। शरणार्थियों के आने के बाद भी कुछ समय तक यह रीत चलती रही, फिर ताँगे ग़ायब होने लगे और जो थोड़े-बचे भी थे, वे मजबूरन एक से अधिक सवारियाँ बैठाने लगे थे। ताँगों की जगह अब साइकिल रिक्शा लेने लगे थे।

आज़ादी से पहले अमीनाबाद पार्क में शाम के वक़्त ठण्डी हवा में, दूब के मैदान में 'गृहस्थ, ख़ानदानी स्त्रियाँ और कभी-कभी प्रेमी युगल बैठा करते थे। प्रेमियों के लिए वहाँ मिलने के लिए पास का हनुमान मन्दिर एक बहाना हुआ करता था।’ यह पार्क अमीर-ग़रीब सब वर्गों को प्यारा और सुगम था। आज़ादी के पहले अन्तरिम सरकार बनाने के लिए चुनाव के दौर में मुस्लिम लीग का दफ़्तर यहीं अमीनाबाद पार्क के सामने होता था। उसके नेताओं ने शाम के समय पार्क में जमा भीड़ को अपना श्रोता बनाना शुरू किया।

शरणार्थियों के आने के बाद पहली बार इस अमीनाबाद पार्क में भी बदलाव आये। पार्क के हरे-भरे आरामगाह में खोमचे लगने लगे। रोटी के लिए दिनभर मेहनत करते हुए, भाईचारे की कहानियों को जन्म देते हुए शरणार्थी वहाँ कुछ न कुछ बेचते देखे जाने लगे। उनके खोमचों के ग्राहक लखनऊ के आरामपसन्द लोग थे, जिनके संस्कार उन्हें सड़क पर चाट खाने की अनुमति तो देते थे मगर पूरा खाना खाने की नहीं।

१९४७ से पहले का झण्डेवाला पार्क राजनीति का एक तरह से 'स्वाभाविक कुतुबनुमा’ हुआ करता था। राजनीतिक सभाएँ वहीं हुआ करती थीं—मुसलिम लीग के एक अपवाद को छोड़कर। रघुवीर जी की स्मृति जहाँ तक उनका साथ देती है, शायद ही कभी लीग ने अपनी सभा वहाँ की हो और अगर की भी होगी तो काँग्रेस जितनी बड़ी नहीं रही होगी। जैसे इस इलाक़े में अनेक पार्टियों के दफ़्तर हुआ करते थे, वैसे ही पार्क में उनके झण्डे भी अनेक होते थे। काँग्रेस का तिरंगा सबसे बड़ा था मगर ऐसा सरकार के हुक्म से नहीं हुआ था, उसके अपने शहर के लोगों पर असर के कारण। वैसे वहाँ जिस पार्टी की सभा बड़ी होती थी, उसी का पार्क में झण्डा भी ऊँचा लगने लगता था। १९४७ तक यही स्थिति बनी रही।

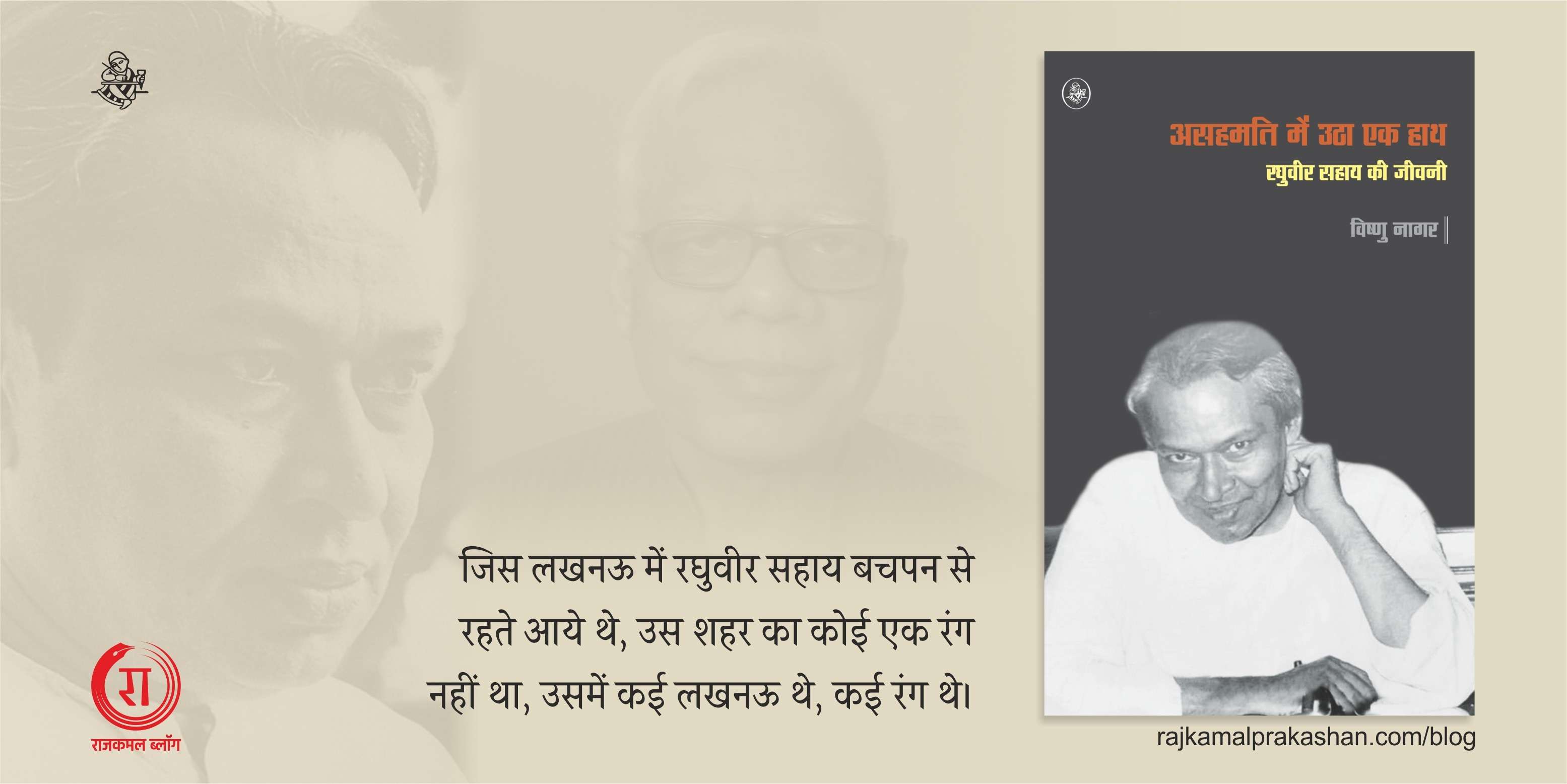

जिस लखनऊ में रघुवीर सहाय बचपन से रहते आये थे, उस शहर का कोई एक रंग नहीं था, उसमें कई लखनऊ थे, कई रंग थे। 'ये लखनऊ उसी शहर के अन्दर थे—मोहल्लों के रूप में भी और मानसिकताओं के रूप में भी।’ एक लखनऊ बंगालियों का था, तो एक कुमाउँनियों का। एक रस्तोगियों का था तो एक खत्रियों और पंजाबियों का। एक लखनऊ मुसलमानों का अपना था। ये सारे लखनऊ, उनके अपने लखनऊ के अन्दर समाये थे। १९४७ के बाद जो परिवर्तन आये, उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का भी कुछ योगदान था, बनारसी पान की कई दुकानें लग गयी थीं। फलों और रोटियों की चलती-फिरती दुकानें भी आ चुकी थीं। हाल ही में बने पाकिस्तान से आये लोग भी जब यहाँ आकर बस गये, तो वे भी इस लखनऊ के जीवन का यानी उनके अपने जीवन का हिस्सा बन गये।

रघुवीर जी के मुताबिक इन शरणार्थियों में शोषक और शोषित दोनों किस्म के थे। इनमें से विश्वविद्यालय में पढऩेवाले छात्र तो बहुत कम आये, ज़्यादातर तो अमीनाबाद में खोमचे लगाने लगे। 'इन शरणार्थियों के साथ वहाँ की वर्ग संस्कृति भी लखनऊ आ गयी थी और भारत के वर्ग संस्कृति के बीच ठीक से बैठ गयी थी।’ छोटी-मोटी डिग्री वाले लोग सरकारी या अद्र्ध सरकारी पद पा गये थे। जो वहाँ भी सुरक्षित पदों पर थे, उन्हें यहाँ भी उतनी ही सुरक्षा मिली। उन्हें यहाँ स्थापित होने में देर नहीं लगी। इनमें से ऐसे किसी शरणार्थी को रघुवीर सहाय ने नहीं देखा, जो रो रहा हो कि हाय, उसका देश पीछे छूट गया, चूँकि ये सब 'नौकरियों और पेशों से विस्थापित थे, ज़मीन से नहीं। वहाँ उनके पास रोज़ी-रोटी का एकमात्र साधन’ ज़मीन नहीं थी कि उसके छिन जाने का दुख उन्हें हो। सम्पन्न विस्थापित लखनऊ के सबसे उम्दा चायघरों में साफ-सुथरे कपड़ों में उठने-बैठने लगे थे। उनमें से कुछेक विश्वविद्यालय के अँग्रेज़ी जैसे विषय में भर्ती हो गये थे। इनकी पहुँच दिल्ली तक थी।’ ये शाब्दिक अर्थ में विस्थापित नहीं थे क्योंकि उनके लिए भारत में एक आर्थिक-सांस्कृतिक वर्ग संरक्षक के रूप में पहले से मौजूद था। उधर 'विभाजन के बाद आने वाले पढ़े-लिखे विस्थापित पंजाबियों के लिए लखनऊ बोलचाल की उर्दू और उर्दू के शहरी इतिहास के कारण अनुकूल पड़ता था क्योंकि उर्दू से लगाव उन्हें 'राष्ट्रीय दर्जा’ दिलाता था, जबकि हिन्दी से लगाव कहीं न कहीं उन्हें नये देश में होने की याद दिलाता था। लखनऊ की हिन्दी भी दरअसल वही थी, जिसे उर्दू कहा जाता है।’ पंजाबी बुद्धिजीवियों को अपने उर्दू समाज के कारण दुराव का अनुभव नहीं हुआ। इसके अलावा उनकी मातृभाषा पंजाबी के लिए लखनऊ की संस्कृति में गुंजाइश थी। नौकरी पा गये पढ़े-लिखे पंजाबी उर्दू साहित्य की दुनिया में सहज ही अपनापा पा गये थे। १९४८-४९ में संयोग से प्रगतिशील लेखक संघ की उर्दू इकाई भी विशेष रूप से सक्रिय थी। विभाजन के कई दर्दों में से उर्दू के छूटने के उनके दर्द को लखनऊ ने बढऩे नहीं दिया था। प्रगतिशील लेखक संघ का विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग से भी घना सम्बन्ध था। विभाजित भारत के शरणार्थियों को उत्तर प्रदेश के हिन्दी-उर्दू के मिले-जुले वातावरण में अनुकूलता और प्रीति मिली और बदले में उन्होंने उत्तर प्रदेश के जीवन को नयी ऊर्जा दी। रघुवीर जी कहते हैं—

भारत विभाजन से पहले के लखनऊ के बारे में वह कहते हैं कि उसमें बुर्का और डोली में बैठी मुस्लिम औरतें गली से आती-जाती दिखती थीं। घरों में टाट के पर्दे लटके रहते थे। टाट के पर्दे के पीछे से कभी साफ-सुथरी कमीज़ पहने घर का मालिक बाहर निकलता दीखता था। कभी घर के युवक किसी बत्तख को पकडऩे के लिए बाहर आते थे। इस लखनऊ में पान की कुछ मशहूर दुकानें थीं, जहाँ चार दोस्त मिला करते थे। कुछ हलवाइयों के बँधे ग्राहक थे और परदेशियों का भी ताँता लगा रहता था। उनके यहाँ की मिठाइयाँ मशहूर थीं। कचौरियाँ पेट भरने और जलेबियाँ नाश्ते के लिए जि़न्दगी की एक ज़रूरत बन गयी थी। १९५० तक भी यह संस्कृति बची थी कि पुराने मोहल्लों में होली के चार दिन बाद भी होली की आग सुलगती दिखती थी। नब्बे के दशक में भी उन्होंने एक जगह कुन्दे इतने बड़े-बड़े देखे थे कि अभी सात दिन और उसमें आग सुलगती रह सकती थी। होली के पकवान तब भी हर घर में बनते थे, अब भी बनते थे। विभाजन से पहले होली के दिन १८-२० बरस के लड़के—जिनमें लड़कियाँ नहीं होती थीं—अबीर-गुलाल झोली में लेकर सड़क पर निकलते थे—गाते हुए।

भारत को जिस दिन आज़ादी मिली, उस दिन रघुवीर सहाय भी झण्डा लहराने और पोस्टर लगाने वाले युवकों में शामिल थे। साइकिल लेकर वह भी सारा लखनऊ शहर घूमने, हल्ला मचाने में लगे हुए थे। जब आज़ादी का दिन आया, तब वह बहुत छोटे भी नहीं थे। उनकी उम्र तब १८ साल थी और उत्साह लबालब था।

लेकिन बाद का लखनऊ उनकी नज़र में बहुत बदलने लगा था। वैसे वह बार-बार वहाँ जाते ज़रूर थे मगर १९७२ में ही 'दिनमान’ के सम्पादकीय में उस बदलाव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा था कि उनकी जानी-पहचानी सड़कों पर पहले जहाँ छोटी-मोटी हैसियत के नौकरीपेशा लोग रहते थे, वे रहते अभी भी वहीं हैं मगर उनके वे घर खण्डहर से हो गये हैं। हर ऐसे दो-चार खण्डहरों के बाद एक दुकान है, जिसमें डब्बाबन्द खाद्य पदार्थ और प्रसाधन सामग्रियाँ भरी पड़ी हैं। वे दुकानें इतनी चमकीली हैं कि किसी पत्रिका का आवरण पृष्ठ मालूम देती हैं। जहाँ ये चमकीली दुकानें नहीं हैं, वहाँ दरजी हैं और उनके यहाँ सलूकों की कतार की कतार किन्हीं अज्ञात शरीरों के आकार को विज्ञापित करती हुई टँगी हैं। १९८९ के शुरुआती महीनों में भी लखनऊ जाने पर वही निराशा उनके स्वर में थी। उन्होंने पाया कि वे गलियाँ ही नहीं, वे जगहें सब ख़त्म होती जा रही हैं, जहाँ समाज को समूहों में देखा, सुना-सूँघा-चखा जा सकता था। पान की जिन मशहूर दुकानों पर पहले कभी चार दोस्त शाम को मिला करते थे, वे अब नहीं हैं। कुछ हलवाइयों की दुकानों पर ग्राहकों और परदेसियों का ताँता बँधा करता था, वे भी अब नहीं हैं, जहाँ की कचौरी और जलेबी भी मशहूर थी। अब दुकानों में सजावट ज़्यादा रहने लगी है, जैसे वे पुकार-पुकार कर कह रही हों कि हम बेच रहे हैं, तुम आकर ख़रीदो। फिर भी उन्होंने स्टेशन पर उतरते हुए देख लिया था कि इस शहर में अभी बहुत कुछ जि़न्दा भी है, बावजूद 'धक्का मार संस्कृति’ द्वारा यह प्रचार करने के लिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग काम से जी चुराते हैं। काम करते हैं और उसका उचित मेहनताना माँगते हैं।

रघुवीर सहाय की पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं।