क्या-क्या नहीं चाहिए

कल तुम्हारी प्रतीक्षा थी।

सोच बैठा, कौन जाने लहर मन में उठे और यों ही चली आओ।

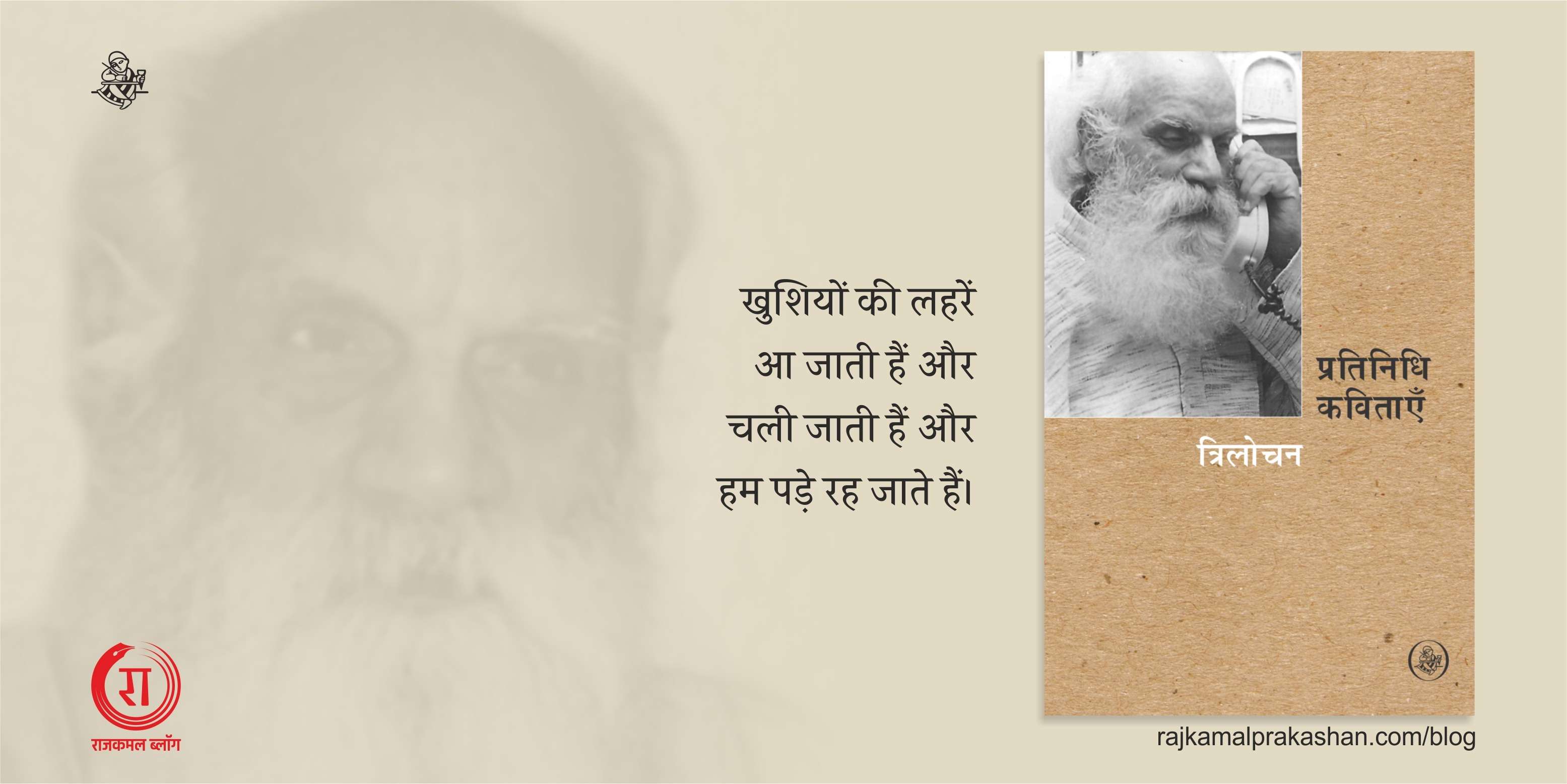

बात कुछ ऐसी है कि कल अन्तहीन शून्य मन में भर गया था। नाड़ी सुस्त हो गई थी। बाहर भी भीतर का शून्य घिरा देखता था। ऐसे में हारा मन तुम्हारी शरण जा पहुँचा। पल-भर भी मैंने यह नहीं सोचा, मेरी-जैसी दशा तुम्हारी भी हो सकती है। खुशियों की लहरें आ जाती हैं और चली जाती हैं और हम पड़े रह जाते हैं।

आज ज़रा चिन्ता के समुद्र से सिर बाहर निकाला है और तुम्हें देखकर आवाज जो हृदय से उठी उसे अक्षरों में रख रहा हूँ। तुम्हें भी ज्ञात हो जाए कि मैं सदा-सर्वदा प्रसन्न नहीं रहता और यह जान सको, तुमने एक जीवित हृदय का स्पर्श किया है, ऐसे हृदय का जो देश-काल के प्रभाव लेता है, बिल्कुल जड़ नहीं है। मेरे इस हृदय को अच्छी तरह जान लो और फिर जैसा तुम्हें जान पड़े वैसा करो। प्यार, घृणा, उदासीनता, सहानुभूति, मुझे क्या-क्या नहीं चाहिए।

['अरघान’ से]

चम्पा काले-काले अच्छर नहीं चीन्हती

चम्पा काले काले अच्छर नहीं चीन्हती

मैं जब पढऩे लगता हूँ वह आ जाती है

खड़ी-खड़ी चुपचाप सुना करती है

उसे बड़ा अचरज होता है :

इन काले चिह्नों से कैसे ये सब स्वर

निकला करते हैं

चम्पा सुन्दर की लड़की है

सुन्दर ग्वाला है : गायें-भैंसें रखता है

चम्पा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है

चम्पा अच्छी है

चंचल है

नटखट भी है

कभी-कभी ऊधम करती है

कभी-कभी वह क़लम चुरा देती है

जैसे-तैसे उसे ढूँढ़कर जब लाता हूँ

पाता हूँ—अब काग़ज़ ग़ायब

परेशान फिर हो जाता हूँ

चम्पा कहती है :

तुम कागद ही गोदा करते हो दिन भर

क्या यह काम बहुत अच्छा है

यह सुनकर मैं हँस देता हूँ

फिर चम्पा चुप हो जाती है

उस दिन चम्पा आई, मैंने कहा कि

चम्पा, तुम भी पढ़ लो

हारे-गाढ़े काम सरेगा

गांधी बाबा की इच्छा है—

सब जन पढऩा-लिखना सीखें

चम्पा ने यह कहा कि

मैं तो नहीं पढ़ूँगी

तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं

वे पढऩे-लिखने की कैसे बात कहेंगे

मैं तो नहीं पढ़ूँगी

मैंने कहा कि चम्पा, पढ़ लेना अच्छा है

ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी,

कुछ दिन बालम सँग-साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता

बड़ी दूर है वह कलकत्ता

कैसे उसे सँदेसा दोगी

कैसे उसके पत्र पढ़ोगी

चम्पा पढ़ लेना अच्छा है!

चम्पा बोली : तुम कितने झूठे हो, देखा,

हाय राम; तुम पढ़-लिखकर इतने झूठे हो

मैं तो ब्याह कभी न करूँगी

और कहीं जो ब्याह हो गया

तो मैं अपने बालम को सँग-साथ रखूँगी

कलकत्ता मैं कभी न जाने दूँगी

कलकत्ते पर बजर गिरे।

['धरती’ से]

भोरई केवट के घर

भोरई केवट के घर

मैं गया हुआ था बहुत दिन पर

बाहर से बहुत दिनों बाद गाँव आया था

पहले का बसा गाँव उजड़ा-सा पाया था

उससे बहुत-बहुत बातें हुईं

शायद कोई बात छूट नहीं सकी

इतनी बातें हुईं

भीतर की प्राणवायु सब बाहर निकालकर

एक बात उसने कही

जीवन की पीड़ा भरी

बाबू, इस महँगी के मारे किसी तरह अब तो

और नहीं जिया जाता

और कब तक चलेगी लड़ाई यह?

ऐसा जान पड़ा जैसे भोरई निरुपाय और असहाय

आकंठ दुख के अभाव के समुद्र में पड़ा हुआ

उसकी विकट लहरों के थपेड़े सह रहा था

इस अकारण पीड़ा का भोरई उपचार कौन-सा करता

वह तो इसे पूर्वजन्म का प्रसाद कहता था

राष्ट्रों के स्वार्थ और कूटनीति,

पूँजीपतियों की चालें

वह समझे तो कैसे!

अनपढ़ देहाती, रेल-तार से बहुत दूर

हियाई का बाशिन्दा

वह भोरई।

['धरती’ से]

आजकल लड़ाई का जमाना है

आजकल लड़ाई का ज़माना है

घर, द्वार, राह और खेत में

अपढ़-सुपढ़ सभी लोग

लड़ाई की चर्चा करते रहते हैं

जिन्हें देश-काल का पता नहीं

वे भी इस लड़ाई पर अपना मत रखते हैं

रूस, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड का

जर्मनी, जापान और इटली का

नाम लिया करते हैं

साथियों की आँखों में आँखें डाल-डालकर

पूछते हैं, क्या होगा

कभी यदि हवाई जहाज़ ऊपर से उड़ता हुआ जाता है

जब तक वह क्षितिज पार करके नहीं जाता है

तब तक सब लोग काम-धाम से अलग होकर

उसे देखा करते हैं

अंडे, बच्चे, बूढ़े या जवान सभी

अपना-अपना अटकल लड़ाते हैं :

कौन जीत सकता है

कभी परेशान होकर कहते हैं :

आखिर यह लड़ाई क्यों होती है

इससे क्या मिलता है

हाथ पर हाथ धरे हिन्दुस्तान की जनता बैठी है

कभी-कभी सोचती है : देखो, राम या अल्लाह

किसके पल्ले बाँधते हैं हम सबको

हिन्दुस्तान ऐसा है

बस जैसा-तैसा है।

आदमी की गन्ध

आदमी को जब तब आदमी की जरूरत होती है। जरूरत होती है, यानी, कोई काम अटकता है। तब वह एक या अनेक आदमियों को बटोरता है। बिना आदमियों के हाथ लगाए किसी का कोई काम नहीं चलता।

गाँव में ही मैंने अपना बचपन बिताया है। जानता हूँ लोग अपना काम सलटाने के लिए इनको उनको भैया, काका या दादा आदि आदर के स्वर में बुलाते हैं और काम लेते हैं। कुछ मजूर होते हैं कुछ थोड़ी देर के लिए सहायक होते हैं। जो सहायक होते हैं उनके यहाँ ऐसे ही मौकों पर खुद भी सहायक होना पड़ता है; इसमें यदि चूक हुई तो मन भीतर ही भीतर पितराता है। जिसकी ओर चूक हुई उसकी ओर लोग बहुधा आदत समझ लेते हैं।

गाँवों का काम इसी तरह चला करता था और अब भी चलता है। पहले के गाँव अब बहुत बदल गए हैं। कामों का ढंग भी बदला है। खेती-सिंचाई पाती और घरबार का रूप-रंग और ढंग बदला है। गाँवों में अब जिनका पेट नहीं भरता वे शहर धरते हैं। शहरों में बड़े-बड़े कारखाने होते हैं। गाँवों के लोग इन्हीं में से किसी एक में जैसे-तैसे काम पा जाते हैं। कोई साइकिल रिक्शा किराए पर लेकर चलाते हैं।

शहरों में आदमी को आदमी नहीं चीन्हता। पुरानी पहचान भी बासी होकर बस्साती है। आदमी को आदमी की गन्ध बुरी लगती है। इतना ही विकास, मनुष्यता का, अब हुआ है।

['मेरा घर’ से]

त्रिलोचन की पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं।