आँख खुलते ही उसका इन्तजार करने लगती। छत की पैड़ियों पर उसके क़दम, या साथवाले घर के गलियारे से उसकी आवाज़ का। किशन के हाथ भेजी मोगरे की माला में चिट्ठी का । और कुछ नहीं तो खिड़की से उसे किसी और के साथ बाहर जाते देखने का इन्तज़ार । कई बार उसे देखने-सुनने की बजाय किसी और से पता लगता कि उसे कहीं। देखा गया है।

"हम ने चपला को मच्छी भवन में किसी शख़्स के साथ देखा था, "चाँद बोली, "मियाँ मारूफ़ थे शायद। हो सकता है चपला के ज़रिए अज़ीज़न तक पहुँचने की कोशिश में हों।"

शीरीन हँसने लगी। "या हो सकता है इरादे बदल गए हों। अज्जो नहीं मिलती तो चपलो सही। मर्द लोग होते ही ऐसे हैं।"

कहने को मन किया कि सौ अज़ीज़न एक चपला की बराबरी नहीं कर सकतीं। लेकिन वह उस बेहूदे के साथ वक़्त क्यों ख़राब करती है? न अकल न शकल न ही धन-दौलत ।

लड़कियाँ मज़ाक़-चुटकुलों का ख़ूब मजा ले रही थीं— मच्छी भवन के कोनों में मच्छियों यानी बोसों की लेन-देन। मछलियाँ और मच्छियाँ-चिकनी, रपटीली, गीली। उन रस-भरे होंठों पर मँडराते मन को जबरन हटाया मैंने।

कितनी ही बार, पौ फटने से पहले, जब सब लोग सो चुके थे, मैं अपने गलियारे से उनके में चढ़ने की जुरअत करती। चुप्पी में बस एक-दूसरी को जगाती गिलहरियों की कड़कड़ाहट और पंछियों के पहले-पहल के आलाप। वह अन्दर हिल-डुल रही है क्या? या कहीं बाहर गई है? कोई उसके साथ है? केतकी मौसी? कभी-कभार दो लफ़्ज़ लिख छोड़ती। अकसर यों ही चली आती।

कभी वह तुरन्त पहुँच जाती, कभी किसी और कमरे से उसकी आवाज़ सुनकर मैं सोचती इन्तज़ार करूँ या ढूँढ़ने जाऊँ? एक बार उसने आने का वादा किया था तो मैंने दीवान पर लेट कर आँखें बन्द कर लीं, ताकि वह झुककर मुझे देखे।

जंग का मनसूबा रचाते सिपहसालार सरीखे मैं पता लगाती कि उसे शाम को कहाँ जाना हैं, फिर इत्तेफ़ाक़न वहीं होने का इन्तजाम करती। मगर मेरे मनसूबों में दिलेरी कम थी शायद।

“कभी हमें शराब पिलाने का ख़याल नहीं आया?" बहुत बाद में उसने हँस कर पूछा।

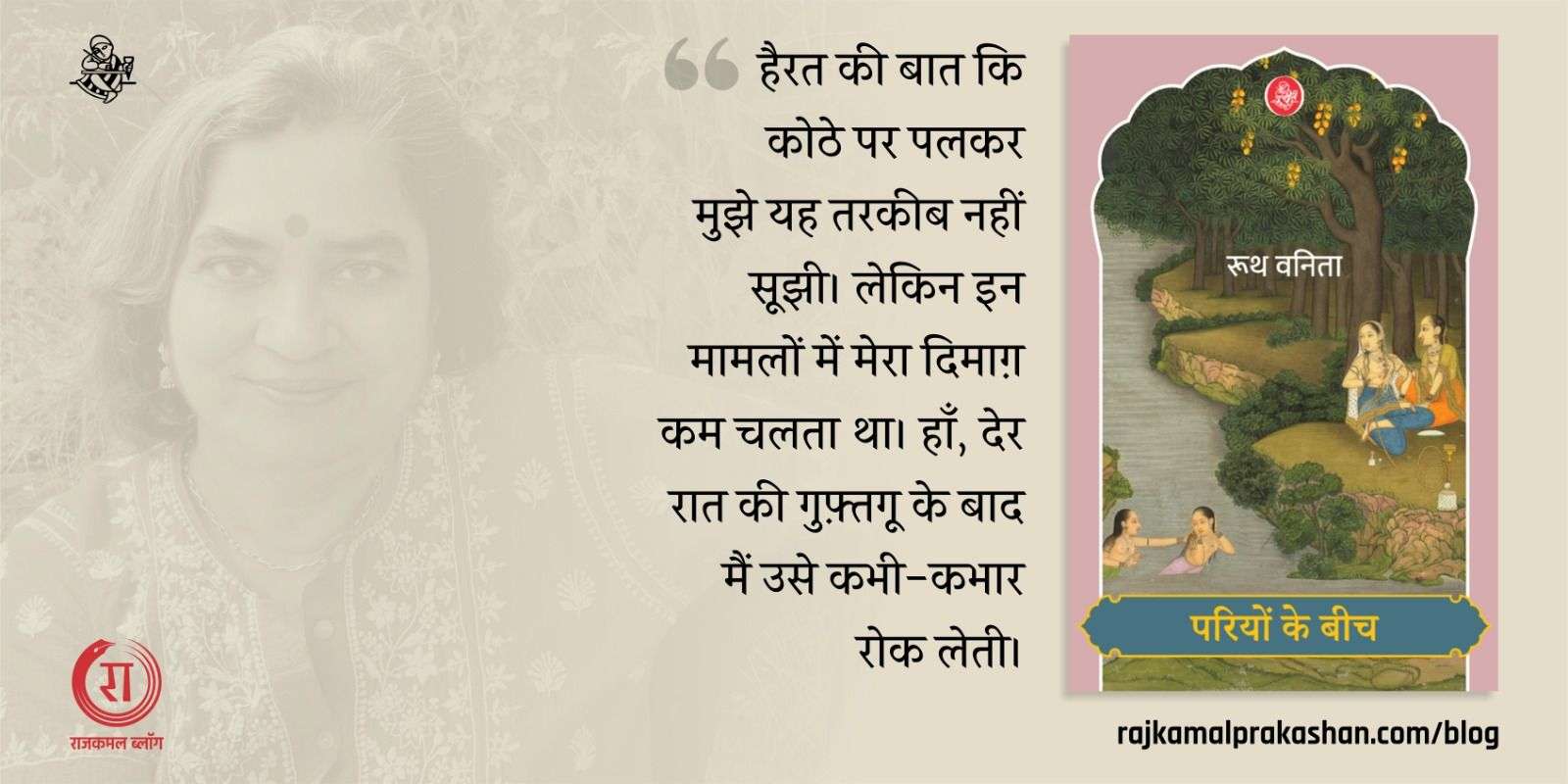

नहीं, कभी नहीं। हैरत की बात कि कोठे पर पलकर मुझे यह तरकीब नहीं सूझी। लेकिन इन मामलों में मेरा दिमाग़ कम चलता था। हाँ, देर रात की गुफ़्तगू के बाद मैं उसे कभी-कभार रोक लेती। "अब वापिस जाओगी तो गली के सारे कुत्ते आसमान सिर पर उठा लेंगे।"

"ठीक है पर कहीं अम्मा को पता न लगे कि हम अपने कमरे में नहीं हैं।"

"तड़के चली जाना।"

"अगर जग पाई तो।"

फूँक मारकर उसने बत्ती बुझा दी, तंग दीवान पर मेरे पास लेट गई, दोनों के ऊपर लिहाफ़ लिपटा दिया। मेरी एक बाँह हम दोनों के बीच अटकी थी, दूसरे हाथ ने उसके माथे, गाल, ठोड़ी को सहलाया, फिर अचानक उसके ऊपर फिसल गई, जैसे किसी चौंधती धार को मैं सँभाल न पाई।

वह चौंक उठी; मैं गलियारे में भाग कर गई और छत की आधी पैड़ियाँ चढ़ गई। दो पल बाद वह भी निकलकर आई, कुछ डाँटने, कुछ दिलासा देने।

“दुनिया भर में लोग लुगाई यही कुछ कर रहे हैं", उसने जैसे गहरी सोच में मग्न होकर कहा।

"क्या?"

"यही—आगे बढ़ना, पीछे हटना, ग़लतियाँ करना। दो-चार दिन न ही मिलें तो अच्छा है। वैसे भी एक पक्का गाना सीख रही हूँ, ध्यान लगाना। पड़ेगा।"

मगर दो दिन बाद उसने अपनी माँ से कहा कि हम दोनों एक लम्बीनज़्म लिख रही हैं, तो उसे रात मेरे पास गुजारना है। मज़ेदार खेल था, बारी-बारी से शेर लिखना।

"मीर ईशा कल आएँ तो उनको दिखाएँगे।" अब मैं उसके बालों से खेलने लगी थी। ज्यादातर लड़कियों की आदत थी हर वक़्त अपनी सहेलियों को छूते लिपटते रहना पर चपला मेरे अलावा सब से कुछ खिंचकर रहती थी। इस रिआयत का फ़ायदा उठा रही थी मैं।

"नहीं, पहले इस को और तराशना चाहिए। रंगीन साहब ने ऐसा ही ख़त लिखा है, एक नाचनेवाली की तरफ़ से अपनी गुइयाँ को, दोनों की होड़ चल रही होती है। हमें ख़ास पसन्द नहीं आया, रूखा-सा है। वैसे तुम कर क्या रही हो?"

"नागिन बना रही हूँ।" गुथ के ऊपर मैंने लपेटदार गाँठ बाँधी। मोहिनी नागिन जो उम्र भर की जोड़ी बनाती है।

पीछे झुककर मेरे बदन से टेक लगाकर बैठी। साँस को जबरदस्ती धीमा किया मैंने, बदन को काँपने से रोका। “काश मेरी भी बहन होती। पर तुम्हारी बहन तुम से बिलकुल जुदा है।"

"हाँ, वह है रूप वाली, हम हैं दिमाग़ वाली।"

"हमारे हिसाब से तुम्हारा रूप कुछ कम नहीं। चलो, ज़मीन पर सोते हैं, गर्मी कम होगी।" ज़मीन पर दरियाँ बिछा कर हम बाँह भर की दूरी पर लेट गई।

करवट बदलते मैं उसकी क़रीबी से ध्यान हटाकर नींद की तलाश में थी कि अचानक उसने मीर इंशा के एक शेर का मिस्र-ए-सानी कहा :

जी लूटता है पर मैं मजबूर बेबसी से

मैंने मुँह खोला ही था कि बोली, “अब कुछ मत कहो। सो जाओ।"

अगले दिन बिना कुछ कहे चली गई। मैं सारा दिन डोलती-फिरती रही, कभी उल्लसित तो कभी खिन्न।

'परियों के बीच' पुस्तक यहाँ से प्राप्त करें।