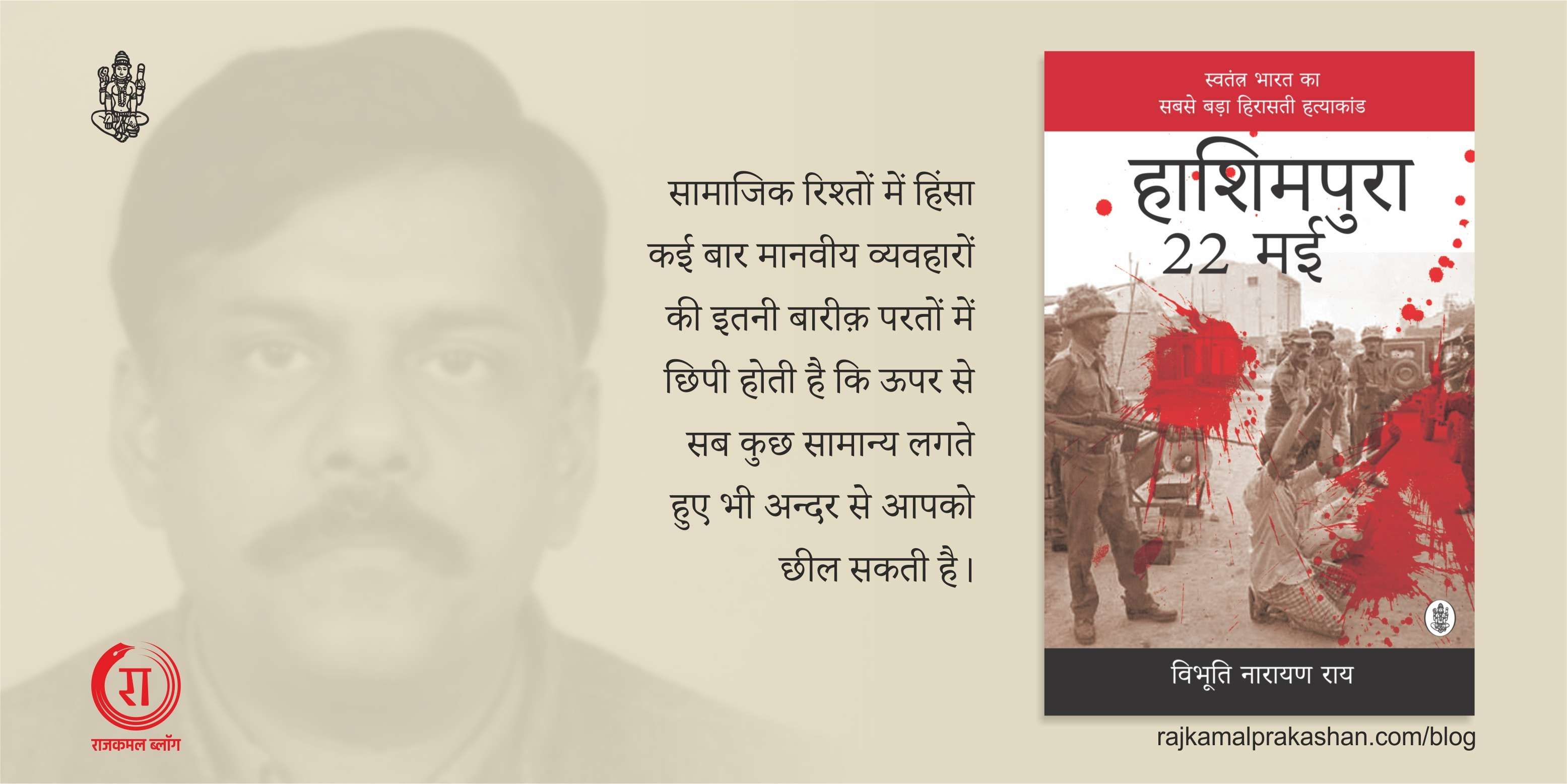

ब्लॉग के इस अंक में पढ़ें, विभूति नारायण राय के संस्मरणात्मक आख्यान 'हाशिमपुरा 22 मई' का अंश कभी हम भी तुम भी थे आशना।

मुझे शुरू से यह प्रश्न मथता रहा है कि क्योंकर हुआ होगा हाशिमपुरा? यदि आप मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं हैं, तो कैसे किसी जीवित व्यक्ति के सीने पर बन्दूक रखकर उसका घोड़ा दबा सकते हैं? मनुष्य की हत्या करने के लिए सबसे ज़रूरी शर्त है कि आपके पास इसके लिए कोई बहुत मजबूत कारण हो। मरने वाले ने आपके साथ कुछ ऐसा किया हो कि आप ग़ुस्से से बलबला रहे हों अथवा उसकी हत्या करने से आपको कोई बड़ा आर्थिक या आत्मिक तोष मिलने वाला हो, तभी आप उसे मारेंगे। हाशिमपुरा में तो प्रथम-दृष्ट्या ऐसा कुछ भी नहीं था। जिन्हें मारा गया था और जिन्होंने मारा था वे एक-दूसरे से पहली बार मिल रहे थे, उनकी आपस में कोई दोस्ती-दुश्मनी नहीं थी और न ही हत्यारों को अपने कृत्य के बाद कोई इनाम मिलने की ही सम्भावना थी। 22/23 मई की उस अँधेरी रात से, जब मैं मकनपुर में हिंडन नहर के किनारे मृतकों में जीवन के चिह्न तलाश रहा था और लाशों के बीच पहला जीवित बाबूदीन मिला था, मुझे यही सवाल परेशान करता रहा है। कैसे मार पाए होंगे सब इंस्पेक्टर सुरेन्द्र पाल सिंह और उसकी टुकड़ी के अन्य कर्मी उन 42 मुसलमान नौजवानों को, जिनसे किसी व्यक्तिगत दुश्मनी तो दूर जिन्हें इसके पहले उन्होंने कभी देखा तक नहीं था?

22 मई 1987 की उस उमस भरी दोपहरी में हाशिमपुरा के छह-सात सौ लोगों को सेना, सी.आर.पी.एफ., पी.ए.सी. और पुलिस के लोग घरों से निकाल कर गुलमर्ग टॉकीज़ के सामने वाली सड़क पर ले आए और फुटपाथ की पटरियों पर छोटे-छोटे समूहों में बैठे लोगों के बीच से कुछ को ही ट्रक न. यू.आर.यू.1493 पर बैठने के क़ाबिल समझा गया था। इसी पर लादकर उन्हें मक़तल ले जाया गया था। क़त्ल के लिए चुने जाने का एकमात्र आधार उनकी उम्र और तंदुरुस्ती थी। वे सभी नौजवान और हट्टे-कट्टे थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि कोई एक इस ट्रक की तरफ़ हुर्रियाया गया और तभी हत्यारों में से किसी को लगा कि बन्दा बूढ़ा या बीमार है तो उसे दूसरी तरफ़ खदेड़ दिया गया। लगभग वैसे ही जैसे कसाई किसी बैल को ख़रीदने के पहले उसकी काँख में उँगली कोंच-कोंच कर मुतमइन होना चाहता है कि जानवर उसके मतलब का है या नहीं। हत्यारों ने उस दोपहर हाशिमपुरा में अपने शिकार भी सोच-समझ कर छांटे। हत्या के लिए चुने गए स्वस्थ नौजवान स्वाभाविक रूप से अपने समुदाय की शक्ति थे, उन्हें मार कर ‘क्रूर’ मुसलमानों को सामूहिक सबक़ सिखाया जा सकता था।

मरने वालों को चिह्नित करने का काम जिन्होंने किया, वे मारने वालों से भिन्न थे। सालों की उबाऊ और गैर पेशेवर तफ़्तीश के बाद सी.आई.डी. उन लोगों तक नहीं पहुँच सकी, जिन्होंने 21 मई, 1987 की सुबह हुई प्रभात की हत्या और उसके पहले पी.ए.सी. जवान से राइफ़ल लूटने जैसे जुर्म के लिए हाशिमपुरा के मुसलमानों को दंडित करने का फ़ैसला किया था और उसने अदालत के सामने सिर्फ़ 19 लोगों को पेश किया जिनकी, आरोप पत्र के अनुसार, ‘दूषित मानसिकता’ ही इस जघन्य हत्याकांड के लिए ज़िम्मेदार थी। कई जगह 21 और 22 मई को मेरठ में हुई उन रहस्यपूर्ण बैठकों का ज़िक्र आया है, जिनमें मेरठ के तमाम आला सिविल तथा पुलिस अधिकारी शरीक थे और जिनमें बढ़-चढ़ कर फ़ौजी अधिकारियों ने भी भाग लिया था। इस बैठक में ही उन लोगों का चयन किया गया था, जिन्हें हत्यारों की भूमिका निभानी थी और वे भी चुने गए थे, जिन्हें शिकार चिह्नित करने थे।

औसत हिन्दू यह मान कर चलता है कि दंगों की शुरुआत मुसलमान करते हैं और उनमें मरने वालों में ज़्यादा हिन्दू होते हैं। दंगों की शुरुआत के बारे में बहस की गुंजाइश है, लेकिन मरने वालों की तादाद के बारे में तो कतई नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ज़्यादातर दंगों में मरने वालों में न सिर्फ़ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होती है, बल्कि आधे से ज़्यादा में तो यह संख्या 90 प्रतिशत से भी अधिक रही है। 1960 के बाद हमारे देश में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, उनका चरित्र सन् 47 के आसपास हुए विभाजन से सम्बन्धित दंगों से भिन्न है। तब तक विभाजन से उत्पन्न कारण लगभग समाप्त हो चुके थे और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से भाग कर आने वाले हिन्दुओं के मुँह से सुनी हुई ज़्यादतियों की प्रतिक्रिया में होने वाले कुछ दंगों को छोड़ दें, तो हम पाएँगे कि अधिकतर दंगों के कारण विभाजन की स्मृतियों से एकदम परे हट कर थे। इनमें से ज़्यादातर विभाजन के फ़ौरन बाद क्षीण हुए मुस्लिम और हिन्दू साम्प्रदायिक संगठनों के पुनर्संगठित होने और राजनीतिक हितों के लिए दंगे कराने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण ही हुए। सरकारी आँकड़ों के अनुसार नष्ट हुई सम्पत्ति में भी लगभग 75 प्रतिशत मुसलमानों की होती है। ऐसा नहीं है कि यह कोई गोपनीय तथ्य है, पर इसके बावजूद पूर्वाग्रह इतने गहरे बैठे हैं कि विपरीत तथ्य सामने रखने पर भी औसत हिन्दू मन यह मानने से इनकार कर देगा कि दंगों के लिए हमेशा मुसलमानों को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

भारतीय पुलिस का औसत सदस्य इसी बहुसंख्यक समाज से आता है, और साधारणतया बल का अंग बनते समय उसकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होती है। इस उम्र तक हिन्दू-मुसलिम रिश्तों को लेकर उसकी समझ पुख़्ता हो चुकी होती है और अपने समाज की तरह उसका मानना भी यही होता है कि दंगे मुसलमानों की बदमाशी की वजह से होते हैं। एक बार रोग का ‘कारण’ पता चल जाने के बाद उसका ‘निदान’ तलाशना भी मुश्किल नहीं है। अगर दंगों के पीछे मुसलमान हैं, तो उन्हें रोकने के लिए उनके ही िख़लाफ़ कार्यवाही भी करनी पड़ेगी। यह धारणा इतनी पुष्ट है कि उन दंगों समेत, जिनमें नुकसान उठाने वालों में अधिकांश मुसलमान होते हैं, लगभग सभी में पुलिस की कार्यवाही का ठीकरा मुसलमानों पर ही टूटता है। गिरफ़्तार लोगों में अधिकतर वे ही होते हैं, ज़्यादातर उन्हीं के घरों की तलाशियाँ होती हैं, यहाँ तक कि पुलिस की गोलियाँ भी उन्हीं को शिकार बनाती हैं। जिन्हें दंगों के दौरान कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों की बैठकों में भाग लेने का मौक़ा मिला होगा, उनका ध्यान मेरी तरह ‘हम’ और ‘वे’ शब्दों पर ज़रूर गया होगा। आमतौर से वहाँ मौजूद अधिकारी हिन्दुओं के लिए ‘हम’ और मुसलमानों के लिए ‘वे’ का प्रयोग करते हैं। ‘हम’ और ‘वे’ का फ़र्क़ कर्फ़्यू के दौरान भी दिखाई पड़ता है। यदि आप किसी कर्फ़्यूग्रस्त शहर से गुज़र रहे हों और किसी इलाक़े में मुख्य सड़कों से हट कर गलियों में बच्चे क्रिकेट खेलते दिखें तो मान लीजिए कि यह हिन्दुओं की आबादी वाला इलाक़ा है और इसके विपरीत इससे लगे मुसलिम इलाक़ों में सख़्ती से लगा कर्फ़्यू देख सकते हैं।

विभूति नारायण राय की पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं।