चतुरी चमार डाकखाना चमियानी, मौजा गढ़ाकोला, जिला उन्नाव का एक कदीमी बाशिन्दा है। मेरे ही नहीं, मेरे पिताजी के, बल्कि उनके भी पूर्वजों के मकान के पिछवाड़े, कुछ फासले पर, जहाँ से होकर कई और मकानों के नीचे और ऊपरवाले पनालों का, बरसात और दिन-रात का शुद्धाशुद्ध जल बहता रहता है, ढाल से कुछ ऊँचे एक बगल चतुरी चमार का पुश्तैनी मकान है। मेरी इच्छा होती है, चतुरी के लिए ‘गौरवे बहुवचनम्’ लिखूँ, क्योंकि साधारण लोगों के जीवनचरित या ऐसे ही कुछ लिखने के लिए सुप्रसिद्ध सम्पादक पं. बनारसीदास चतुर्वेदी द्वारा दिया हुआ आचार्य द्विवेदीजी का प्रोत्साहन पढ़कर मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ गई है, पर एक अड़चन है, गाँव के रिश्ते में चतुरी मेरा भतीजा लगता है। दूसरों के लिए वह श्रद्धेय अवश्य है, क्योंकि वह अपने उपानह-साहित्य में आजकल के अधिकांश साहित्यिकों की तरह अपरिवर्तनवादी है। वैसे ही देहात में दूर-दूर तक उसके मजबूत जूतों की तारीफ है। पासी हफ्ते में तीन दिन हिरन, चौगड़े और बनैले सूअर खदेड़कर फाँसते हैं, किसान अरहर की ठूँठियों पर ढोर भगाते हुए दौड़ते हैं—कँटीली झाड़ियों को दबाकर चले जाते हैं; छोकड़े बेल, बबूल, करील और बेर के काँटों के भरे रुँधवाये बागों से सरपट भागते हैं, लोग जेंगरे पर मड़नी करते हैं, द्वारिका नाई न्योता बाँटता हुआ दो साल में दो हजार कोस से ज्यादा चलता है, चतुरी के जूते अपरिवर्तनवाद के चुस्त रूपक जैसे टस से मस नहीं होते। यह जरूर है कि चतुरी के जूते जिला बाँदा के जूतों से वजन में हलके बैठते हैं। सम्भव है, चित्रकूट के इर्द-गिर्द होने के कारण वहाँ के चर्मकार भाइयों पर रामजी की तपस्या का प्रभाव पड़ा हो, इसलिए उनका साहित्य ज्यादा ठोस हुआ, चतुरी वगैरह लखनऊ के नजदीक होने के कारण नवाबों के साए में आए हों! उन दिनों मैं गाँव में रहता था। घर बगल में होने के कारण, घर बैठे ही मालूम कर लिया कि चतुरी चतुर्वेदी आदिकों से सन्त-साहित्य का कहीं अधिक मर्मज्ञ है, केवल चिट्ठी लिखने का ज्ञान न होने के कारण एक क्रिया होकर भी भिन्नफल है। वे पत्र-पुस्तकों के सम्पादक हैं, यह जूतों का। एक रोज मैंने चतुरी आदि के लिए चरस मँगवाकर अपने ही दरवाजे पर बैठक लगवाई। चतुरी उम्र में मेरे चाचाजी से कुछ ही छोटा होगा, कई घरों के लड़के-बच्चे समेत ‘चरस-रसिक रघुपति-पद-नेहु’ लोध आदि के सहयोग से मजीरेदार डफलियाँ लेकर वह रात आठ बजे आकर डट गया। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, पलटूदास आदि ज्ञात-अज्ञात अनेकानेक सन्तों के भजन होने लगे। पहले मैं निर्गुण शब्द का केवल अर्थ लिया करता था, लोगों को ‘निर्गुण पद है’ कहकर संगीत की प्रशंसा करते हुए सुनकर हँसता था, अब गम्भीर हो जाया करता हूँ, जैसे उम्र की बाढ़ के साथ अक्ल बढ़ती है। मैं मचिया पर बैठकर भजन सुनने लगा। चतुरी आचार्य-कंठ से लोगों को भूले पदों की याद दिला दिया करता। मुझे मालूम हुआ, चतुरी कबीर-पदावली का विशेषज्ञ है। मुझसे उसने कहा, “काका, ये निर्गुण-पद बड़े-बड़े विद्वान नहीं समझते।” फिर शायद मुझे भी उन्हीं विद्वानों की कोटि में शुमार कर बोला, “इस पद का मतलब...” मैंने उतरे गले से बात काटकर उभड़ते हुए कहा, “चतुरी, आज गा लो, कल सुबह आकर मतलब समझाना। मतलब से गाने की तलब चली जाएगी।” चतुरी खखारकर गम्भीर हो गया। फिर उसी तरह डिक्टेट करता रहा। बीच-बीच में ओजस्विता लाने के लिए चरस की पुट चलती रही। गाने में मुझे बड़ा आनन्द आया। ताल पर तालियाँ देकर मैंने भी सहयोग दिया। वे लोग ऊँचे दर्जे के उन गीतों का मतलब समझते थे, उनकी नीचता पर यह एक आश्चर्य मेरे साथ रहा। बहुत-से गाने आलंकारिक थे। वे उनका भी मतलब समझते थे। एक बजे रात तक मैं बैठा रहा। मुझे मालूम न था कि ‘भगत’ कराने के अर्थ रातभर गँवाने के हैं। तब तक आधी चरस भी खत्म न हुई थी। नींद ने जोर मारा। मैंने चतुरी से चलने की आज्ञा माँगी। चरस की ओर देखते हुए उसने कहा, “काका, फिर कैसे काम बनेगा?” मैंने कहा, “चतुरी, तुम्हारी काकी तो भगवान के यहाँ चली गईं, जानते ही हो—भोजन अपने हाथ पकाना पड़ता है, कोई दूसरा मदद के लिए है नहीं, जरा आराम न करेंगे, तो कल उठ न पाएँगे।” चतुरी नाराज होकर बोला, “तुम ब्याह करते ही नहीं, नहीं तो तेरह काकी आ जाएँ—हाँ, वैसी तो...।” मैंने कहा, “चतुरी, भगवान की इच्छा।” दुखी हृदय से सहानुभूति दिखलाते हुए चतुरी ने कहा, “काकी बहुत पढ़ी-लिखी थीं। मैंने कई चिट्ठियाँ उनसे लिखवाई हैं।” फिर जलती हुई चिलम में दम लगाकर धुआँ पीकर, सिर नीचे की ओर जोर से दबाकर, नाक से धुआँ निकालकर बैठे गले से बोला, “काकी रोटी भी करती थीं, बर्तन भी मलती थीं और रोज रामायण भी पढ़ती थीं, बड़ा अच्छा गाती थीं काका, तुम वैसा नहीं गाते। बुढ़ऊ बाबा (मेरे चाचा) दरवाजे बैठते थे, भीतर काकी रामायण पढ़ती थीं। गजलें और न जाने क्या-क्या—टिल्लाना गाती थीं—क्यों काका?” मैंने कहा, “हूँ, तुम लोग चतुरी, गाओ, मैं दरवाजा बन्द करके सुनता हूँ।”

जगने तक भगत होती रही। फिर कब बन्द हुई, मालूम नहीं। जब आँख खुली, तब काफी दिन चढ़ आया था। मुँह धोकर दरवाजा खोला, चतुरी बैठा एकटक दरवाजे की ओर देख रहा था। कबीर-पदावली का अर्थ उससे किसी ने नहीं सुना। मैंने सुबह सुनने के लिए कहा था, वह आया हुआ है। मैंने कहा, “क्यों चतुरी, रात सोए नहीं?” चतुरी सहज-गम्भीर मुद्रा से बोला, “सोकर जगे तो बड़ी देर हुई, बुलाने की वजह से आया हुआ हूँ।” जिनमें शक्ति होती है, अवैतनिक शिक्षक वही हो सकते हैं। मैंने कहा, “मैं तैयार हूँ। पहले तुम कबीर साहब की कोई उलटबाँसी सीधी करो।” “कौन सुनाऊँ?” चतुरी ने कहा, “एक से एक बढ़कर हैं। मैं कबीरपन्थी हूँ न काका, जहाँ गिरह लगती है, साहब आप खोल देते हैं।” मैंने कहा, “तुम पहुँचे हुए हो, यह मुझे कल ही मालूम हो गया था।” चतुरी आँख मूँदकर शायद साहब का ध्यान करने लगा, फिर सस्वर एक पद गुनगुनाकर गाने लगा, फिर एक-एक कड़ी गाकर अर्थ समझाने लगा। उसके अर्थ में अनर्थ पैदा करना, आनन्द खोना था। जब वह भाष्य पूरा कर चुका, जिस तरह के भाष्य से हिन्दीवालों पर ‘कल्याण’ के निरमिष लेखों का प्रभाव पड़ सकता है, मैंने कहा, “चतुरी, तुम पढ़े-लिखे होते, तो पाँच सौ की जगह पाते।” खुश होकर चतुरी बोला, “काका, कहो तो अर्जुनवा (चतुरी का सत्रह साल का लड़का) को पढ़ने के लिए भेज दिया करूँ? तुम्हारे पास पढ़ जाएगा, तुम्हारी विद्या ले लेगा, मैं भी अपनी दे दूँगा, तो कहो, भगवान की इच्छा हो जाए तो कुछ हो जाए।” मैंने कहा, “भेज दिया करो। दीया घर से लेकर आया करे। हमारे पास एक ही लालटेन है, बहुत नजदीक घिसेगा, तो गाँववाले चौंकेंगे। आगे देखा जाएगा। लेकिन गुरु-दक्षिणा हम रोज लेंगे। घबराओ मत। सिर्फ बाजार से हमारे लिए गोश्त ले आना होगा, और महीने में दो दिन चक्की से आटा पिसवा लाना होगा। इसकी मेहनत हम देंगे। बाजार तुम जाते ही हो।” चतुरी को इस सहयोग से बड़ी खुशी हुई। एक प्रसंग पर आने के विचार से मैंने कहा, “चतुरी, तुम्हारे जूते की बड़ी तारीफ है।” खुश होकर चतुरी बोला, “हाँ, काका, दो साल चलता है।” उसमें एक दर्द भी दबा था। दुखी होकर कहा, “काका, जमींदार के सिपाही को एक जोड़ा हर साल देना पड़ता है। एक जोड़ा भगतवा देता है, एक जोड़ा पंचमा। जब मेरा ही जोड़ा मजे में दो साल चलता है, तब ज्यादा लेकर कोई चमड़े की बरबादी क्यों करे?” कहकर डबडबाई आँखों देखता हुआ जुड़े हाथों सेवईं-सी बटने लगा।

मुझे सहानुभूति के साथ हँसी आ गई। मगर हँसी को होंठों से बाहर न आने दिया। सँभलकर स्नेह से कहा, “चतुरी, इसका वाजिब-उल-अर्ज में पता लगाना होगा। अगर तुम्हारा जूता देना दर्ज होगा, तो इसी तरह पुश्त-दर-पुश्त तुम्हें जूते देते रहने पड़ेंगे।”

चतुरी सोचकर मुस्कराया। बोला, “अब्दुल-अर्ज में दर्ज होगा, क्यों काका?” मैंने कहा, “हूँ, देख लो, सिर्फ एक रुपया हक लगेगा।”

वक्त बहुत हो गया था। मुझे काम था। चतुरी को मैंने बिदा किया। वह गम्भीर होकर सिर हिलाता हुआ चला। मैं उसके मनोविकार पढ़ने लगा, ‘वह एक ऐसे जाल में फँसा है, जिसे वह काटना चाहता है। भीतर से उसका पूरा जोर उमड़ रहा है, पर एक कमजोरी है, जिसमें बार-बार उलझकर रह जाता है।’

अर्जुन का आना जारी हो गया। उन दिनों बाहर मुझे कोई काम न था, देहात में रहना पड़ा। गोश्त आने लगा। समय-समय पर लोध, पासी, धोबी और चमारों का ब्रह्मभोज भी चलता रहा। घृतपक्व मसालेदार मांस की खुशबू से जिसकी भी लार टपकी, आप निमंत्रित होने को पूछा। इस तरह मेरा मकान साधारण जनों का अड्डा, बल्कि House of Commons हो गया। अर्जुन की पढ़ाई उत्तरोत्तर बढ़ चली। पहले-पहल जब ‘दादा, मामा, काका, दादी, नानी’ उसने सीखा, तो हर्ष में उसके माँ-बाप सम्राट्-पद पाए हुए को छापकर छलके। सब लोग आपस में कहने लगे, अब अर्जुनवा ‘दादा-दादी’ पढ़ गया। अर्जुन अपने बाप चतुरी को दादा और माँ को दीदी कहता था। दूसरे दिन उसके बड़े भाई ने मुझसे शिकायत की। कहा, “बाबा, अर्जुनवा और तो सब लिख-पढ़ लेता है, पर भैया नहीं लिखता।” मैंने समझाया, “किताब में ‘दादा-दादी से भैया की इज्जत बहुत ज्यादा है, ‘भैया’ तक पहुँचने में उसे दो महीने की देर होगी।”

धीरे-धीरे आम पकने के दिन आए। अर्जुन अब दूसरी किताब समाप्त कर अपने खानदान में विशेष प्रतिष्ठित हो चला। कुछ नाजुक-मिजाज भी हो गया। मोटा काम न होता था। आम खिलाने के विचार से मैं अपने चिरंजीव को लिवा लाने के लिए ससुराल गया। तब उसकी उम्र नौ-दस साल की होगी। सोम या चहुर्रुम में पढ़ता था। मेरे यहाँ उसके मनोरंजन की चीज न थी। कोई स्त्री भी न थी, जिसके प्यार से वह बहला रहता। पर दो-चार दिन के बाद मैंने देखा, वह ऊबा नहीं, अर्जुन से उसकी गहरी दोस्ती हो गई है। वह अर्जुन का काका लगता था, जैसे मैं अर्जुन के बाप का। यद्यपि अर्जुन उम्र में उससे पौने दो पट था, फिर भी पद और पढ़ाई में मेरे चिरंजीव बड़े थे, फिर यह ब्राह्मण के लड़के भी थे। अर्जुन को नई और इतनी बड़ी उम्र में उतने छोटे-से काका को श्रद्धा देते हुए प्रकृति के विरुद्ध दबना पड़ता था। इसका असर अर्जुन के स्वास्थ्य पर तीन ही चार दिन में प्रत्यक्ष हो चला। तब मुझे मालूम न था, अर्जुन शिकायत करता न था। मैं देखता था, जब मैं डाकखाना या बाहर गाँव से लौटता हूँ, मेरे चिरंजीव अर्जुन के यहाँ होते हैं, या घर ही पर उसे घेरकर पढ़ाते रहते हैं। चमारों के टोले में गोस्वामीजी के इस कथन को ‘मनहु मत्त गजपन निरखि सिंह किसोरहिं चोप’ वह कई बार सार्थक करते देख पड़े। मैं ब्राह्मण-संस्कारों की सब बातों को समझ गया। पर उसे उपदेश क्या देता? चमार दबेंगे, ब्राह्मण दबाएँगे। दवा है, दोनों की जड़ें मार दी जाएँ, पर यह सहज-साध्य नहीं। सोचकर चुप हो गया।

मैं अर्जुन को पढ़ाता था तो स्नेह देकर, उसे अपनी ही तरह का एक आदमी समझकर, उसके उच्चारण की त्रुटियों को पार करता हुआ। उसकी कमजोरियों की दरारें भविष्य में भर जाएँगी, ऐसा विचार रखता था। इसलिए कहाँ-कहाँ उसमें प्रमाद है, यह मुझे याद भी न था। पर मेरे चिरंजीव ने चार ही दिन में अर्जुन की सारी कमजोरियों का पता लगा लिया, और समय-असमय उसे घर बुलाकर मेरी गैरहाजिरी में उन्हीं कमजोरियों के रास्ते उसकी जीभ को दौड़ाते हुए अपना मनोरंजन करने लगे। मुझे बाद को मालूम हुआ।

सोमवार मियाँगंज के बाजार का दिन था। गोश्त के पैसे मैंने चतुरी को दे दिये थे। डाकखाना तब मगरायर था। वहाँ से बाजार नजदीक है। मैं डाकखाने से प्रबन्ध भेजने के लिए टिकट लेकर टहलता हुआ बाजार गया। चतुरी जूते की दुकान लिये बैठा था। मैंने कहा, “कालिका (धोबी) भैया आए हैं, चतुरी, हमारा गोश्त उनके हाथ भेज देना। तुम बाजार उठने पर जाओगे, देर होगी।” चतुरी ने कहा, “काका, एक बात है, अर्जुनवा तुमसे कहते डरता है, मैं घर आकर कहूँगा, बुरा न मानना लड़कों की बातों का।” ‘अच्छा’ कहकर मैंने बहुत-कुछ सोच लिया। बकर-कसाई के सलाम का उत्तर देकर बादाम और ठंडाई लेने के लिए बनियों की तरफ गया। बाजार में मुझे पहचाननेवाले न पहचाननेवालों को मेरी विशेषता से परिचित करा रहे थे—चारों ओर से आँखें उठी हुई थीं। तअज्जुब यह था कि अगर ऐसा आदमी है, तो मांस खाना-जैसा घृणित पाप क्यों करता है? मुझे क्षण-मात्र में यह सब समझ लेने का काफी अभ्यास हो गया था। गुरुमुख ब्राह्मण आदि मेरे घड़े का पानी छोड़ चुके थे। गाँव तथा पड़ोस के लड़के अपने-अपने पिता-पितामहों को समझा चुके थे कि ‘बाबा (मैं) कहते हैं, मैं पानी-पाँड़े थोड़े ही हूँ, जो ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे सबको पानी पिलाता फिरूँ!’ इससे लोग और नाराज हो गए थे। साहित्य की तरह समाज में भी दूर-दूर तक मेरी तारीफ फैल चुकी थी—विशेष रूप से जब एक दिन विलायत की टोरी-पार्टी की तारीफ करनेवाले, एक देहाती स्वामीजी को मैंने कबाब खाकर काबुल में प्रचार करनेवाले, रामचन्द्रजी के वक्त के, एक ऋषि की कथा सुनाई, और मुझसे सुनकर वहीं गाँव के ब्राह्मणों के सामने बीड़ी पीने के लिए प्रचार करके भी वह मुझे नीचा नहीं दिखा सके—उन दिनों भाग्यवश मिले हुए अपने आवारागर्द नौकर से बीड़ी लेकर, सबके सामने दियासलाई लगाकर मैंने समझा दिया कि तुम्हारे इस जूठे धुएँ से बढ़कर मेरे पास दूसरा महत्त्व नहीं।

मैं इन आश्चर्य की आँखों के भीतर बादाम और ठंडाई लेकर जरा रीढ़ सीधी करने को हुआ कि एक बुड्ढे पंडितजी एक देहाती भाई के साथ मेरी ओर बढ़ते नजर आए। मैंने सोचा, शायद कुछ उपदेश होगा। पंडितजी सारी शिकायत पीकर, मधु-मुख हो अपने प्रदर्शक से बोले, “आप ही हैं?” उसने कहा, “हाँ, यह हैं।” पंडितजी देखकर गद्गद हो गए। ठोढ़ी उठाकर बोले, “ओहोहो! आप धन्य हैं।” मैंने मन में कहा, ‘नहीं, मैं वन्य हूँ। मजाक करता है खूसट।’ पर गौर से उसका पग और खौर देखकर कहा, “प्रणाम करता हूँ पंडितजी।” पंडितजी मारे प्रेम के संज्ञा खो बैठे। मेरा प्रणाम मामूली प्रणाम नहीं—बड़े भाग्य से मिलता है। मैं खड़ा पंडितजी को देखता रहा। पंडितजी ने अपने देहाती साथी से पूछा, “आप बे-मे सब पास हैं?” उनका साथी अत्यन्त गम्भीर होकर बोला, “हाँ, जिला में दूसरा नहीं है।” होंठ काटकर मैंने कहा, “पंडितजी, रास्ते में दो नाले और एक नदी पड़ती है। भेड़िए लागन हैं। डंडा नहीं लाया। आज्ञा हो, तो चलूँ—शाम हो रही है।” पंडितजी स्नेह से देखने लगे। जो शिकायत उन्होंने सुनी थी, आँखों में उस पर सन्देह था, दृष्टि कह रही थी—‘यह वैसा नहीं—जरूर गोश्त न खाता होगा, बीड़ी न पी होगी, लोग पाजी हैं।’ प्रणाम करके, आशीर्वाद लेकर मैंने घर का रास्ता पकड़ा।

दरवाजे पर आकर रुक गया। भीतर बातचीत चल रही थी। प्रकाश कुछ-कुछ था। सूर्य डूब रहा था। मेरे पुत्र की आवाज आई, “बोल रे बोल।” इस वीर-रस का अर्थ मैं समझ गया। अर्जुन बोलता हुआ हार चुका था, पर चिरंजीव को रस मिलने के कारण बुलाते हुए हार न हुई थी। चूँकि बार-बार बोलना पड़ता था, इसलिए अर्जुन बोलने से ऊबकर चुप था। डाँटकर पूछा गया, तो सिर्फ कहा,

“क्या?”

“वही—गुण, बोल।”

अर्जुन ने कहा, “गुन।” बच्चे के अट्टहास से घर गूँज उठा। भरपेट हँसकर, स्थिर होकर फिर उसने आज्ञा की, “बोल—गणेश।”

रोनी आवाज में अर्जुन ने कहा, “गड़ेस।” खिलखिलाकर, हँसकर, चिरंजीव ने डाँटकर कहा, “गड़ेस-गड़ास करता है—साफ नहीं कह पाता क्यों रे, रोज दातौन करता है?”

अर्जुन अप्रतिभ होकर, दबी आवाज में एक छोटी-सी ‘हूँ’ करके, सिर झुकाकर रह गया। मैं दरवाजा धीरे-से ढकेलकर भीतर खम्भे की आड़ से देख रहा था। मेरे चिरंजीव उसे उसी तरह देख रहे थे, जैसे गोरे कालों को देखते हैं। जरा देर चुप रहकर फिर आज्ञा की, “बोल, वर्ण।”

अर्जुन की जान की आ पड़ी। मुझे हँसी भी आई, गुस्सा भी लगा। निश्चय हुआ, अब अर्जुन से विद्या का धनुष नहीं उठने का। अर्जुन वर्ण के उच्चारण में विवर्ण हो रहा था। तरह-तरह से मुँह बना रहा था, पर खुलकर कुछ कहता न था। उसके मुँह बनाने का आनन्द लेकर चिरंजीव ने फिर डाँटा, “बोलता है, या लगाऊँ झापड़? नहा लूँगा, गरमी तो है।”

मैंने सोचा, अब प्रकट होना चाहिए। मुझे देखकर अर्जुन खड़ा हो गया, आँखें मल-मलकर रोने लगा। मैंने पुत्र-रत्न से कहा, “कान पकड़कर उठो-बैठो दस दफे।” उसने नजर बदलकर कहा, “मेरा कुसूर कुछ नहीं और मैं यों ही कान पकड़कर उठूँ-बैठूँ!” मैंने कहा, “तुम इससे गुस्ताखी कर रहे थे।” उसने कहा, “तो आपने भी की होगी। इससे ‘गुण’ कहला दीजिए, आपने पढ़ाया तो है, इसकी किताब में लिखा है।” मैंने कहा, “तुम हँसते क्यों थे?” उसने कहा, “क्या मैं जानबूझकर हँसता था?” मैंने कहा, “अब आज से तो तुम इससे बोल न सकोगे।” लड़के ने जवाब दिया, “मुझे मामा के यहाँ छोड़ आइए, यहाँ डाल के आम खट्टे होते हैं—चोपी होती है। मुँह फदक जाता है, वहाँ पाल के आम आते हैं।”

चिरंजीव को नाई के साथ भेजकर मैंने अर्जुन और चतुरी को सान्त्वना दी।

कुछ महीने और गाँव में रहना पड़ा। अर्जुन कुछ पढ़ गया। शहरों की हवा मैंने बहुत दिनों से न खाई थी—कलकत्ता, बनारस, प्रयाग आदि का सफर करते हुए लखनऊ में डेरा डाला—स्वीकृत किताबें छपवाने के विचार से। कुछ काम लखनऊ में और मिल गया। अमीनाबाद होटल में एक कमरा लेकर निश्चिन्त चित्त से साहित्य-साधना करने लगा।

इन्हीं दिनों देश में आन्दोलन जोरों का चला—यही, जो चतुरी आदिक के कारण फिस्स हो गया है। होटल में रहकर, देहात से आनेवाले शहरी युवक मित्रों से सुना करता था, गढ़ाकोला में भी आन्दोलन जोरों पर है—छह-सात सौ तक की जोत किसान लोग इस्तीफा कर छोड़ चुके हैं—वह जमीन अभी तक नहीं उठी—किसान रोज इकट्ठे होकर झंडा-गीत गाया करते हैं। साल-भर बाद, जब आन्दोलन में प्रतिक्रिया हुई, जमींदारों ने दावा करना और रियाया को बिना किसी रियायत के दबाना शुरू किया, तब गाँव के नेता मेरे पास मदद के लिए आए, बोले, “गाँव में चलकर लिखो। तुम रहोगे, तो मार न पड़ेगी, लोगों को हिम्मत रहेगी, अब सख्ती हो रही है।” मैंने कहा, “मैं कुछ पुलिस तो हूँ नहीं, जो तुम्हारी रक्षा करूँगा, फिर मार खाकर चुपचाप रहनेवाला धैर्य मुझमें बहुत थोड़ा है। कहीं ऐसा न हो कि शक्ति का दुरुपयोग हो।” गाँव के नेता ने कहा, “तुम्हें कुछ करना तो है नहीं, बस, बैठे रहना है।” मैं गया।

मेरे गाँव की कांग्रेस ऐसी थी कि जिले के साथ उसका कोई तअल्लुक न था—किसी खाते में वहाँ के लोगाें के नाम दर्ज न थे। पर काम में पुरवा-डिवीजन में उससे आगे दूसरा गाँव न था। मेरे जाने के बाद पता नहीं, कितनी दरख्वास्तें साहब ने इधर-उधर लिखीं।

कच्चे रंगों से रँगा तिरंगा झंडा महावीर स्वामी के सामने एक बड़े बाँस में गड़ा, बारिश से धुलकर धवल हो रहा था। इन दिनों मुकदमेबाजी और तहकीकात जोरों से चल रही थी। कुछ किसानों पर एक साल के हरी-भूसे को तीन साल की बाकी बनाकर, जमींदार ने ऑनरेरी दावे दायर किए थे, जो अपनी क्षुद्रता के कारण जमींदार साहब से मजिस्ट्रेट के पास आकर किसानों की दृष्टि में और भयानक हो रहे थे। एक दिन दरख्वास्तों के फलस्वरूप शायद, दारोगाजी तहकीकात करने आए। मैं मगरायर डाक देखने जा रहा था। बाहर निकला तो लोगों ने कहा, “दारोगाजी आए हैं, अभी रहो।” आगे दारोगाजी भी मिल गए। जमींदार साहब ने मेरी तरफ दिखाकर अंगरेजी में धीरे से कुछ कहा। तब मैं कुछ दूर था, सुना नहीं। गाँववाले समझे नहीं, दारोगाजी झंडे की तरफ जा रहे थे। जमींदार शायद उखड़वा देने के इरादे से लिए जा रहे थे। महावीरजी के अहाते में झंडा देखकर दारोगा कुछ सोचने लगे, बोले, “यह तो मन्दिर का झंडा है।” अच्छी तरह देखा, उसमें कोई रंग न देख पड़ा। जमींदार साहब को गौर से देखते हुए लौटकर डेरे की तरफ चले। जमींदार साहब ने बहुत समझाया कि ‘वह बारिश से धुलकर सफेद हो गया है, लेकिन है यह कांग्रेस का झंडा।’ पर दारोगाजी बुद्धिमान थे।

महावीरजी के अहाते में सफेद झंडे को उखड़वाकर वीरता प्रदर्शित करने की आज्ञा न दी। गाँव में कांग्रेस है, इसका पता न सब-डिवीजन में लगा, न जिले में, थानेदार साहब करें क्या?

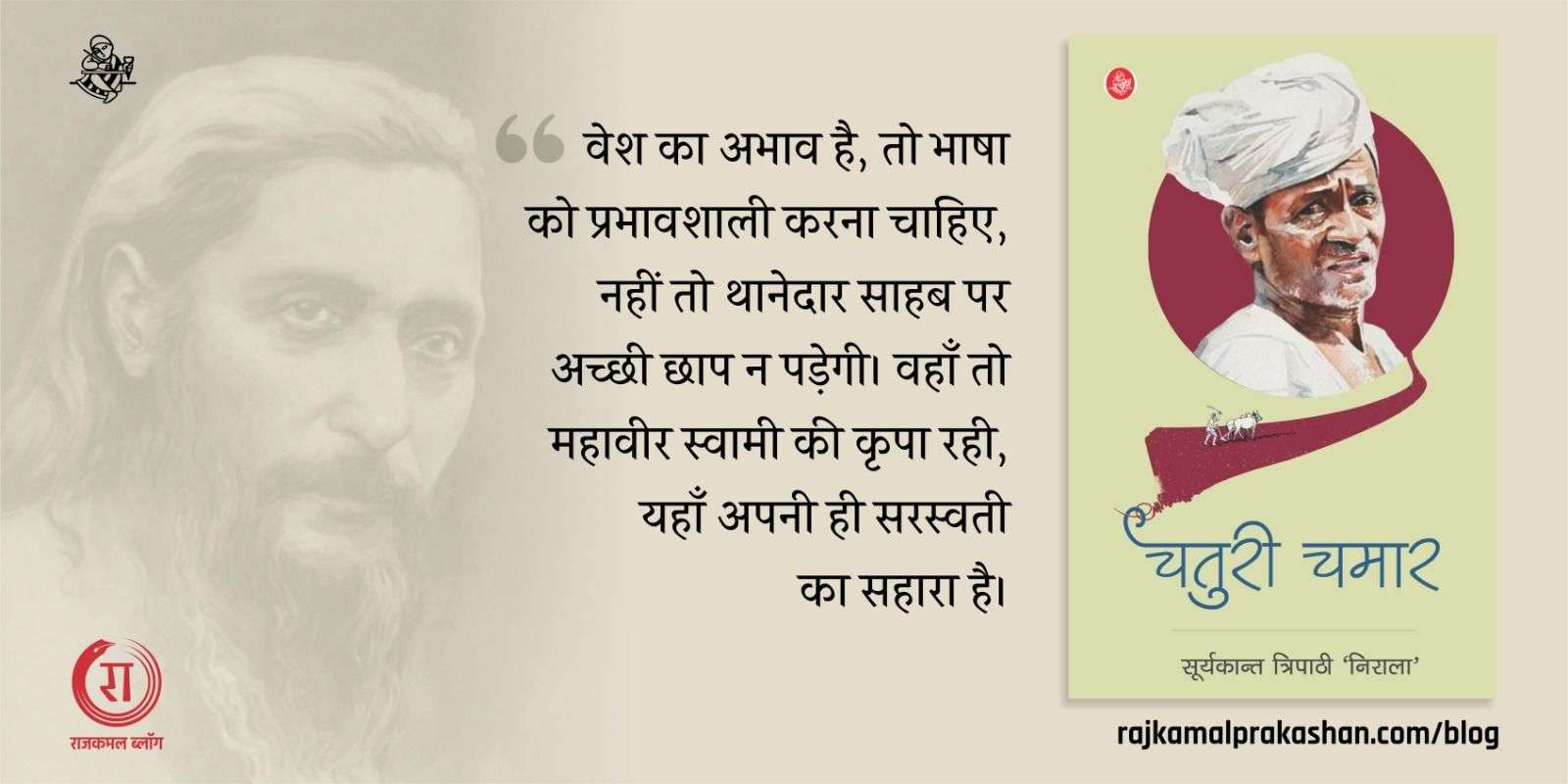

उन दिनों मुझे उन्निद्र-रोग था। इसलिए सिर के बाल साफ थे। मैंने सोचा, ‘वेश का अभाव है, तो भाषा को प्रभावशाली करना चाहिए, नहीं तो थानेदार साहब पर अच्छी छाप न पड़ेगी। वहाँ तो महावीर स्वामी की कृपा रही, यहाँ अपनी ही सरस्वती का सहारा है।’ मैं ठेठ देहाती हो रहा था। थानेदार साहब ने मुझसे पूछा, “आप कांग्रेस में हैं?” मैंने सोचा, इस समय राष्ट्रभाषा से राजभाषा का महत्त्व बढ़कर होगा। कहा, “मैं तो विश्व-सभा का सदस्य हूँ।” इस सभा का नाम भी थानेदार साहब ने न सुना था। पूछा, “यह कौन-सी सभा है?” उनके जिज्ञासा-भाव पर गम्भीर होकर नोबुल-पुरस्कार पाए हुए कुछ लोगों के नाम गिनाकर मैंने कहा, “ये सब उसी सभा के सदस्य हैं।” थानेदार साहब क्या समझे, वह जानें। मुझसे पूछा, “इस गाँव में कांग्रेस है?” मैंने सोचा, ‘युधिष्ठिर की तरह सत्य की रक्षा करूँ तो असत्य भाषण का पाप न लगेगा।’ कहा, “इस गाँव के लोग तो कांग्रेस का मतलब भी नहीं जानते।” इतना कहकर मैंने सोचा, ‘अब ज्यादा बातचीत ठीक न होगी।’ उठकर खड़ा हो गया, और थानेदार साहब से कहा, “अच्छा, मैं चलता हूँ। जरा डाकखाने में काम है। चिट्ठीरसा हफ्ते में दो दिन गश्त पर आता है। मेरी जरूरी चिट्ठियाँ होती हैं और रजिस्ट्री, अखबार, मासिक पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं, फिर उस गाँव में हम लोगों की लाइब्रेरी भी है, जाना पड़ता है।” थानेदार साहब ने पूछा, “कांग्रेस की चिट्ठियाँ आती हैं?” मैंने कहा, “नहीं, मेरी अपनी।” मैं चला आया। थानेदार साहब जमींदार साहब से शायद नाराज होकर गए।

इससे तो बचाव हुआ, पर मुकदमा चलता रहा। ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट ने, जिनके एक रिश्तेदार जमींदार की तरफ से वकील थे, किसानों पर जमींदार को डिगरी दे दी। बाद को चतुरी वगैरह की बारी आई। दावे दायर हो गए। अब तक जो सम्मिलित धन मुकदमों में लग रहा था, सब खर्च हो गया। पहले की डिगरी में कुछ लोगों के बैल वगैरह नीलाम कर लिये गए। लोग घबरा गए। चतुरी को मदद की आशा न रही। गाँववालों ने चतुरी आदि के लिए दोबारा चन्दा न लगाया।

चतुरी सूखकर मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। मैंने कहा, “चतुरी, मैं शक्तिभर तुम्हारी मदद करूँगा।”

“तुम कहाँ तक मदद करोगे, काका?” चतुरी जैसे कुएँ में डूबता हुआ उभरा।

“तो तुम्हारा क्या इरादा है?” उसे देखते हुए मैंने पूछा।

“मुकदमा लड़ूँगा। पर गाँववाले डर गए हैं, गवाही न देंगे।” दिल से बैठा हुआ चतुरी बोला।

उस परिस्थिति पर मुझे भी निराशा हुई। उसी स्वर से मैंने पूछा, “फिर, चतुरी?”

चतुरी बोला, “फिर छेदनी-पिरकिया आदि मालिक ही ले लें।’ मैंने गाँव में कुछ पक्के गवाह ठीक कर दिये। सत्तू बाँधकर, रेल छोड़कर, पैदल दस कोस उन्नाव चलकर, दूसरी पेशी के बाद पैदल ही लौटकर हँसता हुआ चतुरी बोला, “काका, जूता और पुरवाली बात अब्दुल-अर्ज में दर्ज नहीं है।”

'चतुरी चमार' कहानी संग्रह यहाँ से प्राप्त करें।