भाग्यशाली हम

बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि हम साधारण लोग किस-किस अर्थ में भाग्यशाली हैं। एक तो इस अर्थ में हम किस्मतवाले हैं कि हमारे माँ-बाप न टाटा-बिड़ला थे, न अंबानी-अडाणी, न बड़े राजनेता थे, न बड़े कलाकार थे या फिल्मी हीरो-हीरोइन थे। न महान सन्त थे, न नाथूराम गोडसे जैसे हत्यारे थे। हम अपने माता-पिता की प्रसिद्धि या धन या महानता या कलंक के बोझ तले दबे हुए नहीं हैं। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने किए या अनकिए से हैं। इसके दुख कम, सुख ज्यादा हैं। हो सकता है इनमें से किसी की सन्तान होते तो पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ अपने आप चढ़ चुके होते या और अधिक गिरकर भी बड़े बन चुके होते। मगर यह हजार गुना बेहतर है कि हम नीचे हैं, जमीन पर हैं। हम न जाने कितनी आवाजें, कितनी गूँजे अनुगूँजें, कितने दृश्य देख पाते हैं, कितने दुख झेल पाते हैं, कितने अपमान सह पाते हैं और मान-सम्मानों से प्रभावित नहीं होते क्योंकि हमें मालूम है कि इस सबके बावजूद हम मामूली थे और हैं। ये मान-सम्मान भी उसी तरह का एक दिवसीय उत्सव है, जिस तरह शादी का उत्सव होता है या दीवाली का या ईद का।

हम गड्ढे में गिरते हैं या छोटी पहाड़ी पर चढ़कर दिखाते हैं, यह बहुत कुछ हमारा निर्णय होता है। इस तरह हम बहुत कुछ अपनी तरह अपना अच्छा-बुरा जीवन जीते हैं, किसी पूर्वज द्वारा तय जीवन नहीं। हममें से किसी का किसी विचारधारा से जुड़ना या खास पेशा अपनाना बहुत कुछ हमारा निर्णय हैं, हमारे माता-पिता या किसी पूर्वज की विरासत में मिला फैसला नहीं, जिसे ढोने के लिए हम बड़ी हद तक बाध्य होते हैं और हमें हमेशा उनकी रोशनी या उनके अँधेरे में देखा-दिखाया जाता है। इस दुनिया से हम इस तरह चले जाते हैं, जैसे कभी आए ही नहीं थे। दो-चार दिन, दो-चार घंटे बाद हम उस अनंत के गर्त में समा जाते हैं, जिसमें हमारे पूर्वज समाए हुए हैं।

चिन्तित एक पिता

कोई बीस-पच्चीस साल पुरानी बात है। या तो मैं पहले से बस स्टॉप पर खड़ा था और वह सज्जन बाद में आए या वह पहले से वहाँ थे, मैं बाद में आया। इस बात से मेरी मूल बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों एकदम एक-दूसरे से अपरिचित थे। एक ही इलाके में रहते थे मगर न मैंने उन्हें कभी देखा था, न उन्होंने मुझे। हिन्दी बोलने के उनके लहजे से लगा कि वह बांग्लाभाषी हैं। उस दिन वह बहुत परेशान थे और मुझ जैसे अपरिचित को भी अपना व्यक्तिगत दर्द बताने लगे। कहने लगे - "मैं अपने बेटे से बहुत परेशान हूँ। वह मोटरसाइकिल खरीदने की जिद पर अड़ा है और आए दिन दुर्घटनाओं को देखते हुए मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। आजकल के नौजवान बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाते हैं और इससे उनकी और दूसरों की जान को खतरा रहता है मगर वह मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता।"

शायद उन्हें उम्मीद रही होगी कि मैं कोई उपाय बता पाऊँगा या उनकी परेशानी इतनी अधिक थी कि उसे किसी से तत्काल साझा किए बगैर उनका निस्तार नहीं था। महानगरों में कौन बैठा है दूसरे का दर्द सुनने के लिए! सबके अपने-अपने दर्द हैं—गलत या सही और सुननेवाला कोई है नहीं!

फिर कभी कहीं उनसे मुलाकात नहीं हुई। अगर वह लड़का नहीं ही माना होगा, पिता की रोनी सूरत और बुरी तरह धड़कते दिल का उसे खयाल नहीं आया। होगा, अगर वह आत्मविश्वास से इतना लबरेज रहा होगा कि उससे कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, तो विवश होकर उसके पिता ने उसे मोटरसाइकिल खरीदकर दी। होगी। उम्मीद है कि उसके भावनात्मक रूप से विचलित पिता की आशंका के विपरीत सब कुछ बाद में ठीक रहा होगा। वह लड़का बाद में जब खुद कमाने लगा होगा, तो हो सकता है उसने कार खरीदी हो। तब का वह लड़का अब शायद बच्चों का बाप बन चुका हो और उस दिन का चिन्तित वह पिता बूढ़ा होकर अपने पोते-पोतियों, नाती नातिनों के बीच मगन हो।

अपने अनुभव से जानता हूँ कि अपने बच्चों को लेकर उनके पिता, उन बच्चों की माँ से भी अधिक परेशान रहते हैं। जहाँ आशंका नहीं होती, वहाँ भी वे आशंकित रहते हैं। जाहिर है कि भारत के वे सारे लड़के दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो जाते, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं मगर पिता के धड़कते दिल का क्या कीजै! हो सकता है उस लड़के का भी एक जवान होता या हो चुका लड़का हो और वह मोटरसाइकिल माँग रहा हो। धड़क तो उस पिता का दिल भी रहा होगा मगर जिस पिता ने बस और तिपहिये की सवारी जिन्दगीभर की थी, उससे कम चिन्तित वह होगा। उसने अपने बच्चे को बताया होगा कि ये ये सावधानियाँ बरतना तो कुछ नहीं होगा मगर दिल तो शायद उसका भी धड़कता होगा कि लड़के हैं, क्या पता क्या कर बैठें! शायद उसे अपने पिता की उस समय की मनःस्थिति अव समझ में आ रही होगी।

पहले स्वतंत्रता, फिर रोटी

हम मनुष्य आज तक यह बहस करते आ रहे हैं कि पहले रोटी या पहले स्वतंत्रता? कुछ कहते हैं पहले रोटी, कुछ कहते हैं पहले स्वतंत्रता। थोड़े ऐसे भी हैं, जो कहते हैं-रोटी और स्वतंत्रता, दोनों एक साथ लेकिन मुझे लगता है कि चूहों (अन्य प्राणियों ने भी) ने बहुत पहले इस पहेली का सुलझा लिया है। ये पहले स्वतंत्रता चाहते हैं क्योंकि उनके लिए स्वतंत्रता ही रोटी है। वे दिनभर छुपते-छुपाते भटकते लपकते हैं और कभी चुपड़ी, कभी सूखी रोटी हासिल कर हो लेते हैं। किसी दिन मेवा मिष्ठान्न, किसी दिन खाली बासी रोटी इसलिए जैसे ही किसी चूहे को आप रोटी के लालच में पिंजरे में बन्द कर देते हैं, वह रोटी भूलकर, उसे छोड़कर, स्वतंत्रता के लिए छटपटाने लगता है। पिंजरे में बेचैन भागता दौड़ता उछलता है। उसे जंगल में भी छोड़ दो तो पिंजरे की कैद से निकलने को व्याकुल हो जाता है, पिंजरे में रहने की बजाय जंगल की तरफ भागने का खतरा उठाता है।

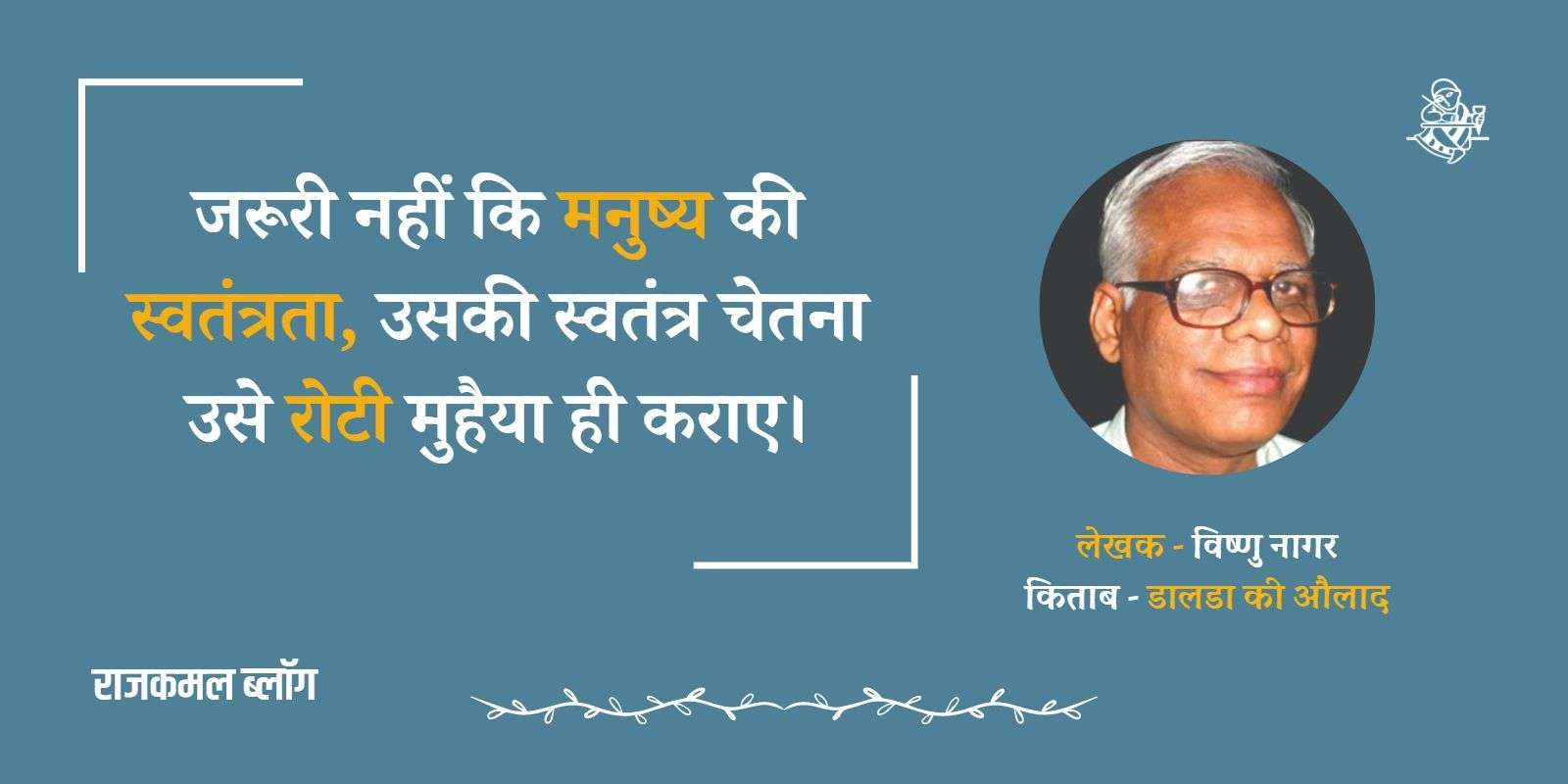

इसके विपरीत मनुष्य की हालत है। जरूरी नहीं कि मनुष्य की स्वतंत्रता, उसकी स्वतंत्र चेतना उसे रोटी मुहैया ही कराए, किसी दिन मेवा-मिष्ठान्न और किसी दिन सूखी रोटी ही दिलाए! वह भूखा भी मर सकता है बल्कि ऐसा मनुष्य भूखा ही मर सकता है इस देश में। इसलिए पिंजरे में बन्द होने में वह सुरक्षा महसूस करता है। वह बहस ही करता रह जाता है और हल नहीं निकाल पाता, जबकि मनुष्य से निम्नतर प्राणी-जिसे मनुष्य पसन्द नहीं करता, वह बहस कर नहीं सकता मगर अनुभव के आधार सही निष्कर्ष तक पहुँचा होता है। है न यह चमत्कार!

विष्णु नागर की पुस्तकें यहाँ से प्राप्त करें।