चाची जी ने कभी मुझसे कहा था कि जब वे पहली बार ससुराल आई थीं तो उन्हें इस बात का भारी अचरज हुआ था कि जो आदमी पढ़-लिखकर नौकरी करने लगा है, वह अभी भी इतना पढ़ क्यों रहा है। उन्होंने इस ‘प्रोफेसर साहब’ को देखने के पहले ऐसा पढ़ाकू और कहीं या कभी नहीं देखा था, ऐसा पढ़ाकू जो पढ़ने के चलते लोगों से मिलना-जुलना, बोलना-बतियाना तक बन्द रखे। ऐसी भी क्या पढ़ाई!

उस दिन चाची जी का ‘अचरज’ मेरे लिए भी एक अचरज हो गया। मैंने भी ऐसा पढ़ाकू अब तक नहीं देखा था। हाँ, पढ़ा था एक साधक के बारे में। साधक का नाम वाचस्पति मिश्र।

वाचस्पति मिश्र का नया-नया विवाह हुआ था। वे एक ग्रंथ लिख रहे थे। लिखने में उन्हें दिन-रात का होश ही नहीं रहता था। रात में दीपक की रोशनी में लिखते थे। दीपक का तेल खत्म होने पर उसमें तेल कौन डालता है, इसका उन्हें पता भी नहीं चल पाता था। एक रात लिखते-लिखते उन्होंने सिर उठाकर देखा कि एक स्त्री दीये में तेल डाल रही है। वे बोले, “आप कौन हैं?” स्त्री ने उत्तर दिया, “मैं आपकी पत्नी भामती हूँ।” वाचस्पति बोले, “अच्छा-अच्छा तो आप मेरी पत्नी हैं!”

वाचस्पति मिश्र के बहुत करीब पहुँचा हुआ पा रहा था मैं श्रीमान को। एक फर्क जरूर था। वाचस्पति मिश्र को अपना ग्रंथ ‘भानमति’ पूरा करने में बारह वर्ष लगे थे। श्रीमान की पढ़ाई समाप्त ही नहीं हो रही थी।

जब श्रीमान ने मुझे बताया कि अगले हफ्ते वे दिल्ली जा रहे हैं विश्व पुस्तक मेला देखने तो मैं पूछ बैठा, “यों ही मेला देखने जा रहे हैं, श्रीमान, या कोई खास किताब खरीदने?”

“कुछ सोचकर नहीं जा रहा हूँ,” उन्होंने कहा, “मगर वहाँ बहुत नई-नई किताबें आई हुई रहती हैं। कुछ तो खरीद ही लूँगा।”

मैं हँस पड़ा और बोला, “अभी कुछ और पढ़ना बाकी ही रह गया है क्या, श्रीमान?”

वे खिलखिलाए।

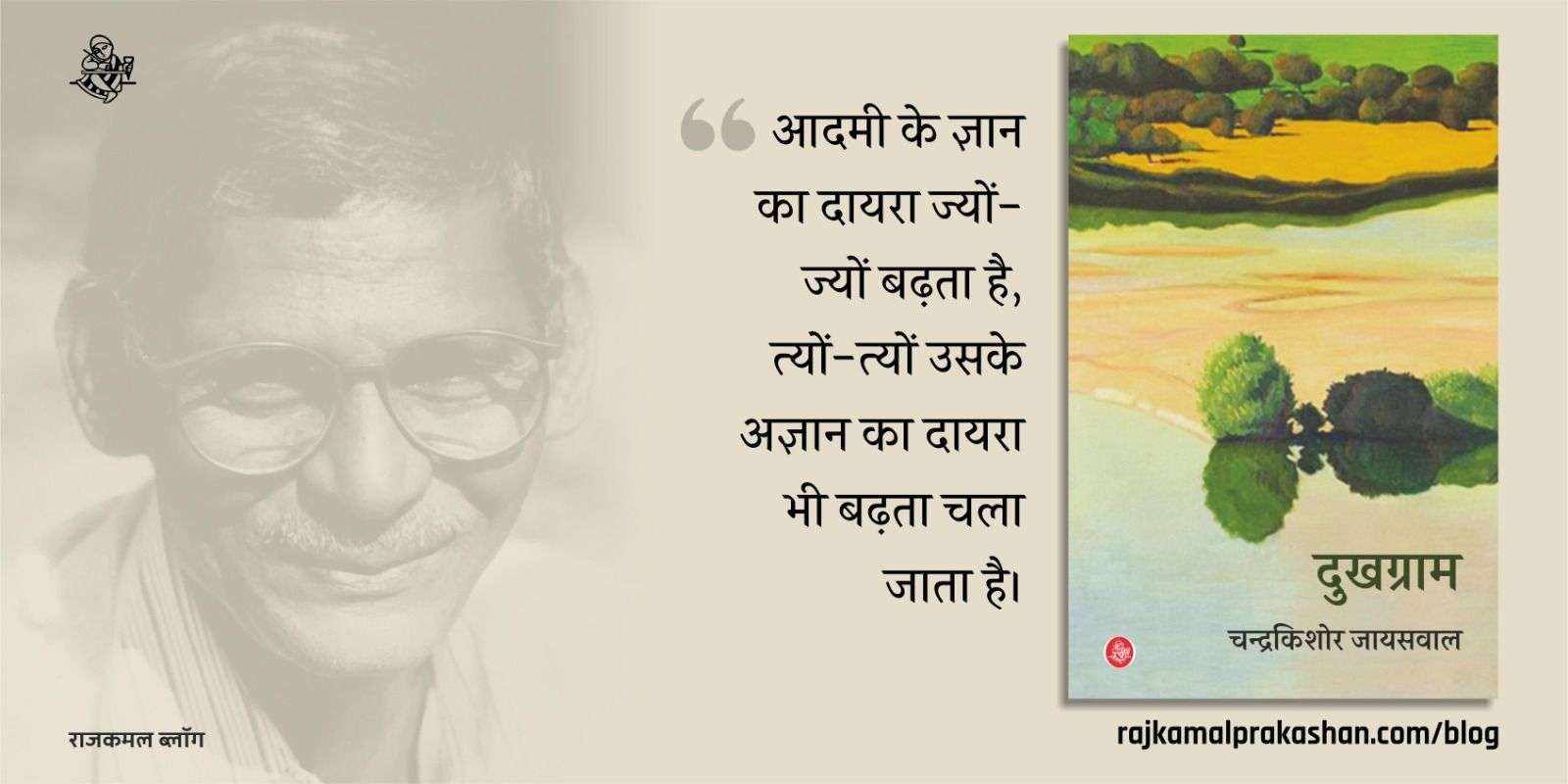

अच्छी तरह हँस लेने के बाद उन्होंने कहा, “जब मैं अपनी इन सारी किताबों पर नजर डालता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मैंने ये सारी किताबें पढ़ डाली हैं। और जब अपने को विश्वास दिलाता हूँ कि ये सारी किताबें मेरी पढ़ी हुई हैं, तब मुझे लगता है कि मेरे ज्ञान में तो कोई वृद्धि नहीं हुई है। मेरा अनुभव बताता है, श्रीकान्त, कि आदमी के ज्ञान का दायरा ज्यों-ज्यों बढ़ता है, त्यों-त्यों उसके अज्ञान का दायरा भी बढ़ता चला जाता है। मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैंने बहुत पढ़ा है; लगता है यह कि अभी बहुत कुछ पढ़ना-जानना बाकी ही रह गया है।

“पढ़ने के इस शौक को आप भूख भी मान सकते हैं और रोग भी। एक बार मैं गाँव गया हुआ था तो मेरा एक बटाईदार मेरे पास आया और बोला, ‘मालिक, मेरे पढ़ने के लिए कोई किताब है आपके पास?’ वह अचानक विशिष्ट हो गया मेरे लिए। मैंने उसे पास बैठाकर बहुत कुछ पूछा।

“बचपन उसका मामा के घर गुजरा था। पढ़ने की आदत उसे वहीं लगी थी। उस गाँव में एक पुस्तकालय था जिससे वह किताबें ले आया करता था। गोकुलपुर में कोई पुस्तकालय नहीं था और न कोई ऐसा आदमी जिससे वह किताबें माँग लाए। वह कभी-कभी सिर्फ किताबों के लिए मामा के गाँव चला जाया करता था। उसे पढ़ने का तब भरपूर समय मिलता था, जब वह भैंस चराता रहता था।”

बोलकर उन्होंने मेरे चेहरे की ओर देखा कि मुझे कोई अचरज हो रहा है या नहीं। मेरे चेहरे पर अचरज का भाव देख लेने के बाद वे आगे बढ़े, “मेरे परिचित एक आटा चक्की के मालिक को भी इस रोग ने जकड़ा था। एक दिन मैं गेहूँ पिसाने गया था तो भीड़ के कारण मुझे रुकना पड़ा। उसने मुझे अपने कमरे में बैठा दिया। वहाँ मैंने किताबों से भरी आलमारी देखी। मैं उससे पूछ बैठा, ‘आपको पढ़ने का भी शौक है?’ उसने जवाब दिया, ‘शौक नहीं, मास्टर साहब, रोग है। जब तक मैं रात में दो-एक घंटे कुछ पढ़ नहीं लूँ, तब तक मुझे नींद ही नहीं आती है। जिस रात बिजली नहीं रहती, मैं लालटेन जलाकर मच्छरदानी के अन्दर पढ़ता हूँ।’ एक बार पचीस-तीस साल पहले मुरलीगंज में एक शिक्षक के घर मेरा जाना हुआ था। उनके पुस्तक के भंडार को देखकर मैं अचंभित रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि किसी मामूली-से कस्बे में किसी अनाम पढ़ाकू के पास पुस्तकों का इतना बड़ा भंडार भी हो सकता था। वे लेखक नहीं थे, पत्रिकाओं में उनकी रचनाएँ नहीं छपती थीं; हाँ, लेखकों, संपादकों और पत्रकारों से उनका पत्राचार अवश्य होता था। उन्होंने मुझे ढेर सारे पत्र दिखाए, पढ़ाए।

“ज्ञान की भूख कभी-कभी पेट की भूख से भी अधिक तीव्र होती है, श्रीकान्त, कभी-कभी मौत के डर को भी अनदेखा कर जाती है। आपने चीन के उन ज्ञानार्थियों के बारे में पढ़ा ही होगा जो भूखे-प्यासे दुर्गम रास्तों को तय कर चीन से भारत आए थे। आपके राहुल सांकृत्यायन कितने खतरे उठाकर तिब्बत और चीन की यात्रा पर निकल जाते थे! ज्ञान की भूख! ज्ञान की भूख, श्रीकान्त! आपने मुझसे यह क्यों पूछा, ‘अभी कुछ और पढ़ना बाकी ही रह गया है क्या?”’

मैं अकचका गया उनके इस प्रश्न से और सीधा-सा जवाब दे दिया, “मैंने सोचा, श्रीमान, कि अब आपकी उम्र आराम करने की हो गई है। अब आपको थकान भी तो महसूस हो रही होगी। ऐसे भी, आपको अब क्या सीखना और क्या जानना! मैं तो आपकी उम्र तक पहुँच जाने पर भी इतनी किताबें नहीं पढ़ पाऊँगा जितनी अभी आपके इस पुस्तकालय में हैं।”

वे ठठाकर हँसे और हँस लेने के बाद सुनाया, “आप पढ़ेंगे, श्रीकान्त, और मुझसे भी अधिक किताबें पढ़ेंगे। मुझे याद कर-करके पढ़ेंगे।

“एक बार स्वामी रामतीर्थ जहाज से विदेश जा रहे थे। उसी जहाज पर नब्बे वर्ष से अधिक उम्र का एक जर्मन भी था—कमर कुछ झुकी हुई, बाल बिलकुल सफेद, चेहरे पर अनुभव की लकीरें। वह चीनी भाषा सीख रहा था। स्वामी रामतीर्थ आश्चर्य से भर गए और उस जर्मन से पूछा, ‘आपकी उम्र क्या है? इस उम्र में आप इतनी कठिन चीनी भाषा क्यों सीख रहे हैं? यह अब आपके किस काम की? आप मौत के बहुत करीब आ गए हैं; ऐसे में इसे सीखकर आप अपना या किसी का भी क्या भला कर पाएँगे?’

“वृद्ध जर्मन ने जवाब दिया, ‘मुझे अपनी उम्र का पता नहीं। मैं जिन्दगी में सीखने और करने में इतना व्यस्त रहा कि मुझे अपनी उम्र का कभी पता ही नहीं चला। मेरे परिचितों ने बताया है कि मैं नब्बे की उम्र पार कर चुका हूँ लेकिन अभी तो मैं एक बच्चा ही हूँ, और बच्चे का मुख्य काम सीखना और करना होता है।’

“मैं तो चाहूँगा कि उस जर्मन की तरह आप भी सदाबहार बच्चा हो जाएँ। कुछ सीखने की ललक, कुछ और जानने की लालसा तो उम्र के आखिरी पड़ाव तक बनी रहनी चाहिए, मृत्यु के आखिरी क्षण तक। आप साहित्यकार हैं, श्रीकान्त, और साहित्यकार को सर्वज्ञ माना जाता है। आपकी भूख तो कभी मन्द नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पढ़ाई को देखकर नहीं चौंके, और मुझसे भी बड़ा पढ़ाकू बनें।

“आपके प्रश्न में एक यह प्रश्न भी छिपा हुआ था, श्रीकान्त, कि मैं कुछ नई किताबें खरीद लाऊँ और उन्हें पढ़ने के पहले ही उनसे विदा ले लूँ। ऐसा हो सकता है न?”

मैं हड़बड़ा गया। ऐसे किसी प्रश्न की आशंका नहीं थी मुझे। मेरे मुँह से इतना भर निकला, “आप अशुभ क्यों बोल रहे हैं, श्रीमान?”

“जो ध्रुव सत्य है, वह अशुभ नहीं होता, श्रीकान्त। मृत्यु अटल है; उसी तरह मेरी लालसा भी। हो सकता है, वह जर्मन भी चीनी भाषा में दक्ष हुए बिना परलोक सिधार गया हो। हो सकता है, मेरी भी कुछ किताबें अनपढ़ी ही रह जाएँ। हो सकता है न? ऐसा तो हो ही सकता है?”

मैंने दम साधकर कहा, “हाँ, हो सकता है।”

“मगर कोई न कोई उन्हें जरूर पढ़ेगा।” वे बुदबुदाए।

मैं चुप ही रहा।

“मैंने ऐसे कुछ विद्वानों के बारे में पढ़ा है,” वे फिर बोलने लगे, “जिनके पास पुस्तकों का विशाल संग्रह था। जब वे मृत्यु के करीब हुए तो उन्हें यह चिन्ता सताने लगी कि किताबों का अपना संग्रह वे किन्हें सौंपकर निश्चिन्त हो जाएँ। परिवार में कोई पढ़ने वाला नहीं था और आस-पास कोई सुपात्र उन्हें नजर नहीं आ रहा था। अभी मुझे वैसी कोई चिन्ता नहीं सता रही है, श्रीकान्त पर अभी ही मैं निश्चिन्त हो जाना चाहता हूँ। मेरी सारी किताबें अब आपकी हुईं, अभी से ही।”

“अभी नहीं, श्रीमान, अभी नहीं।”

“अगर मयंक की वाणी फूट जाती तो मैं मयंक के लिए रखता इन किताबों को मगर अब मैं निराश हो चला हूँ।”

“मैंने कहीं पढ़ा था, श्रीमान, कि एक आदमी की बोली तैंतीसवें वर्ष में फूटी थी।”

“अगर ऐसा कुछ होता है और मैं न रहूँ तो मयंक को आप पढ़ाएँगे और इन पुस्तकों को पढ़वाएँगे। आप ऐसा करेंगे, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मेरी तरह मयंक अब आपके दिल में भी समा गया है।

चन्द्रकिशोर जायसवाल की पुस्तकें यहाँ से प्राप्त करें।