- Category

- Top Categories

- Arts, Media, and Culture

- Awarded Literature

- Dictionary and Language Studies

- Fiction : Stories

- Fiction

- History

- Nature and Environment

- Non Fiction

- Anthology

- Anthropology

- Crime Stories

- Culture

- Diary

- Drama Studies Books

- Environment Books

- Essay

- Geography

- Health & Fitness

- Information Studies

- Interview

- Language Teaching

- Law

- Letters

- Life Management

- Memoirs

- Management

- Music

- Nature

- Non-Violence

- Politics

- Psychology

- Philosophy

- Screenplay

- Self-Help

- Social Studies

- Sports

- Science

- Thought

- Travelogue

- True Accounts

- Grammar

- Revolutionary Literature

- Reportage

- Development

- Sociology and Politics

- Politics/Ideological/Economics

- Article

- Poem

- Reference and Education

- Regional Literature

- Gifting Sets

- Hot Deal

- Super Saving Combos

- Hindi bhasha se judi jaruri kitabein

- Gandhi Literature

- Rachanwali

- Vishwa Classic Books

- E-Book

- Centenary

- Krishna Sobti

- Rachnawali

- Authors

- Subscriptions

- Student Corner

- Publish With Us

- Blog

- Home

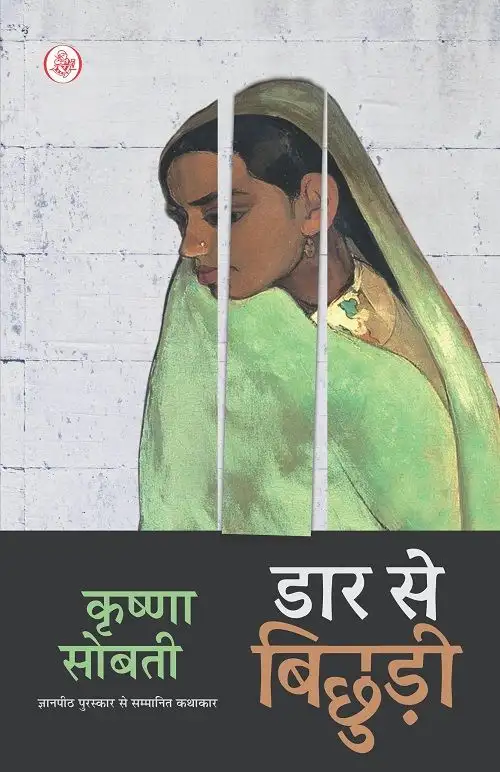

- Daar Se Bichhudi

पाशो अभी किशोरी ही थी, जब उसकी माँ विधवा होकर भी शेखों की हवेली जा चढ़ी। ऐसे में माँ ही उसके मामुओं के लिए 'कुलबोरनी' नहीं हो गई, वह भी सन्देहास्पद हो उठी। नानी ने भी एक दिन कहा ही था—‘सँभलकर री, एक बार का थिरका पाँव जिन्दगानी धूल में मिला देगा!’’

लेकिन थिरकने-जैसा तो पाशो की ज़िन्दगी में कुछ था ही नहीं, सिवा इसके कि वह माँ की एक झलक देखने को छटपटाती और इसी के चलते शेखों की हवेलियों की ओर निकल जाती। यही जुर्म था उसका। माँ ही जब विधर्मी बैरियों के घर जा बैठी तो बेटी का क्या भरोसा! ज़हर दे देना चाहिए कुलच्छनी को, या फिर दरिया में डुबो देना चाहिए!...ऐसे ही खतरे को भाँपकर एक रात माँ के आँचल में जा छुपी पाशो, लेकिन शीघ्र ही उसका वह शारण्य भी छूट गया, और फिर तो अपनी डार से बिछुड़ी एक लड़की के लिए हर ठौर-ठिकाना त्रासद ही बना रहा।

कृष्णा सोबती ने अपनी इस कथाकृति में जिस लाड़ से पाशो-जैसे चरित्र की रचना की है, और जिस तरह स्त्री-जीवन के समक्ष जन्म से ही मौजूद ख़तरों और उसकी विडम्बनाओं को रेखांकित किया है, आकस्मिक नहीं कि उसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है; और वह है सिक्ख और अंग्रेज़ सेनाओं के बीच 1849 में हुआ अन्तिम घमासान! पाशो उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन वह उसकी ज़िन्दगी में अनिवार्य रूप से शामिल था। एक लड़ाई थी, जिसे उसने लगातार अपने भीतर और बाहर लड़ा, और जिसके लिए कोई भी समयान्तराल कोई मायने नहीं रखता। यही कारण है कि पाशो यहाँ अपनी धरती और संस्कृति, दोनों का प्रतिरूप बन गई है।

| Language | Hindi |

|---|---|

| Binding | Hard Back, Paper Back |

| Translator | Not Selected |

| Editor | Not Selected |

| Publication Year | 1958 |

| Edition Year | 2014 |

| Pages | 124p |

| Publisher | Rajkamal Prakashan |

| Dimensions | 22 X 14.5 X 1.5 |

Author: Krishna Sobti

कृष्णा सोबती

कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी, 1925 को गुजरात के उस हिस्से में हुआ जो अब पाकिस्तान में है। अपनी लम्बी साहित्यिक यात्रा में कृष्णा सोबती ने हर नई कृति के साथ अपनी क्षमताओं का अतिक्रमण किया। निकष में विशेष कृति के रूप में प्रकाशित डार से बिछुड़ी से लेकर मित्रो मरजानी, यारों के यार, तिन पहाड़, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अँधेरे के, ज़िन्दगीनामा, ऐ लड़की, दिलो-दानिश, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, चन्ना, हम हशमत, समय सरगम, शब्दों के आलोक में, जैनी मेहरबान सिंह, सोबती-वैद संवाद, लद्दाख : बुद्ध का कमण्डल, मुक्तिबोध : एक व्यक्तित्व सही की तलाश में, लेखक का जनतंत्र और मार्फ़त दिल्ली तक उनकी रचनात्मकता ने जो बौद्धिक उत्तेजना, आलोचनात्मक विमर्श, सामाजिक और नैतिक बहसें साहित्य-संसार में पैदा कीं, उनकी अनुगूँज पाठकों में बराबर बनी रही।

ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादेमी पुरस्कार और साहित्य अकादेमी की महत्तर सदस्यता के अतिरिक्त अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों और अलंकरणों से शोभित कृष्णा सोबती कम लिखने को ही अपना परिचय मानती थीं, जिसे स्पष्ट इस तरह किया जा सकता है कि उनका ‘कम लिखना’ दरअसल ‘विशिष्ट’ लिखना था।

निधन 25 जनवरी, 2019 को दिल्ली में हुआ।

Read More-

Channa

As low as ₹299.25 Regular Price ₹399.00Rating:0%

As low as ₹299.25 Regular Price ₹399.00Rating:0% -

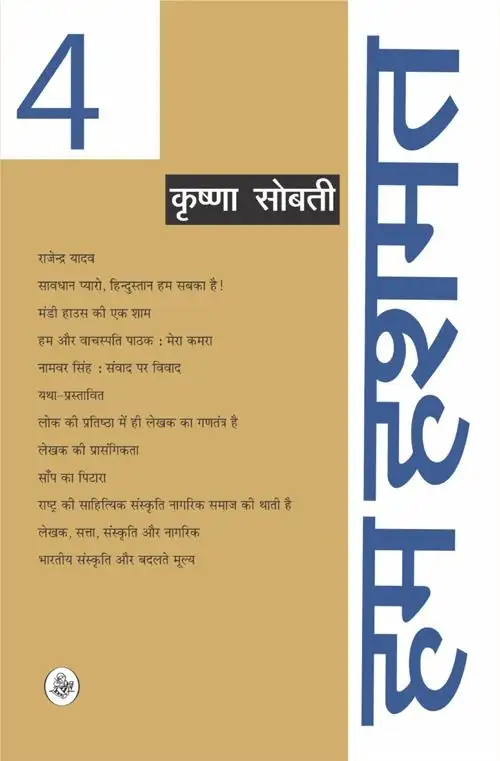

Hum Hushmat : Vol. 4

As low as ₹346.50 Regular Price ₹495.00Rating:0%

As low as ₹346.50 Regular Price ₹495.00Rating:0% -

Aai Larki

As low as ₹149.25 Regular Price ₹199.00Rating:0%

As low as ₹149.25 Regular Price ₹199.00Rating:0% -

Samaya Sargam

As low as ₹224.25 Regular Price ₹299.00Rating:0%

As low as ₹224.25 Regular Price ₹299.00Rating:0% -

Mitro Marjani

As low as ₹149.25 Regular Price ₹199.00Rating:0%

As low as ₹149.25 Regular Price ₹199.00Rating:0% -

Hum Hushmat : Vol. 2

As low as ₹455.00 Regular Price ₹650.00Rating:0%

As low as ₹455.00 Regular Price ₹650.00Rating:0% -

Hum Hushmat : Vol. 1

As low as ₹385.00 Regular Price ₹550.00Rating:0%

As low as ₹385.00 Regular Price ₹550.00Rating:0% -

Lekhak Ka Jantantra

As low as ₹346.50 Regular Price ₹495.00Rating:0%

As low as ₹346.50 Regular Price ₹495.00Rating:0% -

Jenny Meharban Singh

As low as ₹112.50 Regular Price ₹150.00Rating:0%

As low as ₹112.50 Regular Price ₹150.00Rating:0% -

Yaron Ke Yaar

Rating:0%

Rating:0% -

Daar Se Bichhudi

As low as ₹187.50 Regular Price ₹250.00Rating:0%

As low as ₹187.50 Regular Price ₹250.00Rating:0% -

Muktibodh : Ek Vyaktitwa Sahi Ki Talash Main

As low as ₹346.50 Regular Price ₹495.00Rating:0%

As low as ₹346.50 Regular Price ₹495.00Rating:0% -

Zindaginama

As low as ₹374.25 Regular Price ₹499.0080%

As low as ₹374.25 Regular Price ₹499.0080% -

Dilo-Danish

As low as ₹299.25 Regular Price ₹399.00Rating:0%

As low as ₹299.25 Regular Price ₹399.00Rating:0% -

Gujrat Pakistan Se Gujrat Hindustan

As low as ₹221.25 Regular Price ₹295.00Rating:0%

As low as ₹221.25 Regular Price ₹295.00Rating:0% -

Marfat Dilli

As low as ₹416.50 Regular Price ₹595.00Rating:0%

As low as ₹416.50 Regular Price ₹595.00Rating:0% -

Surajmukhi Andhere Ke

As low as ₹187.50 Regular Price ₹250.00Rating:0%

As low as ₹187.50 Regular Price ₹250.00Rating:0% -

Tin Pahar

Rating:0%

Rating:0% -

Badlon Ke Ghere

As low as ₹224.25 Regular Price ₹299.00Rating:0%

As low as ₹224.25 Regular Price ₹299.00Rating:0% -

Sobti Ek Sohbat

As low as ₹560.00 Regular Price ₹800.00Rating:0%

As low as ₹560.00 Regular Price ₹800.00Rating:0% -

Hum Hashmat : Vol. 3

Rating:0%

Rating:0% -

Shabdon Ke Aalok Mein

As low as ₹1,116.50 Regular Price ₹1,595.00Rating:0%

As low as ₹1,116.50 Regular Price ₹1,595.00Rating:0% -

Buddh ka Kamandal Laddakh

As low as ₹840.00 Regular Price ₹1,200.00Rating:0%

As low as ₹840.00 Regular Price ₹1,200.00Rating:0% -

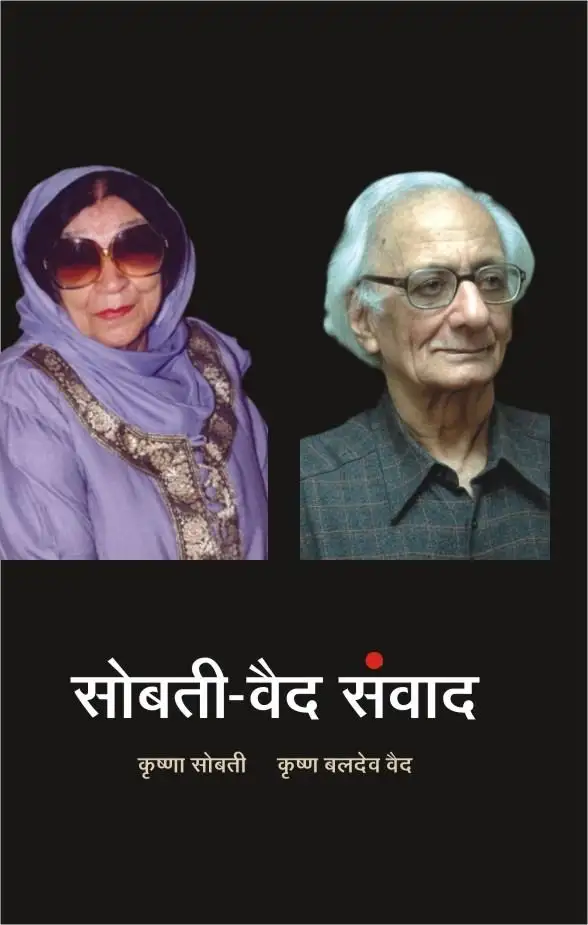

Sobti-Vaid Samvad

As low as ₹315.00 Regular Price ₹450.00Rating:0%

As low as ₹315.00 Regular Price ₹450.00Rating:0% -

Mitro Marjani (Typographic)

As low as ₹770.00 Regular Price ₹1,100.00Rating:0%

As low as ₹770.00 Regular Price ₹1,100.00Rating:0% -

Rachna Ka Garbhgriha

As low as ₹187.50 Regular Price ₹250.00Rating:0%

As low as ₹187.50 Regular Price ₹250.00Rating:0% -

Wah Samay Yah Samay

Rating:0%

Rating:0% -

Channa-E-Book

Special Price ₹299.25 Regular Price ₹399.00Rating:0%

Special Price ₹299.25 Regular Price ₹399.00Rating:0% -

Hum Hushmat : Vol. 4-E-Book

Special Price ₹371.25 Regular Price ₹495.00Rating:0%

Special Price ₹371.25 Regular Price ₹495.00Rating:0% -

Samaya Sargam-E-Book

Special Price ₹224.25 Regular Price ₹299.00Rating:0%

Special Price ₹224.25 Regular Price ₹299.00Rating:0% -

Mitro Marjani-E-Book

Special Price ₹149.25 Regular Price ₹199.00Rating:0%

Special Price ₹149.25 Regular Price ₹199.00Rating:0% -

Lekhak Ka Jantantra-E-Book

Special Price ₹371.25 Regular Price ₹495.00Rating:0%

Special Price ₹371.25 Regular Price ₹495.00Rating:0% -

Jenny Meharban Singh-E-Book

Special Price ₹112.50 Regular Price ₹150.00Rating:0%

Special Price ₹112.50 Regular Price ₹150.00Rating:0% -

Daar Se Bichhudi-E-Book

Special Price ₹187.50 Regular Price ₹250.00Rating:0%

Special Price ₹187.50 Regular Price ₹250.00Rating:0% -

Muktibodh : Ek Vyaktitwa Sahi Ki Talash Main-E-Book

Special Price ₹371.25 Regular Price ₹495.00Rating:0%

Special Price ₹371.25 Regular Price ₹495.00Rating:0% -

Dilo-Danish-E-Book

Special Price ₹299.25 Regular Price ₹399.00Rating:0%

Special Price ₹299.25 Regular Price ₹399.00Rating:0% -

Surajmukhi Andhere Ke-E-Book

Special Price ₹187.50 Regular Price ₹250.00Rating:0%

Special Price ₹187.50 Regular Price ₹250.00Rating:0% -

Badlon Ke Ghere-E-Book

Special Price ₹224.25 Regular Price ₹299.00Rating:0%

Special Price ₹224.25 Regular Price ₹299.00Rating:0% -

Hum Hashmat : Vol. 3-E-Book

Special Price ₹596.25 Regular Price ₹795.00Rating:0%

Special Price ₹596.25 Regular Price ₹795.00Rating:0% -

Aai Larki-E-Book

Special Price ₹149.25 Regular Price ₹199.00Rating:0%

Special Price ₹149.25 Regular Price ₹199.00Rating:0% -

Marfat Dilli-E-Book

Special Price ₹112.50 Regular Price ₹150.00Rating:0%

Special Price ₹112.50 Regular Price ₹150.00Rating:0% -

Rachna Ka Garbhgriha-E-Book

Special Price ₹187.50 Regular Price ₹250.00Rating:0%

Special Price ₹187.50 Regular Price ₹250.00Rating:0% -

Tin Pahar-E-Book

Special Price ₹112.50 Regular Price ₹150.00Rating:0%

Special Price ₹112.50 Regular Price ₹150.00Rating:0% -

Yaron Ke Yaar-E-Book

Special Price ₹112.50 Regular Price ₹150.00Rating:0%

Special Price ₹112.50 Regular Price ₹150.00Rating:0% -

Zindaginama-E-Book

Special Price ₹374.25 Regular Price ₹499.00Rating:0%

Special Price ₹374.25 Regular Price ₹499.00Rating:0% -

Wah Samay Yah Samay-E-Book

Special Price ₹187.50 Regular Price ₹250.00Rating:0%

Special Price ₹187.50 Regular Price ₹250.00Rating:0%