व्यक्तिगत निबन्ध में कुछ लोग विचारतत्त्व की ख़ास उपयोगिता नहीं देखते और वैसे लोगों को शायद मेरे निबन्धों में विचारतत्त्व दीखे भी न, परन्तु मैं अपनी आस्थाओं का अभिनिवेश रखे बिना कहीं भी नहीं रहना चाहता, निबन्धों में तो और भी नहीं। वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिसमें अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। मेरी मान्यताओं का वही शाश्वत आधार है, मैं रेती में अपनी डोंगी नहीं चलाना चाहता और न ज़मीन के ऊपर बने रुँधे तालाबों में छपकोरी खेलना चाहता हूँ। इसलिए प्रचलित शब्दावली में अगर प्रगतिशील नहीं हूँ तो कम-से-कम प्रतिगामी भी नहीं। वैसे अगर भारत के राम और कृष्ण तथा सीता और राधा को प्रगति के दायरे से मतरूक़ न घोषित किया जाए तो मैं भी अच्छा-ख़ासा प्रगतिशील अपने को कह सकता हूँ, और अगर राम और कृष्ण के नाम ही के साथ प्रतिगामिता लगी हुई हो तो मुझे प्रतिगामी कहलाने में सुख ही है।

मानवता की समान भूमि पर मुझे सभी मिल जाते हैं। यों तो ‘सहस नयन’, ‘सहस दस काना’ और ‘दो सहस’ रसनावाले प्रणम्य महानुभाव जो न देख-सुन-कह सकें, उनसे मैं पनाह माँगता हूँ। इतना मैं और कह दूँ कि विलायती चीज़ों के आदान से मुझे विरोध नहीं है, बशर्ते कि उतनी मात्रा में प्रदान करने की अपने में क्षमता भी हो। …सूफ़ियों और वेदान्तियों के जैसे आदान-प्रदान का मैं स्वागत करने को तैयार हूँ, नहीं तो अपनी बपौती बची रहे, यही बहुत है।

इस प्रसंग में आज नाम आता है मार्क्स और फ़्रायड का। अर्थ और काम के विवेचन में इनकी देन महनीय है, इसमें सन्देह नहीं किन्तु जब भारत में इनके अनुकलन (एडाप्टेशन) की बात आती है तो बरबस हमारा ध्यान अपने धर्म की ओर चला जाता है। ‘रिलिजन’ और ‘धर्म’ में कितना भेद है, यह जो नहीं जानता, वह भारतीय संस्कृति की समन्विति का ठीक-ठीक साक्षात्कार कर ही नहीं सकता। जन-संस्कृति की बात भी जो लोग आज बहुत करते हैं, वे ‘जन’ का इतिहास परखे बिना ही। भारत का धर्म किसी शासन-व्यवस्था का कवच या आवरण नहीं है, वह स्वयं भारतीय जीवन का अन्तर्मर्म है। उस धर्म के जितने लक्षण कहे गए हैं, सबमें से यही ध्वनि निकलती है, ‘चोदना लक्षणो धर्म:’ (आगे बढ़ने की प्रेरणा धर्म है), ‘यतोऽभ्युदयनिःश्रेयःसंसिद्धि स धर्म:’ (जिससे अभ्युदय और परम और विश्वव्यापी कल्याण हो, वह धर्म है)। धर्म व्यक्ति और समाज दोनों में समरसता स्थापित करनेवाला माध्यम है। उस धर्म पर बेठन ज़रूर पड़ता गया, पर इन खोलों को चीरने के बजाय भारतीय जीवन के मूल को उखाड़ फेंकना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए मार्क्स और फ़्रायड की स्थापनाओं के शीर्ष पर व्यास का यह वाक्य मुझे झिलमिलाता मिलता है :

“ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येष न च कश्चित शृणोति माम्।

धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थ न सेव्यते॥

अर्थ और काम को आधार-रेखा के लिए धर्म ही शीर्षबिन्दु है और समाज के लिए तीनों का समत्रिकोण अत्यावश्यक है।

कहाँ से कहाँ में बहक गया और सो भी विक्रमादित्य के न्यास-सिंहासन पर बैठकर, ‘बाज सुराग कि गाँड़र ताँती’, इसी को न ज्ञानलव-दुर्विदग्धता कहते हैं। ख़ैर, अपनी बात मुझे कहनी थी, इसलिए थोड़ा आत्मप्रलाप खप सकता था।

बस इतनी ही पृष्ठभूमि है जिसे देने का लोभ मैं संवरण न कर सका, परन्तु इसका एकमात्र प्रयोजन है, पाठक और अपने बीच की दूरी को मिटा देना। अब अनुषंगवस आलोचक का कार्य भी सरल हो जाए तो मैं कुछ हर्ज नहीं समझता, विचारों को यों ही फ़ुरसत नहीं रहती और कैंची चलाने में भी आजकल कम कष्ट नहीं है, बाज़ार में लोहमटिया की कैंचियाँ आती हैं एकदम भोथरी। अब तो मेरे निबन्ध ही जानें कि क्या उन्हें नसीब है।

—पृष्ठभूमि से

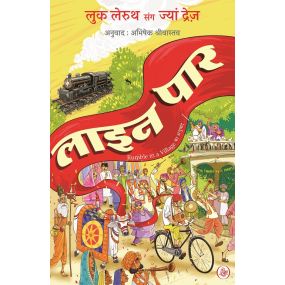

| Language | Hindi |

|---|---|

| Binding | Hard Back |

| Publication Year | 2017 |

| Edition Year | 2017, Ed. 1st |

| Pages | 123p |

| Translator | Not Selected |

| Editor | Not Selected |

| Publisher | Lokbharti Prakashan |

| Dimensions | 18.5 X 12.5 X 1 |